흔히 언론의 신뢰에 관해 얘기할 때 취재·보도 관행이나 기사의 품질 문제가 거론된다. 최근에는 이용자 친화적으로 숏폼 등 동영상에 주력해야 한다는 제안도 나온다. 모두 고려할 사항임엔 틀림없지만, 본질에선 다소 비껴나 있다.

이정일 아이뉴스24 부국장이 주목한 건 출입기자단 제도였다. 출입처를 중심으로 대부분의 취재·보도가 이뤄지는 우리 언론의 현실을 고려할 때 ‘한국형 저널리즘’의 본질에 다가가는 실마리도 바로 이 ‘한국형 출입기자단’에 있다고 봤기 때문이다. 그는 “출입기자단 제도 내에서 관행처럼 해온 것들이 취재·보도의 관행이 되고, 기사가 되고, 기사의 품질과 언론의 신뢰까지 영향을 미친 것을 확인했다”고 말했다.

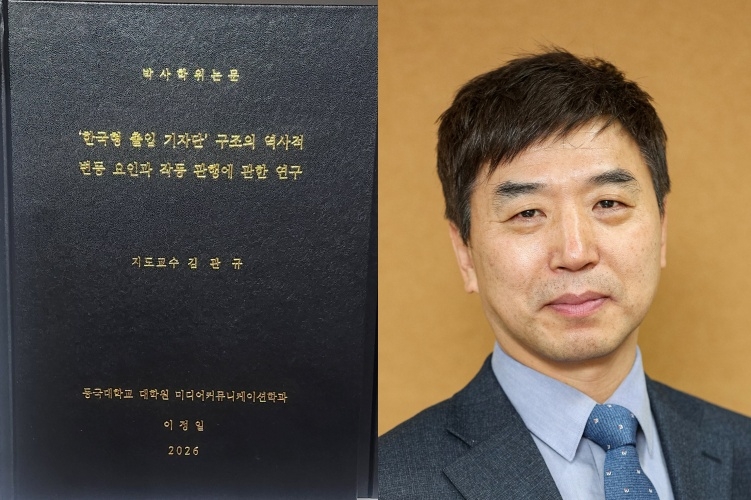

기자 생활 30년차의 이 중견 기자는 자신에게도 너무나 익숙한 이 제도를 깊숙이 들여다본 논문으로 최근 동국대 대학원에서 언론학 박사 학위를 받았다. <한국형 출입기자단 구조의 역사적 변동 요인과 작동 관행에 관한 연구>란 제목의 논문은 통시적·공시적 연구를 결합해 한국형 출입기자단을 규명하고 그 작동 방식을 모형으로 설명해 학문적 가치를 인정받았다. 일제 강점기부터 윤석열 정부까지 출입기자단 제도가 변화한 과정을 탐구하고, 현직 기자 20명과 출입처 대변인실·공보실·홍보실 직원 11명을 인터뷰해 기자단 특징을 심층 분석한 결과다.

이를 통해 한국형 출입기자단의 폐쇄성은 군사정권의 언론 통제 정책에서 비롯됐으며, 이후 기자단 스스로 배타적 정보 독점을 누리면서 폐쇄성을 유지해 왔음을 확인했다. 다만 오랫동안 기자단의 전유물로 여겨졌던 기자실은 기술 발전 등으로 취재 환경이 다원화되면서 준폐쇄형, 준개방형, 개방형 등 다양한 유형으로 분화하는 중이다.

기자와 취재원 관계도 기자 우위의 일방적 관계에서 출입처 우위의 다층적 관계로 변모했다. 표면적으로는 기자가 출입처로부터 식사 접대 등을 받고 ‘기사 봐주기’를 하는 것 같지만, 이면에는 언론사 매출을 출입처에 의존하면서 출입처의 요구를 받아들일 수밖에 없는 ‘출입처 눈치 보기’도 동시에 존재한다고 논문은 분석했다. 보도자료 발표는 물론 엠바고(보도유예)와 오프더레코드(비보도) 역시 출입처가 주도할 정도로 취재·보도 전반에서 기자들이 출입처에 의존하는 경향이 강하다는 점도 확인했다.

이를 토대로 논문은 한국형 출입기자단의 특징을 “출입처가 원하는 내용을, 원하는 시점에, 원하는 만큼 공개하고 기자들은 이를 수동적으로 전달한다”로 요약하며 “따라서 한국형 출입기자단의 올바른 제도 정착을 위해서는 출입처 주도적인 취재·보도 관행을 해소하려는 기자단의 노력이 필요하다”고 결론 내렸다. ‘받아쓰는 기자’가 아니라 ‘취재하는 기자’로 거듭나고 기자와 취재원, 언론사와 출입처의 관계 또한 “적절한 견제와 협력”이라는 균형 잡힌 역학 관계를 회복해야 한다는 설명이다.

이 부국장은 “브리핑을 받아쓰는 데 익숙해지고 속보 경쟁을 하다 보니 똑같은 기사가 너무 많이 양산되고 있다”면서 “언론사의 생존이란 결국 그 언론사가 추구하는 가치에 맞는 콘텐츠를 생산하는 것일 텐데, 포털에 같은 제목의 비슷한 기사가 실리는 것보다 반대쪽에서 질문하며 쓴 기사가 나갈 때 오히려 출입처에서도 더 높이 평가하지 않을까”라고 말했다.

직전에 몸담았던 아시아경제에서 편집국장까지 지냈던 그는 “후배들에게도 보도자료 빨리 쓰라고 하지 않고, 가벼운 거 쓸 시간에 네 기사 쓰는 게 낫겠다고 주문한다”면서 “받아쓰는 것보다 묻고 취재해서 나만의, 우리만의 보도를 한다면 언론이 잃어버린 신뢰를 회복하는 길도 찾을 수 있지 않을까”라고 덧붙였다.

김고은 기자의 전체기사 보기

Copyright @2004 한국기자협회. All rights reserved.