사람들은 말한다. “영남에 맛있는 요리가 있어?” 때론 이런 말도 덧붙인다. “거긴 한국에서 제일 먹을 게 없는 도시들이야.” 과연 그럴까? 호남에서 4년, 서울에서 18년, 나머지 시간을 영남에서 살고 있는 필자로선 이런 이야기를 들을 때면 뭔가 말하고 싶은 열망에 몸이 들썩거린다. <역사와 스토리가 있는 영남 음식>은 그런 이유에서 발원한 졸고다. [편집자 주]

기자 일을 하며 밥을 벌어먹기 시작한 게 20세기 말이다. 돌아보면 제법 먼 과거다. AI 같은 건 물론 없었고, 포털사이트 검색도 초기 단계였으니.

나이 지긋한 선배들은 사무실 책상 위에 재떨이를 놓고 피어오르는 담배 연기 속에서 기사를 썼다. ‘비흡연자 보호’가 일상화된 지금이라면 어림없는 일이다.

내 기억에 따르면 그때는 신문사와 방송사 할 것 없이 기자들 상당수가 모주꾼의 풍모였다. 음주는 주야를 가리지 않았다.

아직은 햇살이 환한 점심시간. 언론사 인근 허름한 한식당이나 중국집에선 돼지고기 숭덩숭덩 썰어 넣은 김치찌개나 칼칼한 짬뽕국물을 가운데 놓고 술잔을 돌리는 기자들을 어렵지 않게 만날 수 있었다.

나 역시 그런 주석(酒席)에서 낮술을 배웠다. 혈통적으로 주당이었으니 그런 자리가 나쁘지 않았다. 아니 외려 즐거웠다. 본래 낮술은 백일몽을 부르는 것 아닌가.

“정오를 조금 넘겨 시작한 술자리가 다음 날 새벽까지 이어지는 경우도 적지 않았다”는 석간시대(夕刊時代) 시니어 기자의 회고에는 낭만이 서려 있었고, 후배들은 눈을 크게 뜨곤 했다. 그런 1990년대 말을 허술했지만 정다웠다고 말하면 과장이 되려나? 어쨌건.

비단 기자가 아니라도 마찬가지다. 술과 해장국은 떼놓을 수 없는 법. 낮술이 밤술로 이어져 숙취가 사나운 들개처럼 몰려오는 명정(酩酊)의 아침이면 쓰린 속을 풀어줄 따끈한 해장국이 간절하다.

서울에서 살 때는 광화문의 유명짜한 북엇국 식당과 종로구 인사동 생태찌개집을 자주 다녔다. 명불허득(名不虛得)이라 해도 좋을 밥집들. 문제는 해장하러 가서 또다시 술을 시작한다는 것이었지만….

30대 때 전라북도 전주로 출장 가서 맛본 콩나물국과 미지근한 모주(母酒)도 전날의 술독을 깨끗하게 풀어주는 힘이 있었다. 제주도에선 동료들과 걸쭉한 고사리육개장으로 위와 간을 달래기도 했다.

팔도에 술꾼이 있으니, 전라-경상, 경기-강원, 충청-제주 어느 곳이나 해장국 없는 지역과 도시는 없다. 술 좋아하는 이들에겐 다행스런 일이라고 해야 할 터.

6~7년 전이다. 경상북도 상주로 취재를 갔다. 일을 마친 뒤 낙동강변에서 흘러가는 강물을 보며 젊은 날을 떠올렸고, 섬세해진 감정이 과음을 불렀다. 주종(酒種)을 묻지 않고 꽤나 마신 날이었다.

이튿날 여관에서 눈을 뜨니 이제 막 해가 떠오르는 새벽. 칼로 긁어내는 듯한 위통을 참으며 거리로 나왔다.

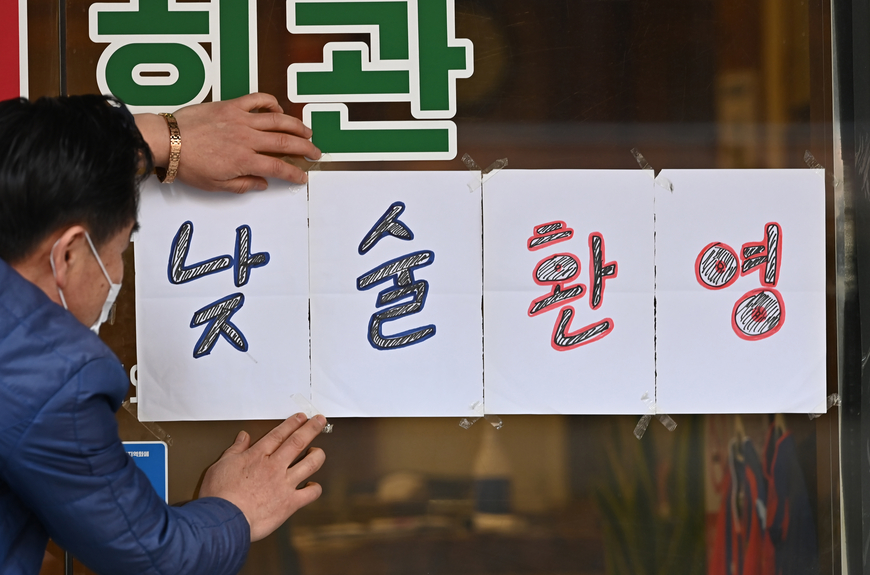

‘뭘 먹긴 먹어야 하는데 문을 연 식당이 있으려나?’ 남들에겐 들리지 않게 혼잣말을 하며 서성이는데, 예전에 얼핏 “상주엔 끝내주는 우거지해장국 식당이 있고, 거긴 일찍 문을 연다”란 말을 들었던 게 떠올랐다.

부랴부랴 인터넷 검색을 통해 옥호(屋號)와 위치를 찾아냈다. 택시에 올라 목적지를 알리는 내 말이 끝나기도 전에 기사가 “나도 잘 아는 곳”이라며 시장통으로 차를 몰았다.

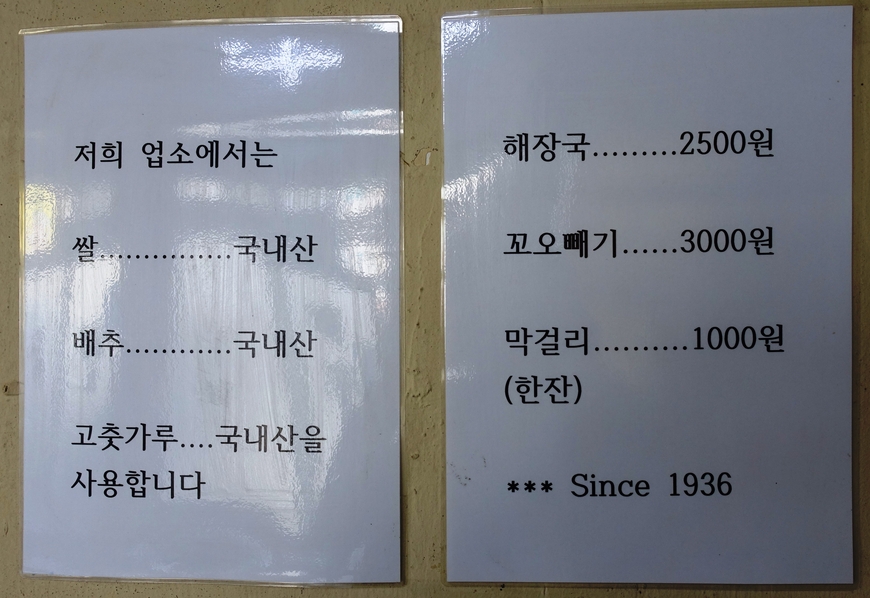

정말이지 조그맣고 소박한 밥집이었다. 그런데, 놀라워라. 1936년부터 영업을 했단다. 업력이 1세기에 육박한다는 이야기 아닌가. 일제강점기였던 1936년은 선친이 태어나기도 전이니 ‘까마득한 옛날(?)’이라 불러야 할까?

깜짝 놀라게 한 건 또 있었다. 우거지해장국 한 그릇이 2500원. 한국 어디에서도 찾아보기 힘든 헐한 밥값이었다.

그럼에도 해장국 속 잘 삶아낸 채소는 보드랍고 매끈했으며, 어떤 된장을 사용했는지 맑은 국물에선 더없이 구수한 향이 올라왔다. 일금 1000원의 막걸리까지 한 잔 주문해 달게 먹고 마셨다. 속이 시원하게 풀린 것은 불문가지(不問可知).

며칠 전 다시 한번 그곳 상주 우거지해장국집을 검색했다. 지금은 가격이 3000원으로 올랐단다. 그 가격도 놀랍기는 마찬가지. ‘살다 보면 돈을 더 내고 싶은 식당도 있다’더니….

상주는 볼거리와 먹을거리가 적지 않은 고장이다. 그럼에도 내 기억 속에 가장 오래도록 선명하게 남을 ‘상주의 명물’은 시장통 우거지해장국이 분명하다. 그곳이 100년 세월에도 변함없는 가게로 남아주길.

[필자 소개] 홍성식

1971년 부산에서 태어났다. 중·고교 시절. 영어 단어와 수학 공식을 외우라는 교사의 권유를 거부하고, 김지하와 이성부의 시를 읽으며 ‘미성년자 관람 불가’ 영화를 보러 극장에 드나들었다. 그 기질이 지금도 여전해 아직도 스스로를 ‘보편에 저항하는 인간’으로 착각하며 산다. 노동일보와 오마이뉴스를 거쳐 현재는 경북매일에서 일하고 있다.

[역사와 스토리가 있는 영남 음식] 전체 목록 보기

Copyright @2004 한국기자협회. All rights reserved.