농산물값이 오르면 소비자는 “너무 비싸다”고 한숨을 쉰다. 그런데 정작 농민들은 “원가도 안 나온다”고 아우성이다. 대체 이런 문제는 왜 생기는 걸까. 산지 과일은 어떤 경로를 거쳐 소비자에게 향하는 걸까. 이 의문을 풀기 위해 시사IN, 주간경향, 한겨레21 세 주간지 기자들이 뭉쳤다. 이들은 지난해 말부터 올해 초까지 겨울 과일·과채의 유통경로를 따라가며 과제와 해법을 짚는 기사를 연이어 내보냈다. 이오성 시사IN 기자는 경북 안동 사과를, 이재덕 주간경향 기자는 경남 산청 딸기를, 김양진 한겨레21 기자는 제주 감귤을 맡아 각각 농산물 유통구조의 문제를 추적했다.

이번 기획은 지난해 11월 한 술자리에서 시작됐다. 그보다 앞서 농업 분야 관계자들과 함께한 자리가 있었는데 우연찮게 세 기자가 모였고, 이오성 기자가 제안하며 모임이 만들어졌다. 이전에도 세 기자는 인연이 있었다. 이오성 기자는 이재덕 기자가 시사IN 인턴이었을 때부터 알고 지냈고, 김양진 기자와는 지난해 산불 문제를 취재하며 친분을 쌓았다. 특히 농업·농촌 분야에 관심 있는 기자들이 많지 않은 현실에서 이들은 주기적으로 관련 기사를 쓰는 서로를 ‘동지’로 여겼다. 이례적인 주간지 간 공동 기획이 탄생한 배경이다.

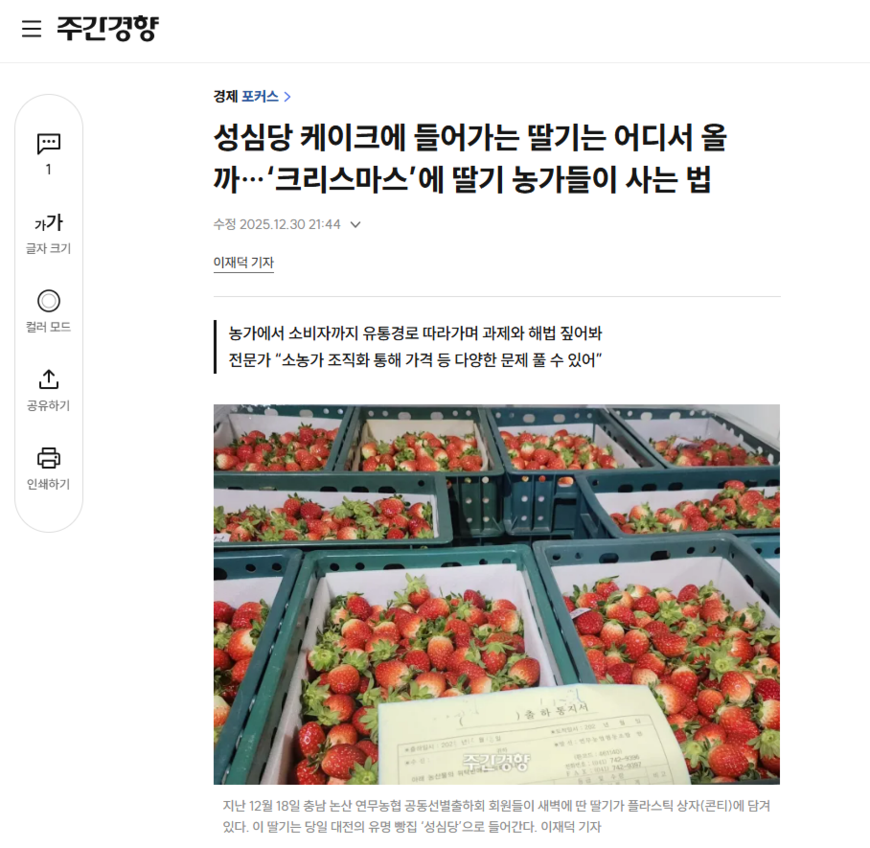

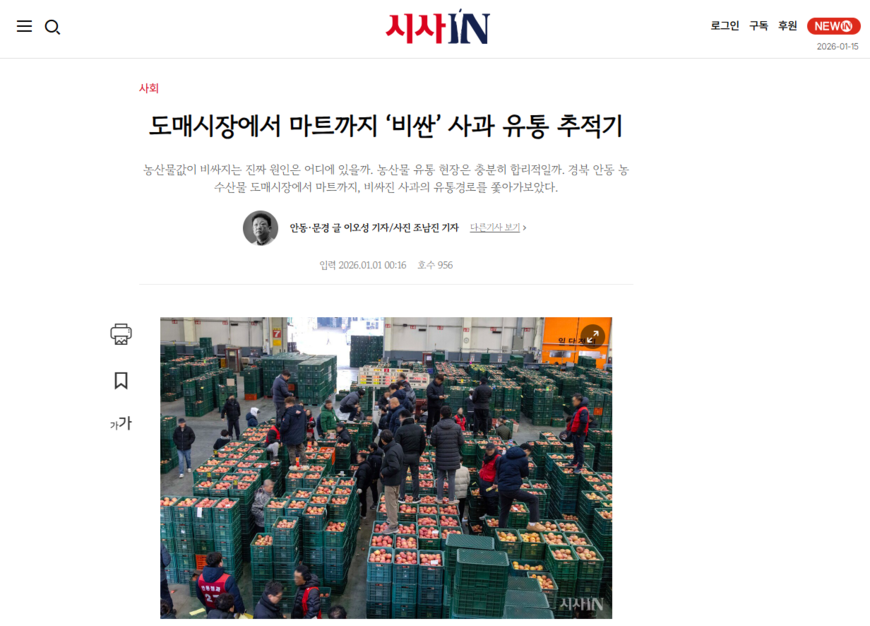

다만 이번 기획엔 거창한 회의도 정식 제안서도 없었다. 그저 세 기자가 머리를 맞대고 어떤 과일·과채를 추적할지 결정했을 뿐이다. 이재덕 기자는 “농산물 가격이 들쑥날쑥하고 계속 높아지는 이유를 기후 문제, 유통 문제라고 하는데 과연 진짜인지, 만약 진짜라면 어떤 지점에서 비효율이 발생하는지 한번 알아보고 싶었다”며 “그러면 소비자들의 관심을 끌 수 있는, 그러면서도 우리 농산물 생산·유통·소비 과정에서 가장 중요한 지점을 짚을 수 있는 품목은 뭐가 있을까 고민하다 처음에 사과를 결정했다. 그다음으론 제주 무가 나왔는데 김양진 선배가 그보단 감귤이 좋겠다고 아이디어를 냈고, 나머지 하나는 뭘 할까 하다가 술집 앞 과일 가게에서 딸기를 파는 것을 보고 딸기를 더하게 된 것”이라고 설명했다.

품목을 정한 뒤엔 본격적인 취재가 시작됐다. 다만 최소한의 협의를 제외한 대부분의 취재는 각자 알아서 진행했다. 그나마 지난해 12월19일 관련 국회 토론회가 열리며 서로 취재 내용을 공유했고, 연말부터 김양진 기자를 시작으로 주에 하나씩 기사가 보도됐다.

품목이 다른 만큼 기사의 강조 지점도 달랐다. 농협을 들여다본 기자가 있는가 하면 산지 조직화에 집중한 기자도 있다. 이오성 기자는 “새삼 알게 된 것이 작물에 따라서도 농가 현황, 작물의 유통·운반·포장 이런 것들이 다 다르더라”며 “실제로 제가 사과를 취재했는데 사과 하나만으로 전체 농산물 유통을 이해할 수 없었다. 그래서 이번처럼 각 기자가 다양한 분야의 작물을 취재한 것이 이해를 넓힌 데 조금이라도 도움이 되지 않았나, 자화자찬해본다”고 말했다.

세 기자는 앞으로도 이런 협업을 계속하고 싶다는 의사를 밝혔다. 다만 매체 사정상 쉽지 않다는 점도 인정했다. 김양진 기자는 “세 매체가 비슷한 시기에 기사를 내니 주목도도 높아지는 것 같다”며 “경쟁이 되니 더 잘 쓰고 싶은 욕심도 나는 것 같다. 함께 농업·농촌 문제를 심층적으로 다뤘다는 점에서 이번 작업이 의미 있다고 생각한다”고 말했다.

강아영 기자의 전체기사 보기Copyright @2004 한국기자협회. All rights reserved.