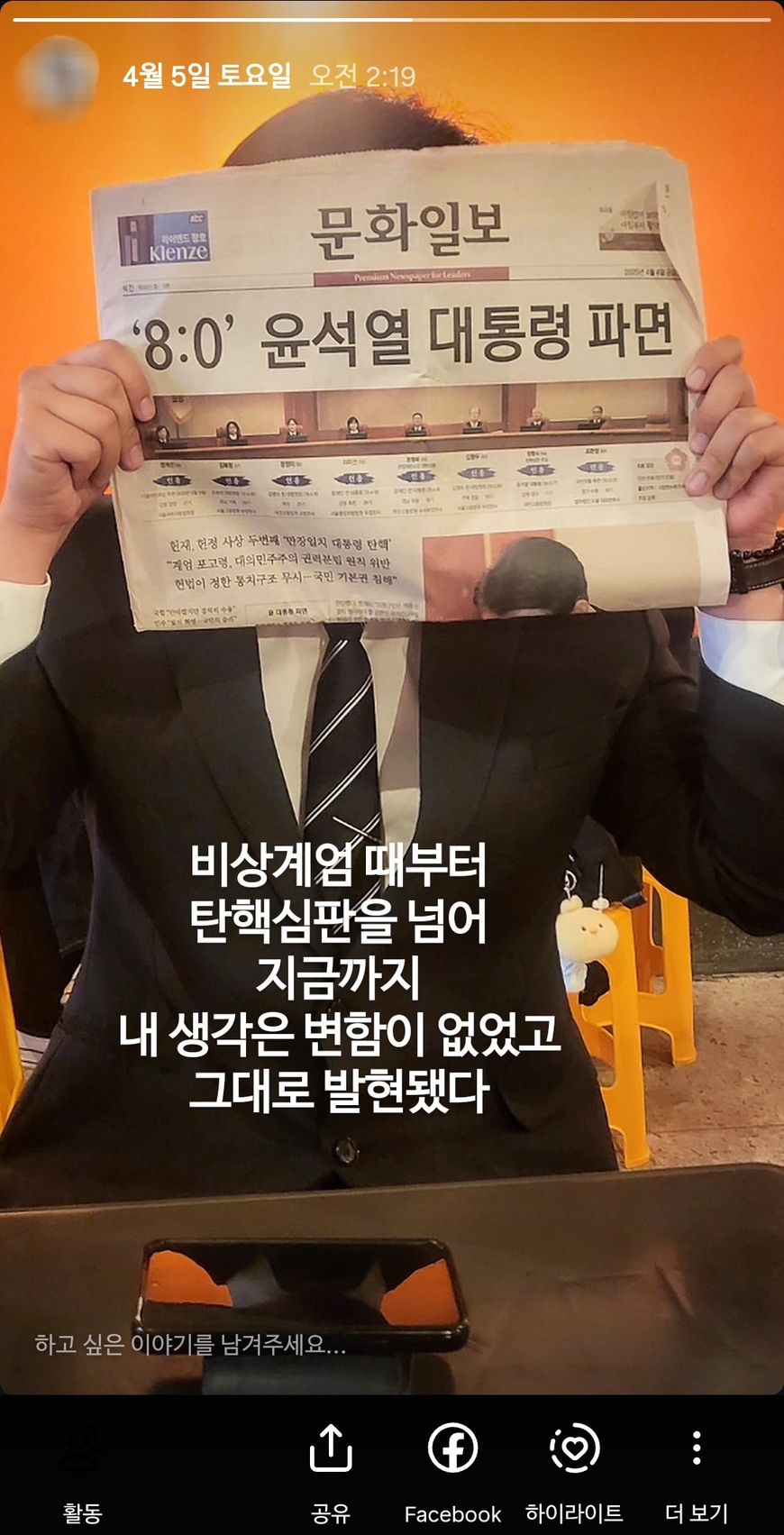

“역사에 기록될 날, 그 현장에서 할 일이 있다는 건 멋진 일임을 느꼈다.”

합격까지 한 걸음 남았다고 생각했는데, 영 일이 풀리지 않아 갑갑한 날이었다. 머리를 비우고자 ‘쇠질(무산소운동)’을 하고 막 샤워하고 나왔을 때다. 평소에는 조용하던 휴대전화가 끊임없이 울리고 있었다. ‘비상계엄’이라는 단어가 스쳤다. 기자 준비생 A씨는 다시 옷을 꺼내 입고 집 밖을 나섰다.

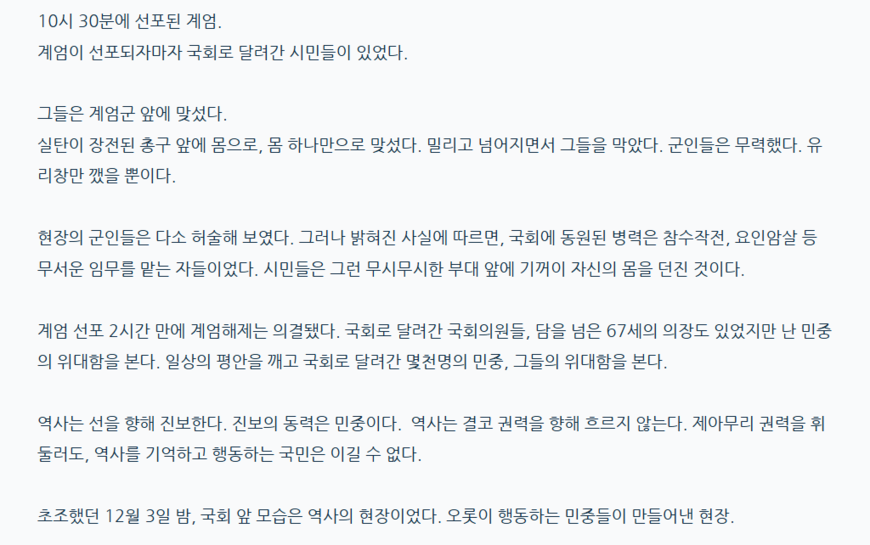

한강 둔치에 차를 대놓고는 ‘따릉이’를 타고 여의도로 향했다. 시끄럽고 정신없을 것 같던 국회 앞은 생각보다 조용하고 따듯했다. 사람들은 ‘계엄 철폐’를 외치면서도 서로 가져온 음식을 나눴다. 카메라는 그런 시민들을 비췄다. 국회 안에는 무장 군인이 들이닥쳤지만 시민들은 국회를 감쌌고, 그 뒤에는 기자들이 있었다.

12월 초, 한 해 공채가 끝나가고 있었다. 서른을 앞둔 나이에 ‘언론고시’를 그만둘지 고민하고 있을 때였다. 그러나 현장을 지키는 기자들을 보니 다시 한번 심장이 뛰었다. 시민의 자리를 넘어, 기자들이 서 있는 ‘저 자리’가 내가 있어야 할 곳임을 느꼈다.

이날, 다시금 기자가 되기를 선택한 A씨는 11개월차 경제 매체 기자가 됐다. “밥벌이를 해야 한다면, 역사로 현장을 온전히 담아내는 일을 하고 싶다.”

◇갈등을 뛰어넘어 위로와 공감을

그날 그 장면을 보지 않았다면, 반으로 나뉘어버린 대한민국이 다시는 통합될 수 없을 거라 생각했을지 모른다. 대통령 체포영장 집행을 앞둔 1월15일, 당시 한 일간지에서 2년차 사회부 기자로 일하던 B씨는 서울 용산구 한남동에 있는 대통령 관저 앞으로 향했다. 기온이 급격히 낮아져 유독 춥게 느껴지던 새벽이었다. 동이 틀 무렵 드디어 체포영장이 집행됐고, 체포 소식을 접한 대통령 지지자 한 명이 땅바닥에 앉아 대성통곡을 하기 시작했다. 그때, 맞은편에서 체포 촉구 집회에 참여하던 시민이 다가왔다. 그러고는 ‘다 잘될 거다’라고 속삭이며 그를 토닥였다.

좌와 우로 갈라져, 보수와 진보가 대치하는 모습에 우려가 터져 나올 때였다. 그런데 막상 현장의 시민들은 서로 적대시하거나 증오하지만은 않았다. B 기자는 갈등을 뛰어넘어 공감과 위로를 나누는 현장까지 조명하는 기자가 되어야겠다고 다짐했다.

진보 성향의 언론사에서 수습 기간을 보낸 C 기자와 D 기자 역시 이념을 뛰어넘는 ‘무언가’가 우리 사회에 남아있음을 느꼈다. 탄핵 반대 시위, 기자로는 처음 나간 현장이었다. 명함을 전하면서도 긴장이 됐다. 적개심을 드러내는 것은 물론 폭행을 당할 수도 있을 것 같았다.

막상 현장에 나가자 시민들은 ‘빨갱이 언론’이라고 핀잔하면서도 시간을 들여 인터뷰에 응했다. 꽁꽁 얼어붙은 두 손을 보고는 고생이 많다며, 사탕과 핫팩을 꼭 쥐여 주기도 했다. “언론은 이념으로 인한 갈등을 극복할 자리를 만들 수 있을 것이다.” 그날 기자들은 몸소 느꼈다.

◇‘함께’ 민주주의를 바로 세우는 일

일요일이었지만 지하철역에는 사람이 쏟아질 듯이 많았다. 두툼한 패딩을 걸친 채 우르르 역사를 빠져나가는 사람들의 목적지는 같았다. 남태령역 앞, 트랙터가 멈춰서 있는 곳이었다.

얼마 지나지 않아 박승호 아주경제 기자는 시민들이 경찰의 ‘차 벽’을 움직이는 모습을 봤다. 그 순간 ‘함께라면 이뤄낼 수 있다’는 말을 실감했다. 시민들의 연대에 힘을 실을 수 있도록, 현장을 전하고 싶었다. 다큐멘터리 감독을 꿈꾸던 학생 박승호에게 ‘기자’라는 새 꿈이 생겼다.

전북 전주에서는 ‘소외된 이웃과의 연대’가 이뤄지고 있었다. 12월7일, 비상계엄 직후 열린 첫 대규모 집회였다. 중앙지 기자를 꿈꾸던 전주 출신 C 기자는 이날 전북 지역 언론사에 입사하기로 마음먹었다. “발언대에 오른 시민들의 이야기를 듣다 보니, 지역 기자만이 할 수 있는 일이 분명히 있다는 것이 느껴졌다. 기자로서 고향의 이야기를 들어보고 싶었다.” C 기자는 현재 전북지역 방송사 기자로 일하고 있다.

이처럼 한겨울 광장엔 연대와 응원이 함께 했지만 그럼에도 ‘광장에 나오지 못하는 사람들’이 있었다. 몸이 불편하거나, 마음이 아프거나, 지역 집회조차 열리지 않는 인적 드문 곳에 사는 사람들. 김민호 비즈한국 기자는 이들을 다룬 기사를 보며 목표가 생겼다. ‘소외된 부분까지 놓치지 않고 찾아낼 수 있는 눈을 갖겠다’는 것. 현재 김 기자는 노동과 기후 위기에 관심을 갖고 기사를 쓰고 있다.

1월부터 3월까지, 변화 없이 답답한 상황에서도 광장에서는 여러 감정이 오갔다. 1월 입사해 2주 만에 탄핵 찬성 집회를 취재한 권민주 경남도민일보 기자는 시민들의 열기를 몸소 느꼈다. 불법 계엄을 주동한 대통령이 체포되지 않고, 탄핵 심판이 늦어지고 있음에도 시민들은 주말이면 창원시청 앞 광장에 모였다. 칼바람에도 흩어지지 않는 시민들을 보며 권 기자는 ‘민주주의가 바로 서는 데 도움’이 되고 싶었다. 주말을 반납하고, 집회 현장을 라이브로 송출하는 일이 즐거웠던 이유다. 주변에서는 “일 복도 많다”며 안쓰러워했지만, 권 기자는 현장에 갈 때면 가슴이 뛰었다.

◇다시 ‘그날’이 온다면

박승호 기자는 서울 구로구에 살고 있다. 여의도까지는 자전거로 약 30분. 그날 새벽, 국회에 가기 위해 배낭에 짐을 모두 싸고 카메라도 챙겼다. 그런데 막상 발걸음이 향한 곳은 근처에 사는 친구 집이었다. ‘위험하지는 않을까.’ 막연한 두려움에 박 기자는 국회로 가지 못했다. 기자가 된 지금, 가장 아쉬움이 남는 날이다.

“계엄 그날, 현장을 기록하고 싶다.” 1년차 기자들은 지난해 12월3일로 돌아간다면 무엇을 하겠냐는 질문에 입을 모아 이렇게 답했다. 통신사에 입사한 E 기자도 마찬가지다. 그는 노트북을 챙겨 국회로 달려가, 통신사 기자답게 빠르게 속보를 쓰고 싶다고 했다.

“밤새 취재하며 ‘상보’와 ‘종합’ 기사까지 마무리한 다음, 아침에는 르포 기사를 올리고 싶다. ‘기자 뽕’에 취했다고 한다면, 그럴 수도 있다. 그런데 기자라는 직함을 달고 있는 이상 그래야 할 것만 같다. 시민들을 넘어 계엄군에게도 질문을 던지고, 명함이라도 한 장 쥐여 줄 수 있는 기자가 되고 싶다.”

Copyright @2004 한국기자협회. All rights reserved.