한겨레신문이 독자들과 직접 소통하는 새로운 댓글 서비스를 시작했다. 기자와 필자가 댓글을 통해 독자 질문에 답하거나 추가 정보를 제공하는 방식인데, 국내 언론사로선 이례적인 실험이라 귀추가 주목된다.

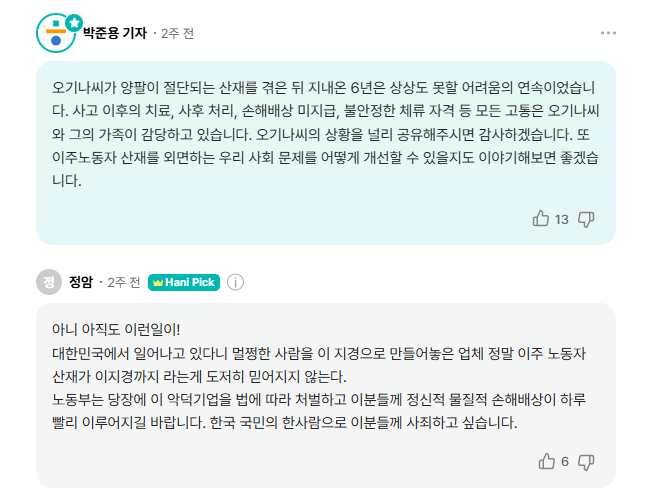

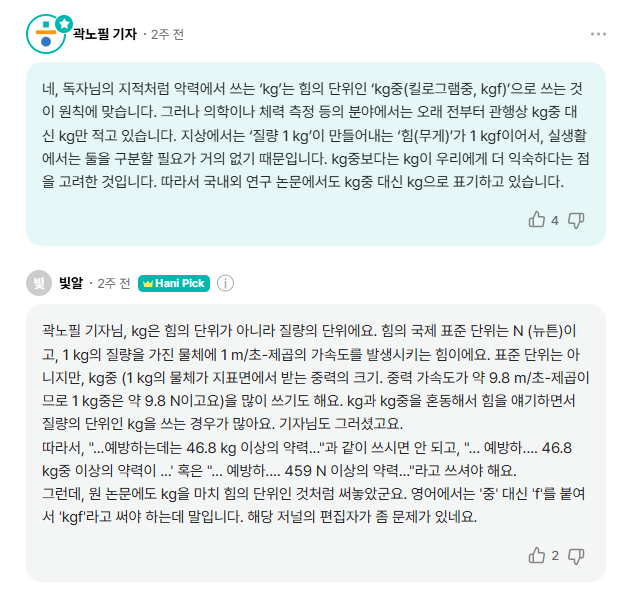

한겨레는 17일 “독자들과 ‘대화’를 시작한다”며 자사 홈페이지 기반의 새로운 댓글 서비스<사진> 시작을 알렸다. 독자들이 댓글로 의견, 질문, 제안 등을 남기면 기자들이 이에 답하는 방식이다. 황예랑 한겨레 미디어전략실장은 “한국에선 댓글이 많이 오염돼 있지만 뉴욕타임스, 워싱턴포스트, 슈피겔 등 외국 언론의 댓글 창에선 기자들이 직접 독자들과 대화하기도 하고, 전문가들이 자신의 전문적인 지식을 널리 알리는 경우도 있다”며 “댓글 공간을 전략적으로 운영할 경우 독자 참여와 저널리즘 가치 제고에 기여할 수 있겠다 생각했다. 이러한 문제의식을 기반으로 댓글 개편 작업을 기획했다”고 말했다.

서비스 개편 작업은 3월부터 시작됐다. 관련 부서의 착수회의를 시작으로 미디어전략실과 플랫폼기술부가 기획과 디자인을 담당했고, 사회적협동조합 빠띠가 댓글 모듈 개발을 맡아 약 8개월간 작업을 진행했다. 더불어 뉴욕타임스 등 해외 언론을 참고해 댓글 운영 가이드라인도 정비했다. 미디어전략부가 초안을 만들고 사내 유관부서들과 공유해 댓글이 ‘혐오의 장’이 되지 않도록 여러 기능을 배치했다. 가령 하나의 댓글을 단 뒤엔 1분 이내에 다시 댓글을 달 수 없게 하거나 도배를 막기 위해 기술적으로 ‘복붙(복사-붙여넣기)’을 불가능하게 만든 장치 등이다. 또 효율적 운영을 위해 온라인에 출고된 지 72시간 이내의 기사에 한해서만 댓글을 달 수 있게 하고, 그 대상도 웹 회원으로 한정했다.

서비스 초반이지만 독자와 기자들의 반응은 긍정적이다. 댓글 도배가 사라지며 댓글 수 자체는 과거에 비해 절반 이상 줄어들었지만 애정을 갖고 장문의 댓글을 남기는 독자들이 더욱 돋보이게 됐다. 기자들 역시 독자에게 깊이 다가갈 수 있는 만큼 댓글 참여가 의무는 아니지만 긍정적으로 호응하고 있다. 다만 여러 경우의 수를 감안해 운영 초반인 현재는 기자가 직접 댓글을 달지 못하게 했고, 매일 2~3건의 기사에 대해 운영진이 기자의 의견을 듣고 간접적으로 댓글을 달고 있는 상황이다.

황예랑 실장은 “단순히 댓글을 통한 대화를 넘어, 독자 의견을 묻는 투표 기능이나 인공지능(AI)으로 댓글 성향을 분석해 찬-반 토론을 활성화하는 기능들을 검토 중”이라며 “외국 언론들은 이 같은 방식으로 댓글 토론 문화를 활성화해 기사당 1000건 이상의 댓글이 달리고 자사 웹 회원이 늘어나는 등의 성과를 거둔 바 있다. 한겨레 역시 장기적으론 독자들과의 ‘연결’을 늘리고, 여러 가지를 함께할 수 있는 일종의 커뮤니티를 만드는 방안 을 구상 중”이라고 말했다.

Copyright @2004 한국기자협회. All rights reserved.