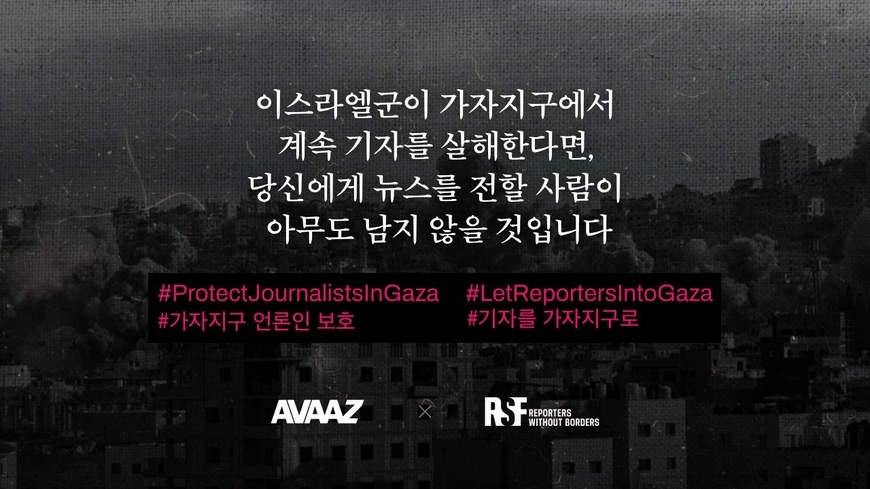

9월1일, 50여개 국가에서 250여개 뉴스 채널이 검정색 화면을 30초간 내보내거나 1면에 검은 배너를 내걸었다. 가자지구에서 이스라엘군의 공격으로 죽어가고 있는 언론인들을 보호하기 위해 국경없는기자회(RSF)와 시민운동단체 아바즈(Avaaz)가 주도한 글로벌 미디어 행동이었다.

국경없는기자회에 따르면 2023년 10월 이후 이스라엘 군대의 공격으로 사망한 언론인이 220명을 넘어섰고, 유엔에 따르면 247명에 이른다. 비영리단체 ‘언론인보호위원회’는 2024년에만 124명의 언론인이 살해당했으며 그중 70%가 가자지구와 레바논에서 이스라엘군의 공격으로 숨졌다고 밝혔다.

8월10일 이스라엘 공습으로 사망한 알자지라의 아나스 알-샤리프 기자도 그중 한 명이다. 알-샤리프 기자는 미리 써둔 유서에 이렇게 썼다. “이 글을 보고 있다면, 이스라엘이 저를 살해하고 제 목소리를 침묵시키는 데 성공했다는 뜻입니다.”

실제 알-샤리프 기자는 이스라엘군의 위협에 사망 이전부터 시달리고 있었다. 가자지구 봉쇄로 인해 기아 상태에서 길을 걷다 쓰러지는 팔레스타인을 목격한 알-샤리프 기자가 눈물을 흘리며 보도한 게 계기였다. 이스라엘군은 알-샤리프 기자를 ‘가짜뉴스를 퍼뜨리는 하마스’라고 비난하는 영상을 반복해 게재했고, 언론인들은 이를 살해 예고로 받아들였다.

언제나 부당한 폭력을 행사하는 권력이 가장 두려워하는 일은 자신들의 행위가 세상에 고스란히 드러나는 일이다. 지난해 우리가 경험한 12·3 계엄 당시 포고령 3번, “모든 언론과 출판은 계엄사의 통제를 받는다”는 이런 두려움을 고스란히 드러낸다.

가자지구에서 모든 언론을 통제할 수 없었던 이스라엘의 선택은 언론인을 표적으로 삼아 제거하는 일이었다. 언론 보도에 따르면 이스라엘군은 얄-샤리프 기자가 목숨을 잃은 공습 이후, 알-샤리프 기자에 대한 ‘살해 완료’ 게시물을 올리고, ‘테러 조직에 대해 계속해서 단호한 조치를 취할 것’이라 주장했다. 가자지구에서 사실을 취재하는 언론인이 순식간에 마땅히 죽여야만 할 테러리스트가 되어버렸다.

더 심각한 문제는 이런 언론인을 위협하고 살해하는 일이 독재국가나 전쟁터에서 일어나는 게 아니라 민주국가에서도 흔해졌다는 데 있다. 그 시작은 미국의 도널드 트럼프 대통령이었다. 트럼프는 자신을 비판하는 언론을 한결같이 ‘가짜뉴스’라고, 언론이야말로 ‘국민의 적’이라고 부르며 공격해 왔다. ‘언론의 자유 재단’에 따르면 트럼프는 2015년 6월16일 대선에 출마한 이후 지난 10년 동안 언론을 공격하는 소셜미디어 게시물을 3500여건이나 올렸다. 하루에 한 번씩 언론을 공격한 셈이다.

트럼프의 언론 공격은 법적 소송으로도 이어졌다. 연방정부가 지닌 권력을 활용해 자신을 비판하는 언론을 압박했다. 트럼프는 대선 과정에서 CBS 방송이 상대 후보에게 유리하게 내용을 편집했다며 200억 달러의 손해배상을 청구했다. 또한, 자신을 풍자하는 심야 토크쇼 진행자들을 공격하여 ABC방송의 지미 키멀쇼를 폐지시켰다. CBS와 ABC의 모기업인 파라마운트와 디즈니는 이런 압박에 맞서지 못하고 굴복해 버렸다.

미국의 주간지 버라이어티는 이런 트럼프의 행보가 전 세계 독재자들에게 진실을 밝히려는 언론인들을 공격하라는 신호를 보내는 것이라 비판한다. 언론의 자유를 가장 중요시하는 국가에서 언론 공격에 그 나라의 최고지도자가 앞장서고, 그것이 대중적 지지를 모으고, 언론이 마침내 굴복하고 있다면, 독재자들이 그 같은 일에 나서는 건 당연한 일이 아닐까? 우리 역시 지난 정부에서 ‘바이든-날리면’ 사태 이후 언론을 통제하려는 권력의 여러 시도를 목격했다. 방송통신위원회를 결국엔 먹통으로 만든 이진숙은 그 시도의 잔재이다.

권력을 비판하면 단순한 가짜뉴스가 아니라 전쟁터에선 ‘테러리스트’가 되고 민주국가에서도 ‘국민의 적’이 되는 일이 일어나고 있다. 더 심각한 문제는 이런 공격이 대중이 내보이는 ‘언론 혐오’ 위에서 더 큰 힘을 얻고, 이에 언론이 굴복하고 있다는 점이다.

한마디로, 독재국가만이 아니라 민주주의에서도 언론이 위험에 처해 있다. 지금, 검은 화면, 검은 배너는 전쟁터에만 있지 않다.

Copyright @2004 한국기자협회. All rights reserved.