더불어민주당이 허위조작 정보 등에 대한 징벌적 손해배상제(배액배상제) 도입을 추진하는 가운데 영미권, 유럽 등의 주요 국가에선 언론에 대한 징벌적 손배에 매우 신중하게 접근하거나 대상에서 아예 제외하고 있다는 보고서가 나왔다.

15일 한국언론진흥재단(언론재단)의 ‘KPF 미디어브리프’ 9월호 ‘해외 주요국의 언론에 대한 징벌적 손해배상’ 연구에 따르면 세계에서 가장 적극적으로 징벌적 손배를 인정하는 국가인 미국은 언론의 자유 역시 폭넓고 강력하게 보장한다. 수정헌법 1조로 표현의 자유를 보장하고, 30여개주에선 권력자의 비판보도를 억누르기 위한 고액의 명예훼손소송(SLAPP)을 막기 위한 ‘안티슬랩’법을 제정하고 있는 게 대표적인 사례다. 언론의 잘못된 보도에 대한 해결 방식으론 자율규제나 명예훼손 소송을 통한 구제 절차가 자리잡아 있다.

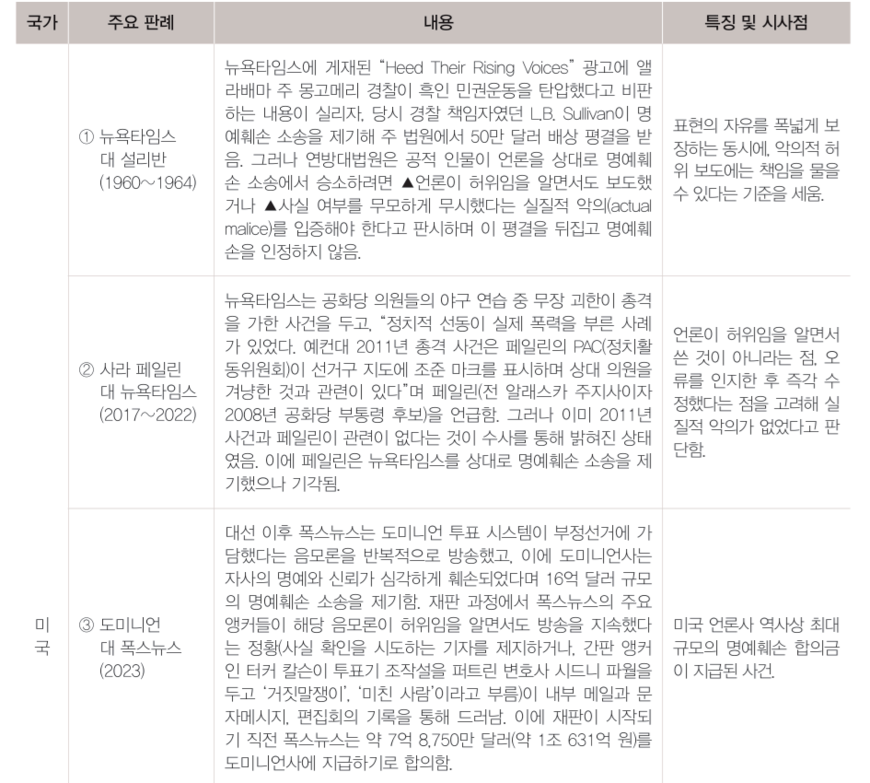

언론에 대한 징벌적 손배 청구가 가능하긴 하지만 명예훼손 소송에서 ‘실질적 악의’가 명확히 증거물로 증명됐을 때만 인정된다. 최근 정치권에서 징벌적 배상제 추진과 관련해 해외의 ‘천문학적 배상’ 사례로 언급된 폭스뉴스의 사례는 여기 해당된다. 재판 과정에서 주요 앵커들이 허위임을 알고도 음모론을 담은 방송을 지속한 정황이 메일, 문자메시지, 편집회의 기록 등으로 입증돼 폭스뉴스는 판결 전 7억8750만달러(한화 약1조631억원)를 지급하기로 합의했다.

‘미국 언론사 역사상 최대 규모 명예훼손 합의금이 지급된 사건’으로 남은 사례는 금액 규모를 떠나 미국의 손배 체계를 드러내는 측면이 있다. 한국과 달리 미국엔 사실적시 명예훼손이나 형사상 명예훼손죄가 없다. 징벌적 배상을 인정하는 요건도 까다롭게 두는 대신 인정이 됐을 땐 강력히 책임을 묻는 식이다.

캐나다에선 언론이 △악의적(사실이 아님을 알면서도 망신주거나 해치려고 허위보도를 한 경우) △억압적(권력이나 지배적 위치를 이용해 부당하게 억누르는 경우) △권리 남용적(공익과 무관하게 개인적, 정치적 목적으로 보도할 경우)인 보도를 했을 때에 한해 징벌적 손배를 인정한다. 미국에 비해 적용 범위가 훨씬 좁고 예외적인 상황에서만 가능하며, 배상액도 적은 편이다. 언론 대상 징벌적 손배가 인정된 대표적인 사례로는, 금융 분야 기자이자 블로거인 로버트 버던(‘애슬리 대 버던’ 케이스)이 객관적 증거 없이 금융업계 고위임원의 비윤리적 행위를 주장했다가 보상적·징벌적 손배 차원에서 각각 65만(약 6억5000만원), 40만(약 4억원) 캐나다 달러를 부과받은 케이스가 존재한다.

영국엔 언론 대상 징벌적 손배 판례가 존재하지 않는다. 2013년 제정된 명예훼손법은 발행된 글이 원고 평판에 심각한 피해를 주거나 줄 가능성이 있어야 하고, 영리활동을 하는 단체의 경우 실질적 재정 손실이 발생했거나 발생할 가능성이 있을 때만 인정한다. 언론에 대한 적용은 엄격히 제한하거나 아예 금지한다. 호주에선 2005년 제정한 명예훼손법에 명확히 “명예훼손 사건에서는 징벌적 손해배상을 인정하지 않는다”고 규정해 언론보도에 대한 징벌적 손배를 원칙적으로 금하고 있다.

대신 보상적 손해배상과 가중 손해배상 제도를 통해 피해자의 정신적 고통, 추가적 피해를 보상한다. 언론보도의 경우 단순 실수가 아닌 무례하거나 악의적으로 피해자를 모욕한 경우 위자료가 증액되는 방식이다. 위자료 상한액은 약 48만 호주 달러(약 4억원)이지만 일부 경제적 손실 배상액으로 약 290만 호주 달러(약 26억원)가 선고된 사례가 있다.

EU는 언론 대상 징벌적 손배제가 없으며, 허위정보 확산 대응을 플랫폼 책임성 강화, 언론·팩트체크 전문성 향상 지원 등 방향으로 시행해 왔다. 현재 국내 정보통신망법상 도입이 거론되고 있는 한국형 디지털서비스법(DSA)의 모태다. 2024년 시행된 법은 구글, 유튜브, X 등 초대형 플랫폼 등 모든 온라인 중계자를 규제 대상으로 두고 불법 콘텐츠 차단, 미성년자 보호 등 책임을 규정한다. 위반 시 글로벌 매출의 최대 6%에 달하는 과징금을 부과하고 반복 위반 시 EU 시장 퇴출까지 가능하게 했다. 언론 독립성을 위협하는 정치·경제적 압력과 디지털 플랫폼의 자의적 콘텐츠 삭제에 대응해 지난해 8월부턴 유럽미디어자유법(EMFA)도 시행하고 있다.

언론재단은 “징벌적 손해배상을 가장 강력하게 실시하고 있는 미국의 경우 안티슬랩법을 통해 언론을 보호하는 데도 적극적”이라고 했다. 아울러 영국과 호주 모델에 대해선 “언론의 자유를 최대한 보장하면서도 피해자 보호를 위해 보상적·가중 손해배상을 활용하는 길을 택하고” 있다며 “언론보도에 대한 직접적 제재보다는 정정보도·위자료·가중 손해배상 등을 통해 표현의 자유와 피해자 구제라는 두 가치를 동시에 고려한 모델이라 할 수 있다”고 평했다. 이에 따라 언론재단은 “해외 주요 국가들의 언론에 대한 손배배상 판례들은 표현의 자유는 폭넓게 인정하고 보장하는 동시에 보도를 할 때 반드시 사실 확인 및 검증 활동을 수행하는 책임을 져야 한다는 분명한 메시지를 던지고 있다”고 강조했다.

최승영 기자의 전체기사 보기

Copyright @2004 한국기자협회. All rights reserved.