언론에 발을 들이고 장기기증으로 하늘의 별이 됐다는 보도를 종종 접해왔습니다. 짧은 사연과 함께 뇌사에 빠진 환자의 마지막 숨결이 여러 생명을 살렸다는 내용이었습니다. 묻고 싶었습니다. ‘내 자식과 배우자, 부모가 세상을 떠난다’는 통보를 듣고도 어떻게 생명나눔을 결정할 수 있었는지. 가족이 의식불명이라는 것도 받아들이지 못한 그 비통함 속에 건넨 손길의 무게를 느끼고자 했습니다.

동시에 고귀한 생명나눔이 소비되는 모습을 보며, 우리 사회가 그 가치를 충분히 인식하지 못하고 있다고 판단했습니다. 장기기증은 인간이 실천할 수 있는 가장 숭고한 나눔인데 언론이 이를 더 깊이 조명해야 한다고 생각했습니다.

◇장기기증, 평생 가져가야 할 선택

중환자실 앞에서 인생의 가장 고통스러운 결정을 했다는 유족들을 만나봤습니다. 유산 10번만에 얻은 세 살배기 아들을 생명나눔 한 아버지는 15년 전 기억을 꺼내며 만감이 교차한 순간이었다고 전했습니다. 기증을 결정하면 자식의 생명을 포기하게 된다는 울분과 생명을 나누지 않으면 이 세상에 흔적조차 없어진다는 우려로 온종일 고민했던 것입니다. 사랑하는 자식과 배우자, 부모에게 마지막 인사도 나누지 못한 순간에 기증 권유를 받았던 유족의 상실감은 그간 충분히 들여다보지 못한 영역이었습니다.

딸을 기증하고 돈을 얼마 받았냐는 처참한 질문을 들었던 어머니도 있었습니다. 눈물 속에 자식의 생명을 타인에게 나누고도 영웅으로 대접받지 못하고 있다는 사실을 알게 됐습니다. 기증 인식의 민낯이 수면 위로 드러난 순간이었습니다. 우리나라가 해외 국가들과 비교하면 장기기증 후진국에 속하는 것도 이러한 잘못된 인식 때문이라는 생각이 들었습니다.

유족의 상흔을 치유하는 것을 넘어, 기증 인식 개선에 앞장서야겠다는 판단으로 취재원을 늘렸습니다. 기존 3편으로 설정했던 시리즈 횟수는 5편으로 확장했습니다. 기증자 유족뿐만 아니라 이식 대기자와 장기를 공여받은 수혜자, 생사의 경계에서 기증과 이식을 잇는 조력자 코디네이터, 의료진 등 전문가의 목소리도 담기로 했습니다.

◇기적같은 선물 기다리는 환자와 수혜자

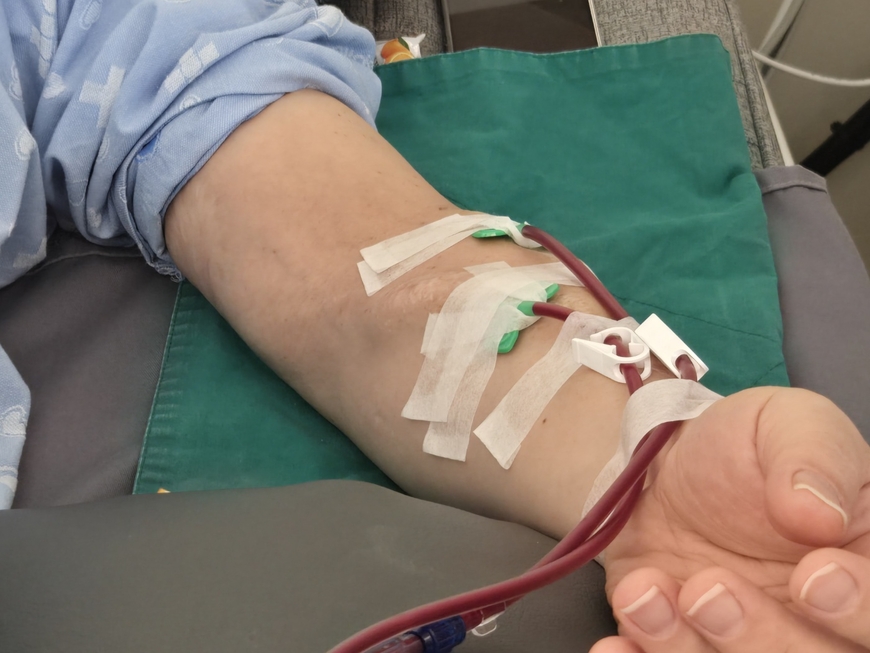

이식 대기자들 취재 섭외는 쉽지 않았습니다. 장기를 기증받아야 할 환자들의 건강 상태가 너무 좋지 않았기 때문입니다. 어렵게나마 세 분을 만나게 됐습니다. 이틀에 한 번씩 4시간 동안 신장 투석을 위해 병원을 찾는 환자가 있었습니다. 이 환자는 30년간 병원으로부터 한 번도 ‘이식이 가능할 것 같다’는 소식을 전해 듣지 못했습니다.

인공심장에 의존하면서 하루를 버텨내는 환자도 만났습니다. 60대를 바라보는 나이에 기적 같은 선물을 받아 인생의 제2막을 쓸 날을 기다린다면서도, 불투명한 내일에 절규하는 모습을 보였습니다. “기자님, 언제 병원 밖으로 나갈 수 있을까요… 저처럼 장기이식을 기다리다 사망하는 사람들이 많아요”라는 말을 듣고, 생명나눔 수급 불균형이 크다는 사실을 알렸습니다.

지난해 불거진 의정갈등 여파로 기증 현장의 여건이 급격히 나빠진 사실도 확인했습니다. 전공의 이탈로 인한 기증 건수 감소뿐만 아니라, 의대 교수들이 장기기증이 가능한 환자 여부를 파악하는 고충까지 함께 기록했습니다.

장기이식을 받은 수혜자들은 병원을 벗어나 학교에서, 가정에서 눈을 뜨게 됐습니다. 이들은 타인으로부터 건너온 생명의 조각을 소중히 하고 훗날 장기기증을 하겠다고 다짐하는 모습을 보였습니다. 이식을 기다리던 환자가 기적 같은 선물을 받고, 장기기증을 약속하는 등 선순환을 담을 수 있었습니다.

◇기증 활성화를 위해

언젠가 누군가는 장기기증을 결정해야 하고, 누군가는 그 덕분에 새 삶을 얻게 될 것입니다. 이 기적의 과정을 따라가고자 했고, ‘숭고한 나눔, 기적 같은 선물’ 시리즈는 그 기록이자 결과물이었습니다.

기사가 보도되고 독자들은 장기기증의 가치를 알게 되었다고 취재진에게 말했습니다. 기증은 강요할 수 없는 영역이나, 매일신문은 생명나눔 문화가 확산할 수 있도록 후속 보도를 꼼꼼히 챙기도록 하겠습니다.

Copyright @2004 한국기자협회. All rights reserved.