기자협회보에서 지난 5월 말에 ‘중앙, 조선 이어 한국경제도 로그인 월(login wall) 도입한다’는 제목의 기사를 읽었다. 이들 매체는 일부 뉴스에 회원 가입을 거쳐 로그인해야 접근할 수 있도록 했다. 이 기사에 따르면 ‘로그인 월’이 유료화를 위한 초기 시도라고 한다.

유료화는 미국과 영국 등의 서구 미디어에서 자리 잡은 ‘페이월’(paywall)을 뜻한다. 온라인 뉴스 콘텐츠에 접근할 때 돈을 내도록 한 것이다.

종이신문 시대에는 구독료를 내야 신문을 볼 수 있었다. 공중파 텔레비전 뉴스는 공짜였다. 그렇지만 미국의 경우 1980년대에 케이블 시대가 열리면서 시청자가 사용료를 내야 CNN과 같은 케이블TV 뉴스를 볼 수 있게 됐다. 그로부터 약 40년이 흘렀다. 이제 인터넷 발달로 종이신문은 갈수록 쇠퇴하고 있다. 그 대신 온라인 신문 또는 디지털 미디어 시대가 만개했다.

신문이 디지털화하면서 수익 창출이라는 근본적인 문제에 직면했다. 그 방법은 크게 두 가지다. 온라인 매체에서 광고 수입을 올리거나 기사 구독료를 받는 것이다. 미국과 영국 미디어는 이 두 가지 중에서 선택을 강요받고 있다. 월스트리트저널(WSJ), 영국의 ‘더 타임스’를 필두로 유력 매체가 가장 먼저 디지털 구독 유료화에 나섰다. 그 뒤를 이어 일간신문과 전문지 등이 페이월 시스템을 앞다퉈 도입했다.

유료 vs 무료

월스트리트저널은 1996년 디지털 뉴스 유료 구독제를 미디어 역사상 처음으로 도입했다. 영국 더 타임스는 그로부터 14년 뒤인 2010년에 페이월을 세웠다. 종이 신문을 기반으로 한 기존 매체들과 신생 인터넷 매체가 그 뒤를 따라 유료 구독제를 속속 도입했다. 그러나 영국 가디언(The Guardian)은 2016년부터 ‘오픈 인터넷’ 원칙을 내세우며 페이월을 거부하고, 무료로 기사를 서비스한다. 미국 인터넷 매체 쿼츠(Quartz)는 올해 4월 페이월을 포기하고, 무료 구독제로 회귀했다. 또 다른 인터넷 매체 ‘바이스’(VICE)는 독자들에게 구독료 대신에 기부를 요청하고 있다.

미국 인터넷 매체 복스(Vox)는 2020년에 ‘기부 프로그램’을 도입했다. 복스는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 대유행으로 광고가 급감하자 독자들에게 자발적인 기부를 요청했다. 이 매체에 따르면 2021년 3월부터 2022년 3월 사이에 기부자가 40% 증가했다. 그러나 기부금 제공과 관련한 세부 사항을 공개하지는 않았다. 복스는 주 수입원이 여전히 광고라고 밝혔다.

영미 미디어계는 영국 가디언 모델을 주목하고 있다. 가디언은 현재 온라인 구독자가 100만명이 넘는다. 가디언은 영국 내 구독자와 해외 구독자가 각각 반반 정도라고 밝혔다. 이 매체는 특히 ‘디지털 구독자’와 ‘기부자(contributor)’로 독자를 구분한다. 기부자는 정기적으로 일정 금액을 가디언에 내는 구독자이다.

가디언은 최근 3년 사이에 디지털 구독자로부터 얻는 수입이 87% 증가해 6870만 파운드(약 1086억원)에 달했다고 밝혔다. 이 매체는 특히 최근 1년 사이에 구독자가 내는 금액이 61% 증가했다고 공개했다.

4개 페이월 타입과 하이브리드

페이월 방식은 매체마다 다르다. 첫 번째로 ‘하드 페이월’(hard paywall)은 가장 엄격한 구독 시스템이다. 영국 파이낸셜타임스(FT)처럼 일정 구독료를 내지 않으면 그 어떤 기사에 대한 접근도 허용하지 않는 방식이다. FT는 세계 최고 권위지 중 하나이다. FT는 엄격한 유료 기사 시스템으로 수입원을 확대하고 있고, 현재 유료 구독자가 110만명 가량이다.

영국 경제 전문지 ‘이코노미스트’ (The Economist)도 하드월 방식을 택했다. 그렇지만 FT와 달리 이코노미스트는 기사의 일정 부분까지 무료로 읽을 수 있도록 한 뒤 계속 보려면 유료 회원으로 가입하도록 한다.

두 번째로 ‘미터드 페이월’(metered paywall) 방식이 있다. 이 방식은 구독자에게 일정 숫자의 기사를 무료로 볼 수 있도록 한 뒤 그 한도를 넘으려면 유료 회원으로 가입하도록 유도한다. 다수의 인터넷 매체가 이 방식을 사용한다. 매체마다 무료로 제공하는 기사 건수가 다르다.

세 번째는 ‘프리미엄 페이월’(Freemium paywall) 방식이다. 뉴스 매체가 기사를 서비스할 때 미리 ‘무료’(free)와 ‘프리미엄’(premium)으로 구분해 놓는다. 공짜로 제공하는 기사는 누구나 열어 볼 수 있다. 프리미엄 표시가 붙은 기사는 유료 구독자에게만 제공한다.

프랑스 패션 전문지 ELLE(엘르)가 가장 대표적인 매체이다. 엘르는 다수의 콘텐츠를 무료로 제공하면서 특정 프리미엄 기사에 ‘노란색 배지’를 붙이고, 이 콘텐츠를 유료 구독자에게만 제공한다. 프리미엄 페이월 방식을 사용하는 매체는 독자들이 특정 구독 패턴에 빠지지 않도록 지속해서 공짜 기사와 프리미엄 기사를 바꾼다. 주말, 주중, 국가 공휴일, 계절 등에 따라 수시로 분류를 달리함으로써 독자들이 ‘득템’하는 재미를 느끼게 한다.

네 번째는 ‘다이내믹 페이월’(dynamic paywall) 방식이다. 언론사는 기사 콘텐츠, 특정 독자의 구독 실적, 지역, 기사 접근에 사용하는 기기 등을 종합적으로 고려해 단계적으로 유료 구독을 유도한다. 페이월을 한 개가 아니라 여러 개 설치해 둔다. 가장 먼저 ‘등록 월’(registration wall)을 통과하도록 한다. 구독자가 일단 무료로 회원에 가입하게 한다. 그다음으로 ‘뉴스레터 페이월’(newsletter paywall)을 통과하도록 한다. 이메일을 이용해 뉴스레터를 구독하는 사람에게는 무료로 접근할 수 있는 기사의 건수를 늘려준다.

뉴욕타임스(NYT)는 다이내믹 페이월 방식을 사용하는 대표적인 매체이다. NYT는 2010년에 페이월 방식을 도입했다. 우선 회원으로 가입하지 않으면 그 어떤 기사에도 접근하지 못하게 한다. 회원은 오로지 1개의 기사에 접근할 수 있도록 하고, 대부분 기사를 유료로 묶어 놓았다.

NYT는 회원 등록을 할 때 반드시 이메일을 넣도록 하고, 이 이메일 주소를 수집해 지속해서 추가 서비스를 받는 절차를 안내한다. 회원 가입자가 NYT 뉴스레터를 받겠다고 하면 일정 숫자의 주요 기사를 이메일로 제공한다. 그 이후 추가로 기사를 보려면 모든 기사에 무제한 접근할 수 있는 유료 회원으로 가입하라고 독려한다. 미국 미디어 업계는 다이내믹 페이월 방식이 가장 효과적이라고 평가한다.

이밖에 ‘길트 페이월’(guilt paywall)은 기사를 클릭하면 팝업이나 배너가 뜨고, ‘기사가 마음에 들었으면 기부하라’고 한다. 이는 무료 이용에 따른 ‘죄책감’을 불러일으키는 방식이다. ‘타임 월’(timewall)은 유료 기사를 일정 시간이 지나면 무료 기사로 바꿔주는 페이월이다.

페이월과 정보 격차(information divide)

뉴스와 기사는 단순한 상품이 아니라 공익성을 띤다. 디지털 미디어 시대에 매체가 앞다퉈 페이월 제도를 도입함에 따라 돈을 내는 소수만이 뉴스와 정보에 접근하고, 구독료를 내지 못하는 다수의 정보 접근권이 차단된다. 부자와 고학력자는 괜찮지만, 가난한 사람과 저학력자는 언론 매체가 제공하는 기본적인 정보조차 알기 어려운 사태가 다가오고 있다고 전문가들이 경고한다.

콘텐츠 유료화는 비단 미디어에서만 나타나는 현상이 아니다. 트위터, 인스타그램 등도 콘텐츠 제작자가 금전적인 보장을 받을 수 있는 장치를 확대해가고 있다.

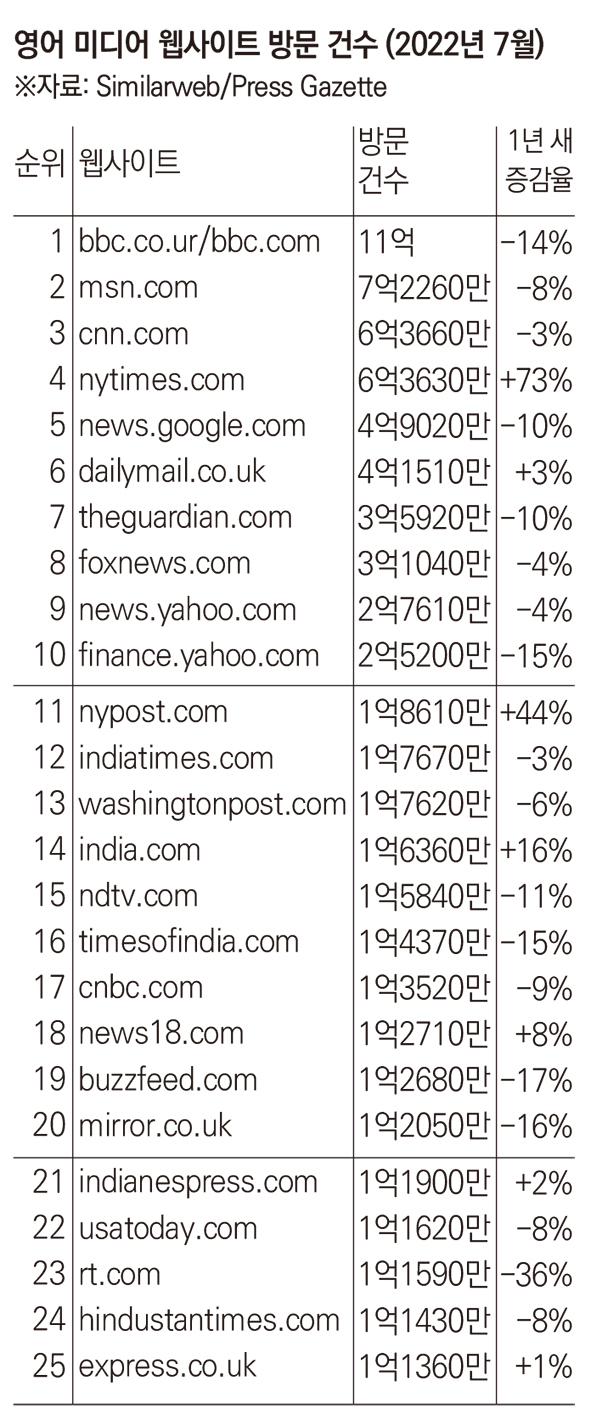

아직 CNN, MSNBC 등을 비롯한 주요 방송 매체와 야후 파이낸스를 비롯한 경제 전문 인터넷 매체가 페이월을 도입하지 않고 있다. 이에 따라 유료와 무료 디지털 매체가 불안한 동거를 한다.

NYT, 워싱턴포스트를 비롯한 일부 유력 신문은 코로나19 팬데믹 당시에 이 바이러스와 관련한 뉴스는 무료로 일반인들에게 제공했다. 언론이 국민의 보건과 안전을 지키는 일을 외면할 수는 없다고 이들 매체가 강조했다.

FT처럼 무조건 유료 회원 가입을 강요하는 ‘하드월’ 방식을 채택하지 않으면 언론사가 설정해 놓은 페이월을 무력화하는 수단이 인터넷에 다양하게 소개되고 있다. 예를 들면 브라우저를 ‘사생활 보호 모드’(private browsing mode)로 바꿔 인터넷 사이트 방문 흔적이 남지 않도록 하면 일정 건수의 기사를 무료로 제공하는 매체의 기사를 계속해서 볼 수가 있다.

Copyright @2004 한국기자협회. All rights reserved.