기후변화 혹은 지구온난화 하면 으레 떠오르는 장면들이 있다. 녹아내리는 빙하, 앙상하게 마른 북극곰, 불타는 아마존. 지구가 뜨거워지면 극지방의 빙하가 녹아 해수면이 높아지고 그로 인해 온갖 기상이변이 속출한다는 것도 대체로 아는 사실이다. ‘뉴욕매거진’의 칼럼니스트 데이비드 월러스 웰즈는 책 <2050 거주불능 지구>에서 이렇게 썼다. “우리가 ‘자연재해’라고 부르던 현상이 머지않아 그저 ‘나쁜 날씨’ 정도로 일상화” 될 전망이며 “기후변화는 인류 전체를 아우르는 위기가 될 것”이라고. 그런데 이렇게 강력한 경고를 들어도 좀처럼 ‘내 일’로 여겨지지 않는 것이 사실이다. 2018년 여름처럼 살인적인 폭염이 기승을 부리거나 겨울철 이상고온이 지속되면 그제야 정말 지구가 뜨거워지고 있나 보다, 할 뿐이다.

그래서일까. 기후변화 문제는 그동안 우리 사회 공론장에서 그다지 주목받지 못했다. 언론에서도 마찬가지였다. 국제사회가 파리기후변화협약을 통해 지구의 평균 기온 상승 폭을 2도 이내로 묶는데 합의한 이후 5년간, 우리 언론에서 기후변화 문제를 얼마나 다뤄왔는가를 살펴봤다. 한국언론진흥재단의 뉴스 빅데이터 분석 시스템 빅카인즈를 이용해 지난 2015년 7월부터 5년간 ‘기후변화’와 ‘기후위기’를 다룬 기사를 검색한 결과 11개 중앙지의 보도량은 1만4000여건으로 조사됐다. 같은 기간 미세먼지에 관한 기사 3만2000여건, 폭염을 다룬 기사 1만7000여건보다 적었다. 그밖에도 기록적인 폭우와 가뭄처럼 기후변화와 대기오염이 원인이 된 현상들을 단편적으로 다룬 기사는 많지만, 기후변화 자체를 중요한 사회 의제로 집중해서 보도한 사례는 찾기 힘들었다.

이종혁 경희대 언론정보학과 교수는 지난해 ‘커뮤니케이션 이론’ 겨울호에 실린 <‘환경정의’ 관점에서 정립한 언론의 환경 보도 규범>이란 논문에서 “기자가 다양한 사회 문제를 접할 때 환경의 관점에서 문제의 뉴스 가치를 평가하는 시도가 많지 않다”고 지적했다. 일단 뉴스 가치가 높다고 판단돼야 취재를 하는데, 일반적으로는 “사건이 가지는 일탈성, 갈등성, 오락성 등과 정치적, 경제적, 문화적 영향력 등”을 기준으로 뉴스 가치를 판단하기 때문에 이를 적용하면 환경 문제가 주목받기 힘들다는 것이다.

하지만 최근 들어 일부 언론을 중심으로 변화가 나타나고 있다. 반년 넘게 이어진 호주의 대형 산불과 코로나19 등 기후변화와 직결된 재난을 잇달아 겪으며 경각심이 높아진 까닭이다. 스웨덴의 청소년 환경운동가 그레타 툰베리가 지난해 ‘UN 기후행동 정상회의’에서 연설하고 타임지가 뽑은 ‘올해의 인물’로 선정되면서 기후 문제에 관한 대중의 관심을 높인 영향도 컸다.

한겨레는 지난 4월 종합일간지 최초로 편집국에 기후변화팀을 신설했다. “이 문제에 이전과 다른 관심과 의지를 갖고 취재하고 기사를 쓰겠다는 의미”라고 설명했다. 지난 5월엔 지령 1만호 특집으로 ‘기후변화와 감염병, 자연의 반격’이란 기획을 선보였다. “기후변화 대책이 곧 감염병을 예방하는 대안이 될 수 있단 성찰”을 제시한 기사였다. 또 최근엔 필진 개편을 하며 “기후위기 시대를 맞아 날씨 칼럼을 신설”하기도 했다. 네 명의 필자가 각각 ‘바람, 햇빛, 습지, 비’를 주제로 칼럼을 연재하는 식이다.

경향신문도 기후 문제를 가장 적극적으로 다뤄온 언론사 중 하나다. 빅카인즈에서 ‘기후변화’로 검색되는 기사량은 다른 일간지에 비해 2~3배 이상 많고, 관련 사설 역시 압도적으로 많다. 최근엔 녹색연합과 공동기획으로 ‘기후변화의 증인들’을 연재하며 “각종 보고서상의 ‘숫자’로 존재하던 것들이 이들에겐 지금 눈앞에서 벌어지는 위기이자 현실”이란 것을 보여줬다.

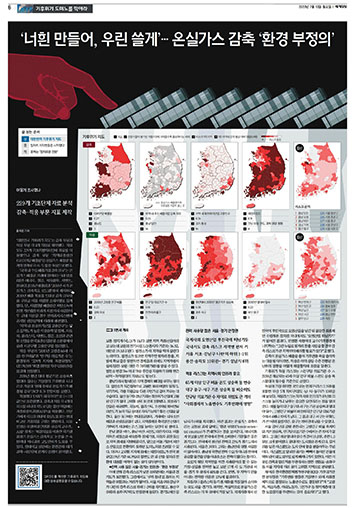

세계일보는 정부의 ‘그린뉴딜’ 발표를 앞둔 지난 13일부터 ‘기후위기 도미노를 막아라’를 3회에 걸쳐 연재했다. 에너지 정책과 관련된 각종 통계 수치와 전문가 의견을 바탕으로 229개 지방자치단체의 기후변화 위험도를 측정해 ‘대한민국 기후위기 지도’를 만들고, 에너지 전환 대책이 불러올 일자리 문제까지 짚었다. 이 기획기사를 쓴 윤지로 기자는 1년 전에도 ‘뜨거운 지구, 차가운 관심’이란 주제로 기후변화 문제를 연속 보도한 바 있다. 기후 문제를 취재하다 관련 전공으로 석사 학위까지 받았다는 윤 기자는 “알면 보인다고, 아니까 관심이 생겨서 계속 보도하게 됐다”고 말했다.

문제는 이런 기사들이 학계나 관련 분야 전문가들에게 좋은 평을 얻지만, 대중의 호응을 얻기는 어렵다는 데 있다. 많이 읽히지 않으니 언론사에서도 과감하게 힘을 싣지 못한다. 윤지로 기자는 “우리 사회의 관심도와 언론의 관심도는 크게 벗어나지 않는 것 같다”며 “당장 클릭이 많은 뉴스 위주로 쏠리다 보니 제 기사도 네이버에 짧은 시간 걸려 있다 내려왔다. 사람들이 관심 있어 하는 뉴스 위주로 하다 보니 어쩔 수 없는 측면이 있는 것 같다”고 말했다.

기상과학 등 기후 문제를 다루는 분야 자체가 난해한 까닭에 ‘쉽고 친절하게 전달하는’ 방법론적인 고민에 부딪히기도 한다. 박기용 한겨레 기후변화팀장은 “지금까지 기후변화 문제가 대중에게 충분히 전달되지 않은 핵심 이유에는 기상과학 자체의 난해함, 전문성이 있다”며 “그걸 쉽게 전달하는 게 언론이 할 일인데 그게 잘 안 돼서 대중의 관심도 멀어지고 언론에도 제약이 된 것 같다”고 말했다. 박 팀장은 “쉽게 전달하는 게 관건”이라고 거듭 강조하며 “앞으로 환경, 에너지, 기상과학 등 팀원들이 각자 맡은 분야에 관해 자세하게 풀어서 설명해주는 기명 칼럼 등 디지털 전용 콘텐츠를 많이 선보일 계획”이라고 밝혔다.

김고은 기자 nowar@journalist.or.kr

김고은 기자의 전체기사 보기Copyright @2004 한국기자협회. All rights reserved.