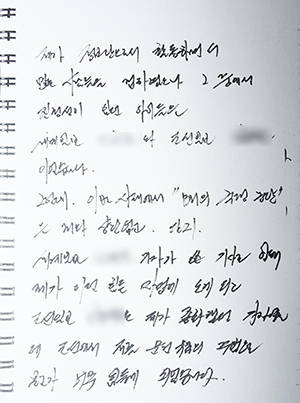

▲청와대 문건 유출 혐의로 검찰의 수사를 받던 중 스스로 목숨을 끓은 서울경찰청 정보1분실 최 모 경위의 유서 세 번째 장. (뉴시스)

최 경위는 “수많은 언론이 저를 비난하고 덫으로 몰고 가고 있다”며 언론 보도에 대한 섭섭한 감정을 내비쳤다. 조선일보 등 일부 언론이 검찰 발 기사로 최 경위를 문건 유출의 주범이라고 보도한 것에 대한 지적으로 읽힌다. 세계일보 A기자와 조선일보 B기자에 대해선 “좋아하고 진정성 있는 아이들”이라고 했다.

서울시경 한 출입기자는 “최 경위가 서울청장 부속실에 있을 때 몇몇 기자들과 친하게 지냈는데 특히 유서에서 언급한 두 기자와 가깝게 지낸 것으로 알고 있다”면서 “이번 사태에 휘말려서 서로가 힘들어진 것을 이야기한 것 같다”고 말했다. 또 다른 기자는 “유서에서 실명으로 언급된 기자들은 심적인 고통이 클 것”이라며 “두고두고 아픔으로 남을 것”이라고 했다.

최 경위는 ‘언론인들에게’로 시작하는 유서 말미에 “훌륭하신 분들이 국민들의 알권리를 위해 생활하시죠. 저널리즘! 이것이 언론인들의 존재하는 이유입니다. 부디. 잃어버린 저널리즘을 찾아 주시기 바랍니다”고 썼다.

최 경위의 생전 마지막 메시지는 비선실세와 측근 세력의 국정개입 여부라는 본질에서 비껴나 문건 유출 등 곁가지만 보도하는 언론에 대해 분발을 촉구한 것으로 해석된다.

지난달 28일 세계일보의 ‘정윤회 국정개입 의혹’ 문건 보도 이후 여러 매체가 후속 보도를 통해 진실을 향한 ‘퍼즐 맞추기’를 이어갔다. 보수·진보 언론을 막론하고 ‘비선실세 국정농단 의혹’ 규명과 청와대의 쇄신을 주문했다. 그러나 검찰 수사가 본격화되면서 언론 보도는 비선개입 실체보다 문건 유출로 무게중심을 옮겼다.

최진봉 성공회대 신문방송학과 교수는 “보수언론의 경우 정권과의 관계 때문에 비판이 선을 넘지 않는다”며 “결국 ‘찌라시’ ‘국기문란’이라는 가이드라인대로 몰고 가고 있다. 본질은 ‘유출’이 아니라 국정 농단 비선실세를 밝혀내는 것”이라고 말했다.

▲이재만 청와대 총무비서관이 정윤회씨 국정개입 의혹 사건의 고소인 자격으로 검찰에 출석해 조사를 마친 지난 14일 오후 서울 서초구 중앙지방검찰청을 나서던 중 취재진의 질문에 답변을 하고 있다. (뉴시스)

정석구 한겨레 편집인도 최 경위의 유서에 대해 “저널리즘의 기본 원칙을 강조한 것 같다”며 “이렇게 큰 사건이 나면 언론은 한쪽의 프레임으로 많이 몰고 가는데, 그런 것에 대한 불만을 이야기한 것 같다. 팩트에 기반해 보도하고, 정권의 의도에 왜곡되지 않길 바랐을 것”이라고 밝혔다.

피상적인 보도를 뛰어넘어 심층보도로 나아가야 한다는 지적도 나왔다. 이규연 중앙일보 논설위원은 “겉의 현상만을 쫓아갈 뿐 현상 밑의 맥락이나 원인·결과는 보지 않는 언론의 고질적인 문제점이 나타난 것”이라며 “이번 사안이 발생한 후 흘러나온 무수한 의혹에 대해 진지하고 심층적으로 파고들지 않았고, 어떤 방향으로 다뤄야 할지 몰라 우왕좌왕한 측면이 있다”고 지적했다.

그러나 ‘대안 없는 비판’은 언론 발전에 도움이 되지 않는다는 의견도 있었다. 또 다른 종합일간지 논설위원은 “나도 한국의 ‘떼거리 저널리즘’을 항상 비판하지만 이것은 정도(正道)의 문제이며, 이를 정확하게 판단하기에 지금은 너무나 많은 부분들이 베일에 가려져 있다”며 “현실을 모르고 언론만 문제 있다고 하는 것은 무책임하다. 자신이 현장 기자라면, 부장이라면, 편집·보도국장이라면 다른 길이 있었을지 보다 구체적인 이야기를 해야 한다”고 말했다.

- 관련기사

- - 최경위 '청와대 회유' 암시 유서…이재만 靑 비서관 소환 조사 (2014/12/15)

- - 故 최모 경위 “잃어버린 저널리즘 찾아 달라” (2014/12/14)

Copyright @2004 한국기자협회. All rights reserved.