|

||

| ▲ 최진순 한국경제신문 기자 | ||

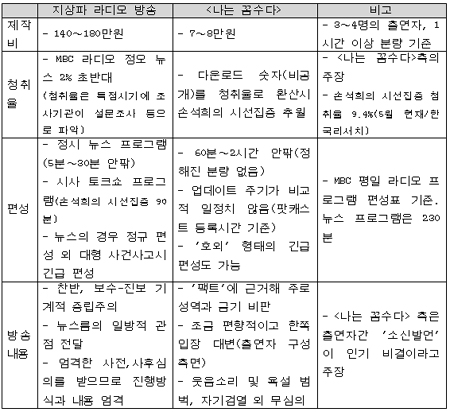

‘나는 꼼수다’ 콘텐츠는 팟캐스트(Podcast)에 등록된다. 팟캐스트란 아이폰으로 아이튠즈에 접속해서 음악이나 음성 등 오디오 파일을 다운로드 받아 두었다가 언제든 듣고 싶을 때 들을 수 있는 서비스를 말한다.

애플의 아이팟(Ipod)과 방송(Boradcasting)을 결합해 만든 신조어로 지난 2005년 옥스퍼드 영어사전에서 '라디오 방송을 디지털로 녹음해 인터넷에서 개인 오디오 플레이어로 다운받는 것'이란 뜻으로 수록된 바 있다. ‘나는 꼼수다’를 비롯 음성 파일들은 다른 모바일 기기에서도 들을 수 있고 PC에서도 마찬가지다.

객관적인 청취율 조사는 어렵지만 현재 국내 아이폰 가입자수가 약 350만명이고 안드로이드폰을 포함해 연내 스마트폰이 2,000만대 가량 보급된다는 것을 감안할 때 상당한 이용자가 ‘나는 꼼수다’와 접점을 갖고 있는 것으로 보인다.

이런 분위기에 ‘나는 꼼수다’를 둘러싼 팽팽한 논란이 일어나고 있다. "전통매체를 대신해 금기와 성역을 향하는 비평", "정치 현실이 빚은 난감한 사설(私設) 방송" 등 의견도 천차만별이다.

그런데 ‘나는 꼼수다’는 우리가 알고 있던 '방송'은 아니다. 방송법에서는 방송 프로그램을 기획, 편성 또는 제작하여 이를 공중에게 전기통신설비로 송신하는 것을 '방송'이라고 한다.

불특정 다수인 공중에게 배포하는 행위가 아닌 특정 디바이스에 특정 가입자를 대상으로 선택적 다운로드가 이뤄지는 제한적 서비스인 ‘나는 꼼수다’는 일단 현행 법에서 자리할 곳이 없다.

기존 방송과 다르게 이용자가 원하는 프로그램을 아무 때나 들을 수 있어 맞춤형 개인 미디어를 대표하며 '미친 존재감'을 보여주는 ‘나는 꼼수다’는 2000년대 초반에 등장했던 인터넷개인방송, 블로그 같은 1인 미디어를 경험한 이용자에게는 사실 낯선 것은 아니다.

|

||

트위터, 페이스북에서 '콘텐츠'를 퍼뜨리고 의견을 교환해 본 이용자 역시 ‘나는 꼼수다’를 '진보한' 서비스로 평가하는 것은 아니다. 또 신문, TV 등 전통적인 콘텐츠 생산자 역시 웹캐스트나 팝캐스트로 이미 콘텐츠를 제공하고 있어 색다른 시도도 아니다.

그럼에도 ‘나는 꼼수다’가 각광을 받는 것은 첫째, 시기가 좋았다. 인기를 끄는 미디어 서비스는 동시대의 사람들이 원하는 것을 짚고 제때에 맞춰 제공해야 하는 데 ‘나는 꼼수다’가 그랬다.

개인용 디바이스인 스마트폰의 폭발적인 보급 시기와 동선을 같이 하는 것도 거들었다. 하지만 전통매체는 콘텐츠 생산과정이 아직 아날로그적인 부분이 많아 대체로 속도가 더디다.

둘째, 새로운 콘텐츠 유통 방식으로 파급 효과가 월등히 높다. 지상파방송 프로그램은 전파나 케이블망에 의존한다. 신문은 각 지국에서 보급한다. 전통매체도 인터넷이나 모바일 서비스는 하지만 포털 같은 재매개 플랫폼에 맡기거나 오랜 관행에 따라 서비스하기 일쑤다.

반면 ‘나는 꼼수다’는 이용자가 스스로 찾고 공유하는 모델이다. 따라서 '자가발전'이 필요하지 않다. 이렇게 하는 데도 ‘나는 꼼수다’를 좋아하는 사람들이 늘고 있다. ‘나는 꼼수다’를 들어 본 사람들끼리 도와서다. 그들은 콘텐츠 수신자-소비자가 아니라 송신자-(메시지)발화자다.

셋째, 사람들이 원하는 내용을 전달한다. 전통매체는 콘텐츠 이용자의 니즈를 파악하는 것보다는 공급자 관점에서 결론 내리는 경우가 더 많다. 독자와 시청자가 진정으로 바라는 것이 무엇인지 제대로 된 '조사'를 해 온 언론사는 거의 없다.

인터넷의 등장 이후 왕성하고 상호적인 평판은 저널리즘의 신뢰도에 금이 가게 했다. ‘나는 꼼수다’는 전통매체의 그 균열 지점을 파고 들었다. ‘나는 꼼수다’ 탄생과 인기는 분명한 사회적 동기가 있다지만 출연자들끼리 마구 떠 들어도 이용자가 공감할 콘텐츠가 그득하다.

이에 대해 ‘나는 꼼수다’의 리더격인 딴지일보의 김어준 총수는 "하고 싶은 이야기를 하는 방송"이라고 정의한다. 시청률에 목을 매단 채 일희일비하고 광고주에 얽매인 전통매체와는 기본적으로 '애티튜드(atitude, 태도)'가 다르다는 것이다.

또 김 총수는 "‘나는 꼼수다’로 덕을 볼 생각을 아예 하지 않는다"고 잘라 말했다. 악전고투하며 뉴스나 드라마, 시사교양 프로그램을 만들고 있는 전통매체 종사자에겐 억울한 노릇이지만 해바라기성 언론인을 향한 일침에 해당한다.

인기가 하늘을 찌르는 만큼 냉랭한 반응도 적지 않다. ‘나는 꼼수다’는 선술집에서나 나눌 법한 이야기들을 방송이라는 형식으로 둔갑한 사이비 방송이라는 지적이 그것이다. 복잡한 정치 현실 탓에 어부지리 성과를 거둔다는 분석도 있다.

어쨌든 ‘나는 꼼수다’는 현재진행형이다. 매회 아슬아슬한 정치(인) 이야기를 쏟아내며 신문, TV의 시사 분야 콘텐츠와 경쟁 아닌 경쟁을 즐기고 있다. 물론 뉴스의 문법, 뉴스룸의 지향점, 권력과 광고주와의 커뮤니케이션 등 전통매체가 유지해 온 것과 ‘나는 꼼수다’는 현격한 거리를 두고 있다.

이 차이를 그저 인정하고 외면하면 그 뿐일까? ‘나는 꼼수다’가 오롯이 묻고 있는 시절이다.

Copyright @2004 한국기자협회. All rights reserved.