언론계에서도 갈등과 논란이 끊이지 않는 직장 내 괴롭힘에 관해서도 물었다. ‘최근 1년 이내 직장 내 괴롭힘을 경험한 적이 있나’라는 물음에 12.1%의 응답자가 그렇다고 답했다. 특히 전라권에선 그 비율이 24.0%로 평균의 2배에 달했다. 다음은 강원(17.9%), 서울(12.0%) 순이었고, 충청권(8.6%), 경상권(7.7%), 경기/인천(7.5%), 제주(5.6%)는 10% 미만이었다.

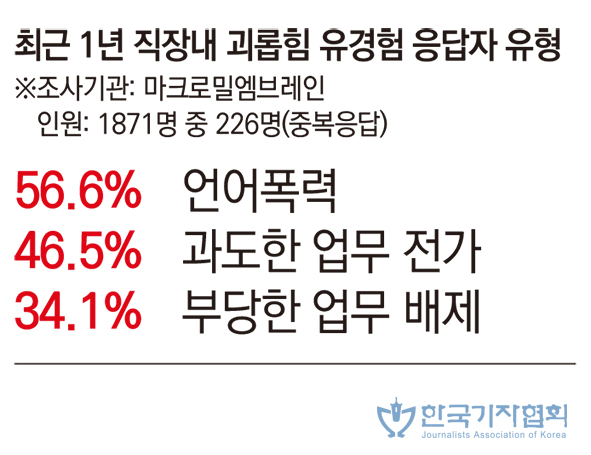

괴롭힘을 경험했다는 226명의 응답자에게 괴롭힘 유형(중복응답)을 추가로 물었다. 전체 평균으로는 언어폭력이 56.6%로 1순위였고, 과도한 업무 전가(46.5%), 부당한 업무 배제(34.1%). 사생활 침해(17.3%), 집단 따돌림(15.0%), 개인적인 일 요구(11.9%) 순으로 많았다.

다만 성별에 따른 양상은 조금 달랐다. 여성 기자들은 언어폭력이 65.1%로 특히 많고 그다음 과도한 업무 전가(43.1%)로 이어졌는데, 남성 기자들은 과도한 업무 전가 49.1%, 언어 폭력 48.3%로 사실상 차이가 없었다.

괴롭힘 상황을 누구에게 알렸는지도 물었다. 가장 많은 응답자(53.1%)가 동료 기자를 꼽았다. ‘아무에게도 알리지 않았다’는 응답자도 30.1%였다. 특히 남성(37.1%)과 여성(22.0%)의 차이가 컸다. 동료 기자에게 알렸다는 답변도 남성 기자(44.8%)와 여성 기자(62.4%)가 큰 차이를 보였다.

누구에게라도 알렸을 때 이후 회사나 조직의 대응이 적절했는지 물었더니 그렇다(다소 적절)는 응답은 8.2%에 불과했다. 적절하지 않았다(별로+전혀)는 답변은 41.8%였는데 그보다 대응이 없었다는 답변이 50.0%로 더 많았다.

기자 10명 중 1명(11.4%)은 최근 1년 이내 사이버 불링(온라인 괴롭힘)을 경험한 것으로도 나타났다.

온라인 괴롭힘을 경험한 214명을 대상으로 발생 경로(중복응답)를 추가로 물었더니 기사 댓글이 82.7%로 가장 많았고, 이메일(56.5%)도 절반이 넘었다. 구체적인 괴롭힘 형태(중복응답)는 인신공격(84.1%)과 욕설(72.4%)이 압도적으로 많았다. 다만 성별에 따른 차이는 있었는데 여성 기자들의 경우 인신공격(85.1%), 욕설(77.0%)에 이어 많은 유형이 성희롱(43.7%)이었던 반면 남성 기자들이 성희롱을 경험했다는 응답은 4.0%로 여성 기자의 10분의 1도 안 됐다.

소속 언론사가 괴롭힘 피해에 적절한 대응을 했느냐는 물음에 그렇다는 응답은 8.8%에 그쳤다. 적절하지 않다는 답변은 29.9%였고, 가장 많은 답변은 ‘대응 없었음’(61.2%)이 차지했다.

괴롭힘이 발생했을 때 가장 필요한 지원(중복응답)으로는 법률 지원(72.5%)이 1순위에 꼽혔다. 이어 심리 상담(39.7%), 게시물 등 삭제 대응(31.0%), 익명 신고 채널(24.3%) 순이었다.

관련해 한국기자협회가 수행해야 할 역할(중복응답)로는 법률·상담 지원 체계 구축(66.4%), 실태조사 및 공론화(52.8%), 주요 가해자(정치인 등) 공개 비판 및 대응(40.2%) 등이 꼽혔다.

어떻게 조사했나

이번 조사는 한국기자협회 창립 61주년을 맞아 정치·언론 등 현안에 대한 회원들의 생각을 듣기 위해 진행됐다. 리서치 전문 업체 마크로밀 엠브레인과 협업해 설문 웹페이지를 제작하고, 회원들에게 문자메시지로 링크를 발송해 조사에 참여하게 하는 방식이었다. 조사는 7월24일부터 31일까지 8일간 진행됐다. 조사 첫날 전국의 기자협회 회원 1만1617명에게 문자메시지를 발송했으며, 그중 1만1278건이 전송에 성공했다. 최종 응답자는 1871명으로 응답률은 16.6%이며, 1871명을 랜덤 샘플링했을 때 95% 신뢰수준에서 오차범위는 약 ±2.27%p다.

(☞전체 설문문항)

응답자의 성별은 남성 60.3%, 여성 37.9%였고, 1.7%는 성별을 선택하지 않았다.

근무 지역별로 분류해 보면 서울이 64.6%였고, 경기/인천 7.8%, 경상권 9.7%, 전라권 7.8%, 충청권 6.2%, 강원 3.0%, 제주 1.0%였다. 매체 유형별로는 전국 종합일간지 18.1%, 지역 종합일간지 20.5%, 경제일간지 14.8%, 뉴스통신사 8.5%, 서울 소재 지상파방송사 4.3%, 지역 소재 지상파방송사 7.8%, 종편/보도채널 6.8%, 경제방송사/케이블채널 1.8%, 라디오방송 1.7%, 인터넷 언론사 12.4%, 주간지/전문지 등 기타 3.4%다.

소속 부서는 정치/사회/전국부(37.2%), 경제/산업부(22.6%)가 가장 큰 비중을 차지했다.

직위별로는 평기자가 61.6%로 가장 많았고 차장/차장대우 17.1%, 부장/부장대우 12.3%, 부국장/부국장대우 4.1%, 국장/국장대우 4.0%, 기타 0.9% 순이었다. 연령대는 30대(41.6%)와 40대(24.1%)가 가장 많았다.

자신의 정치 성향이 보수라는 응답은 20.1%, 중도는 53.4%, 진보는 26.5%였으며 소속 매체 정치 성향은 각각 37.1%, 44.5%, 18.4%로 나타났다.

김고은 기자의 전체기사 보기

Copyright @2004 한국기자협회. All rights reserved.