퍼플렉시티, 언론사와 잇단 협약… "더 큰 문제는 제로클릭"

이데일리·매경·한겨레·뉴스핌 계약

저작권 문제, 광고수익 배분으로 해결

AI검색으로 '제로클릭'… 트래픽 절벽

"수익다변화, 언론-시민 관계 찾아야"

구글의 대항마로 불리는 인공지능(AI) 검색엔진 퍼플렉시티가 국내 언론사들과 저작권 협약을 맺고 있다. 퍼플렉시티가 협약 조건으로 광고 수익을 나누겠다고 약속하지만 실제로 언론사가 받을 금액은 많지 않을 전망이다. 언론사가 수익 배분을 기대하기보다 AI 검색의 보편화에 따라 이용자들이 기사 원문을 직접 읽지 않게 되는 ‘제로클릭’ 현상에 대비해야 한다는 지적이 나온다.

2월 이데일리, 매경미디어그룹에 이어 최근 한겨레와 뉴스핌이 퍼플렉시티와 미디어 파트너십 계약을 맺었다. 퍼플렉시티는 검색 답변에 이들 언론사의 기사를 우선적으로 노출해 저작권 분쟁 피하고 언론사에는 광고 수익을 나눠주는 계약이다. 언론사 홈페이지의 검색창을 퍼플렉시티와 연동할 수 있고, 직원들은 1년 동안 퍼플렉시티 유료 계정도 쓸 수 있다.

하지만 언론사가 받는 광고 수익은 제한적일 것으로 보인다. 퍼플렉시티는 연말쯤 광고를 도입할 예정인데 수익 공유는 특정 조건에서만 이뤄진다. 특정 상품 광고를 의뢰받고 언론사에서도 그 상품에 관한 기사가 있을 때만 수익을 나누는 식이다. 사용자가 여름 휴양지를 추천해 달라고 검색하면 특정 여행 상품과 함께 그 여행지에 관해 쓴 기사가 있어야 하는 것이다.

퍼플렉시티는 스포츠, 건강, 미용, 게임, 금융, 쇼핑, 여행 등 15개 항목에만 광고를 계획하고 있다. 광고를 붙일 수 없는 정치, 사회 분야에서는 수익을 배분하지 않는다. 퍼플렉시티는 두 자릿수 비율로 수익을 나누겠다고 했지만 정확한 비율은 공개되지 않았다. 더욱이 검색 시장에서 점유율은 ‘챗GPT 서치’ 등에 밀려 1%에 불과해 광고 총액이 크지 않을 것으로 보인다.

저작권 문제만 없다면 AI 기업이 언론사와 협약할 유인은 크지 않다. 지난해 10월 퍼플렉시티는 월스트리트저널과 뉴욕포스트에게 저작권 침해 소송을 당했다. 검색 결과에 링크를 표시해도 기사 내용 전체를 활용해 돈을 번다면 면책받기 어렵기 때문이다. 결국 지난해 하반기 새로 진출한 아시아에서는 초기부터 저작권 문제를 비교적 적은 돈인 광고비로 해결하려 한다고 볼 수 있다.

언론사와 협약은 퍼플렉시티의 확장전략일 수도 있다. 강정수 블루닷 AI 연구소장은 이를 ‘트로이 목마’에 비유하기도 했다. 자료 조사가 강점인 퍼플렉시티는 연구자나 애널리스트, 언론인 등이 주요 사용층인데 협약 언론사에 유료 계정을 경험시켜 줘 이후에도 계속 사용하게 한다는 것이다. 강 소장은 언론사가 얻을 이익보다 구독료로 낼 돈이 클 수 있다고 지적했다.

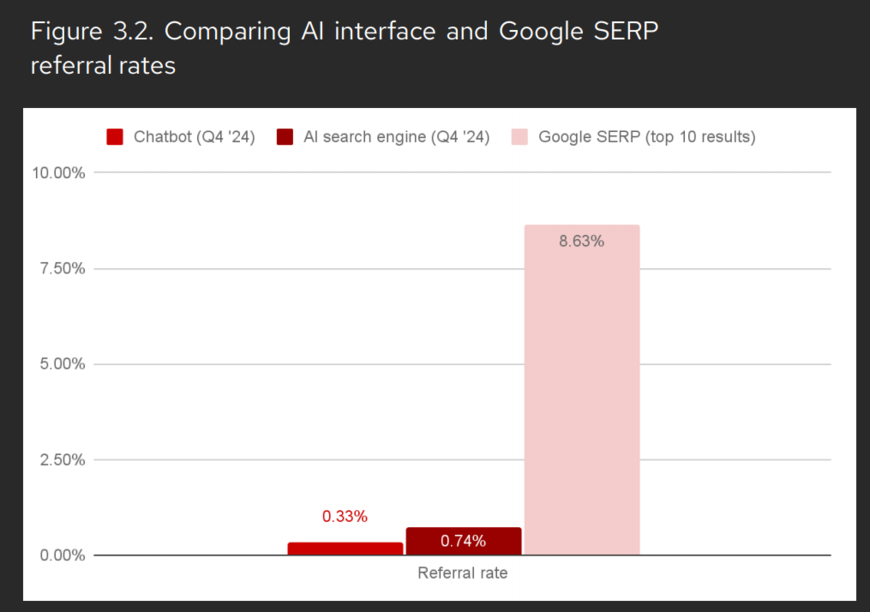

전문가들은 눈앞의 작은 이익보다 ‘제로클릭’(Zero-Click)에 대비해야 한다고 조언한다. AI 검색은 답변을 일목요연하게 정리해줘서 사용자가 굳이 출처를 열어볼 필요가 없다. 저작권을 옹호하는 AI 기업 톨빗(TollBit)이 2월 내놓은 보고서를 보면 AI 검색으로 나온 링크를 클릭할 비율은 0.74%였다. 구글 검색 상위 10개 링크를 열어보는 평균 비율 8.63%의 10분의 1에 불과했다.

지난해 10월에는 컨설팅 회사 베인앤컴퍼니가 AI 검색으로 웹사이트 유입량이 최대 25% 줄었다고 발표했다. 미국 현지시각 7일 에디 큐 애플 부사장이 “구글 검색이 AI 검색에 시장을 뺏기고 있다”고 말하자 구글 모회사 알파벳의 주가가 하루 만에 7.51% 급락하기도 했다. 애플이 아이폰에 검색엔진으로 탑재한 구글을 다른 것으로 바꿀 수 있다는 신호로 읽힌 것이다.

강정수 소장은 “제로클릭에 대한 연구는 이미 많이 이뤄졌고, 어느 정도 규명됐다”며 “AI 검색이 언론사를 독자와 연결해주지 않고, 기존 트래픽마저 유튜브로 옮겨가는 시대에 언론사가 어떻게 살아남을지 고민해야 한다”고 말했다. 그는 “저작권료를 받는 것도 필요하지만 더 큰 문제를 못 보고 거기에만 매달린다면 한가로운 다툼이 될 수 있다”고 짚었다.

이성규 미디어스피어 대표는 “지금까지의 트래픽 감속 폭은 견딜 만했지만 AI 검색이 대중화하면 많게는 30~40%까지 줄 것”이라며 “누구도 뚜렷한 대안은 없겠지만 광고에만 의존해온 수익원을 다변화하지 않고서는 문제를 풀 수 없다”고 말했다. AI 검색의 접근이 막히는 유료 콘텐츠를 포함해 옥외광고든 지역사회와 연계한 사업이든 뭐든 해야 한다는 것이다.

퍼플렉시티와 협약이 언론사의 기술력 향상에 도움이 될지도 미지수다. 언론사는 퍼플렉시티에 접근권한이 있는 API를 받지만 이를 기술지원이라고 보기는 어렵다. 활용법이 마땅하지 않다면 퍼플렉시티와 연동된 검색 화면을 언론사 홈페이지에 심는 것에 그칠 수 있다. AI 기술을 스스로 개발하려는 언론사들은 기자협회보에 퍼플렉시티와 협약할 계획이 없다고 답했다.

이 대표는 근본적으로 언론사가 AI 검색이 끊어놓을 시민과의 관계를 키워나가야 한다고 주장한다. 이 대표는 “언론이 일방적으로 정보를 전달하는 데 머물러서는 안 된다”며 “스스로 사람을 불러 모으고 유지하는 플랫폼이 돼야 한다”고 말했다. 일방적 정보 제공은 AI 검색으로 완벽히 대체될 수 있지만 시민과의 관계는 언론사의 정체성이자 핵심 자산이기 때문이다.

박성동 기자의 전체기사 보기

Copyright @2004 한국기자협회. All rights reserved.