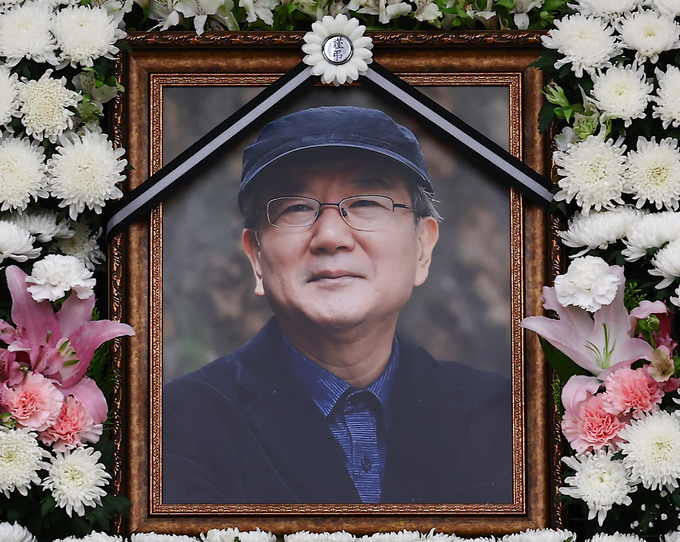

작가이자 언론인, 사회운동가인 홍세화 장발장 은행장이 4월18일 별세했다. 향년 77세. 한겨레신문 최우성 대표의 추도사를 싣는다.

홍세화 선배

사흘 동안 빈소를 지켰는데, 추모제가 열린 어제저녁엔 특히 아주 많은 분들이 선배를 떠나보내는 슬픔을 함께 나눴습니다. 선배의 오랜 후배라고 자신을 소개하신 한 분께서 제게 이런 이야기를 하시더군요. “세화 형이 생전에 이런 대접받는 모습을 본 적이 없네요.” 한국 사회의 힘들고 낮은 자리 곳곳만 마다하지 않고 찾아다니시며 진보의 복음을 전한 영원한 아웃사이더의 삶을 다시 떠올리게 만들더군요.

선배,

20여 년간의 이방인 생활을 마치고 한국에 영구 귀국한 몇 달 뒤, 한 라디오 프로그램에서 “한국 사회에 적응은 좀 되셨나요?”란 질문을 받고 이렇게 대답하셨다죠. “왜 적응해야 되죠?” 한국에서 찾은 일터 한겨레신문사에서도 아웃사이더의 삶은 계속됐습니다. 누구보다 한겨레를 사랑했지만, 사랑의 결과가 때로는 선배에겐 상처와 아픔으로 다가가기도 했음을 선배를 기억하는 후배들 역시 잘 알고 있습니다. 선배의 매서운 비판을 오롯이 받아내기엔 한겨레와 한겨레 구성원의 품이 크지 못했나 봅니다. 어쩌면 이런 상처들이 먼 훗날 육체를 병들게 만든 작은 씨앗이 되지 않았나 하는 생각에 며칠 동안 괴로웠습니다.

매서운 질책만큼이나 선배께서는 누구보다 무한한 사랑을 한겨레에 베풀어주신 분이었습니다. 전국 방방곡곡을 다니실 때마다 늘 가슴 속엔 한겨레 구독신청서를 품고 다니실 정도였죠. 선배를 아는 많은 분들이 ‘한겨레 영업사원 1호’로 기억하는 이유입니다. 지난해 말 녹색병원 병실을 찾아뵈었던 날의 기억이 생생합니다. 병상에 걸터앉은 선배는 한겨레가 좀 더 치열하고 한 발짝 더 나아가지 못함을 내내 나무라면서도, 논조가 마음에 들지 않는다며 욕설을 퍼붓고 절독하는 세태에 대해선 온몸의 에너지를 끌어 모아 우려를 나타내셨죠. ‘시민성’이 사라지고 그 자리에 소비자와 고객만 덩그러니 자리 잡은 한국 사회의 앙상한 몰골을 본다며 씁쓸해하셨습니다. 두 평 남짓 병실은 어느새 강연장으로 변해 있었고, 유난히 나지막했던 그날의 음성은 지금도 잊을 수 없습니다. 암과 투쟁하는 선배를 위로하러 찾은 자리였지만 정작 위로받은 건 저희였습니다. 지난해 입사해 갓 수습기자 딱지를 뗀 막내 기자가 찾아뵈니 아이처럼 좋아하셨다는 이야기도 며칠 뒤 전해 들었습니다. 그만큼 한겨레에 애정이 깊으셨다는 뜻이겠죠.

홍 선배

올 초 일산 자택으로 찾아뵙고 돌아서는 저희를 향해 “나만큼 한겨레를 따끔하게 비판하는 사람이 또 있느냐, 건강하게 돌아와 다시 한겨레에 칼럼을 쓰지요”라고 수줍게 웃으시더니, 그 약속을 영영 지키지 않고 떠나셔 너무 야속합니다.

일주일 전쯤, 병상에서 마지막 인터뷰를 끝내고 한겨레 후배기자들이 떠난 뒤, 의식이 혼미한데도 중얼거리듯 혼잣말을 하셨노라 전해 들었습니다. “아, 이제 숙제가 하나 끝났구나. 이제 가족만 보면 되겠다.” 한겨레에 남기고 싶은 이야기가 선배께 얼마나 소중했는지 다시 한 번 되새겨봅니다. 그날 인터뷰를 마치고 병세는 손쓸 수 없을 정도로 나빠졌다죠. 나흘 뒤 결국 선배는 저희 곁을 떠나셨습니다. “한겨레는 앞으로 어떤 언론이 돼야 할까요?”란 물음에 “알잖아요”란 외마디를 남기셨습니다. 선배가 남긴 화두를 붙잡고 후배들은 더욱 고민하고 노력하겠습니다. 방향을 잃고 헤매거나 힘들고 지칠 때마다 나지막하지만 결기에 찬 선배의 중저음 목소리와 부드럽지만 반짝반짝하는 선배의 눈빛을 떠올리며 힘을 얻겠습니다.

홍 선배,

고통 없는 세상에서 항상 후배들을 나무라시고 응원해주시길 빌게요. 가끔 ‘지금도 마로니에는~’ 구절의 애창곡도 읊조리시고 좋아하는 당구도 치시면서 편히 쉬세요.

고결한 자유인 홍세화와 함께 할 수 있어 행복했습니다.

고결한 자유인 홍세화를 영원히 기억할 수 있어 행복합니다.

감사합니다.

Copyright @2004 한국기자협회. All rights reserved.