▲지난 18일 한국언론진흥재단 주최로 서울 중구 한국프레스센터에서 ‘출입처 제도와 취재 관행’ 간담회가 열렸다.

“한국 언론의 비극이 여기 있는 것 같다. 기자는 엄청 많은데 한 매체의 기자가 많은 게 아니라 매체들이 많고, 각 매체의 기자는 적다. 그러니 120명이 넘는 국토교통부 출입 기자들이 부동산 기사만 쓰고, 교통이나 항공 기사 쓰는 기자는 극히 드물다. 출입처마다 보도되지 않는 영역이 있다.”

한 국토교통부 출입 기자가 밝힌 출입처 중심 취재 관행의 단면이다. 출입처 취재 관행 개선에 대한 목소리가 높아지고 있지만, 여전히 기자 대부분은 출입처를 통해 매일 수많은 뉴스를 보도하고 있는 상황이다. 박재영 고려대 교수, 허만섭 국민대 교수, 안수찬 전 한겨레 기자는 종합일간지, 지상파 방송사, 통신사, 경제지 기자 6명의 출입처 일과를 바탕으로 한 심층 인터뷰와 가디언, 로이터, 뉴욕타임스, 아사히신문 등 해외 매체 기자와의 심층 인터뷰 등을 진행해 '언론사 출입처 제도와 취재 관행 연구' 보고서를 펴냈다.

지난 18일 한국언론진흥재단 주최로 서울 중구 한국프레스센터에서 열린 ‘출입처 제도와 취재 관행’ 간담회에서 연구진은 “출입처 중심 취재 관행 문제는 뉴스 품질 혁신 차원에서 접근해야 할 필요가 있다”며 “출입처 기자들이 대동소이한 기사를 쏟아내는 ‘뉴스 홍수’ 현상과 출입처 외의 다른 어떤 사안은 전혀 보도되지 않는 ‘뉴스 사막’ 현상이 발생하고 있다”고 설명했다.

“가디언의 교육 스페셜 리포터는 교육부에서 특별한 발표가 있는 경우, 아마도 일주일에 한번 정도 그곳을 갈 것이다. 대신 많은 시간을 교사, 부모, 학생들과 이야기하면서 보낸다.”(존 헨리 가디언 기자), “한국 와서 가장 놀란 게 보도자료다. 보도자료 원고가 기사 형식으로 나온다. 심지어 어떤 기자는 보도자료를 ‘복붙’해서 기사를 쓴다. 그게 기자인가.”(카미야 타케시 아사히신문 기자)

해외 매체 기자, 한국 언론사 기자 간 출입처 취재에 대한 인식은 상이했다. 해외 언론인들은 기관의 발표나 보도자료는 기사가 아니라고 봤다. 반면 한국 기자의 경우 보도자료에서 벗어나 다양한 취재원, 현장에서 기사를 발굴하지 못하는 이유를 묻자 “몸이 하나니까, 시간이 없으니까”라고 답한 것으로 나타났다. 연구진은 “포털의 조회수를 중심으로 기사 경쟁이 벌어지는 상황에서 다른 언론이 주목하는 이슈를 자신들만 외면할 수는 없고, 자연스레 보도자료에 기대어 이른바 발표 기사를 쓰는 것에 길들여 진다는 것”이라고 밝혔다.

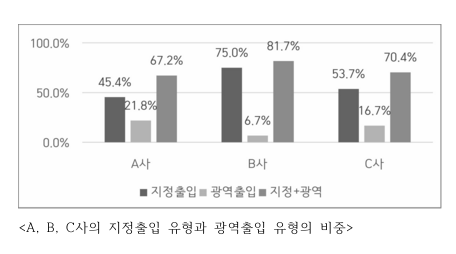

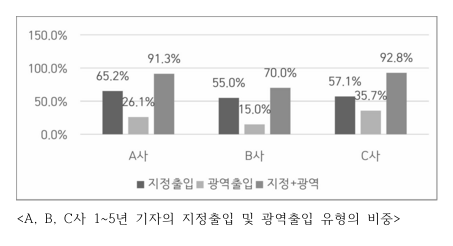

한국 언론사와 해외 매체의 출입처 인력 운용 방식도 달랐다. 연구진이 국내 주요 언론사 3곳의 취재 기자 출입처 배치 현황을 조사한 결과, 가용한 모든 인력을 출입처에 배치하는 경향이 강하게 나타났다. A 종합일간지, B 경제일간지, C 지상파 방송사의 취재 기자 수는 각각 157명, 141명, 161명이었다. 이중 출입처에 배정된 기자 비중은 A사 67.2%, B사 81.7%, C사 70.4%를 차지했고, 1~5년 차 기자 비율은 A사 91.3%, B사 70%, C사 92.8%에 달했다.

해외 언론의 경우 가디언은 에디터, 디자이너 등을 제외한 취재 기자가 대략 250~300명이었고, 이중 30~50명 정도만 한국식의 ‘출입처 기자’로 배치했다. 뉴욕타임스는 기자 규모가 1500명 정도이고, 출입처 기자는 백악관, 국방부, 대법원 정도만 배정돼 있다. 나머지는 ‘담당 기자’ 개념으로 사실상 분야별 전문 기자의 역할을 하고 있다. 아사히신문의 경우 신입 기자는 선발과 동시에 지역으로 발령받아 5년간 그 지역의 모든 사안을 다룬 이후에야 본사 특정 부서의 출입 기자 생활을 시작한다. 또 부서마다 정해진 출입처 없이 자유롭게 취재하는 ‘유군’ 기자를 배치하고 있는데 아사히 기자 인력의 약 10%를 차지한다.

연구진은 “해외 언론의 기자 규모는 한국 주류 언론의 3~10배 정도다. 그만큼 인력에 여유가 있으니 개별 기자에게 할당되는 기사 생산량이 적다고 이해할 수도 있지만, 단순히 인력 규모의 차이가 아닌 ‘어떤 뉴스를 보도해야 하는지’에 대한 관점의 차이로 보는 것이 타당해 보인다”며 △출입처 의존하는 뉴스룸 집단의식 개선 △통신사 기사 기반 심층 취재 강화 △보도자료 기사화 전담 인력 운용 △기자 인력 10%에만 출입처 부여 △입사 후 3년 기획취재 전담 등의 대안을 제시했다.

이날 간담회에서 박재영 교수는 출입처에 밀착하며 내부 제보자를 통해 얻은 결정적 고발, 특종이 좋은 기사라고 생각하는 개념부터 달라져야 한다고 설명했다. 그는 “국내 출입처 문화는 언론사가 적은 취재 기자 수를 효율적으로 운영할 수 있게 만들어놓은 관행이라고 볼 수 있다. 그렇게 되면서 ‘뉴스란 무엇인가’에 대해 오해가 생겼다”며 “예를 들어 하나의 사건이 터지면 국내 기자들은 기관으로 가는데 해외 기자들은 시민에게 달려간다. 아주 근본적인 문제이고, 실제로 기사 내용에서 차이가 나타난다”고 말했다.

이날 간담회에선 독창성, 심층성 있는 기사를 써도 합당한 보상이 돌아오지 못하는 한국 언론 생태계 문제, 낙종에 대한 두려움이 큰 뉴스룸 분위기 등으로 인해 출입처를 놓을 수 없다는 현업 언론인들의 토로도 나왔다. 또 기자 개인이 출입처 취재 관행을 혁신할 수 없으며, 의사 결정권자들의 리더십이 필요하다는 제언이 나왔다.

안수찬 전 기자는 한국 언론사가 출입처 관행 개선이 특히 어렵다고 느끼는 이유에 대해 “기자들이 출입처에서 특종을 보도해 그곳에서 인정받는 방식으로 기자 생활을 했기 때문”이라고 말했다. 그는 “현장과 시민에 들어가서 독자의 반응을 얻는 기자 생활을 한 적이 없어 자신에게 출입처 없이 주니어 기자들을 가르치라는 과제가 생기면 할 수 있는 요령이 없다. 유일한 노하우는 ‘뻗치기’ 밖에 없을 것”이라며 “그래서 40~50대 중간 리더십이 매우 중요하다. 누군가는 다른 길을 갈 생각을 해야 하고, 이 방향을 틀 사람들이 좀 더 많아져야 한다”고 말했다.

박지은 기자 jeeniep@journalist.or.kr

Copyright @2004 한국기자협회. All rights reserved.