하루가 다르게 변화하는 미디어 환경에서 국내 언론사들은 본질적인 혁신을 요구받고 있다. ‘디지털 퍼스트’라는 당면 과제를 수행하기 위해 수많은 전략을 짜고, 그 중 일부가 성과를 내기도 하지만 근본적인 대안이 될 수 없어서다. 제대로 된 통합CMS부터 구축하자는 주장은 그래서 힘을 얻는다. 어느새 인가 통합CMS 구축은 혁신을 위한 기본적이고도 필수불가결한 요소가 됐다.

다수의 언론사들은 통합CMS 구축에 관심을 보이고 있지만 새로운 시스템이 얼마만큼의 혁신을 담보할 지 예측하기 어렵다고 말한다. 그렇다면 통합CMS를 구축하고 있는 언론사들은 새 시스템이 어떤 도움을 줄 수 있다고 보고 있을까. 본보는 세계일보의 ‘큐브’, 파이낸셜뉴스의 ‘Nice-FN’, 한겨레의 ‘하니허브’를 살펴보고, 각 언론사의 전략이 어떤 변화를 만들어 낼 수 있을지 정리해 봤다.

▲언론사들은 통합CMS 구축으로 기사 작성이 편리해지고 그동안 구현하기 힘들었던 다양한 디지털 콘텐츠를 제작할 수 있다고 보고 있다. 사진은 세계일보 디지털편집부 기자들이 통합CMS ‘큐브’를 실행하고 있는 모습.

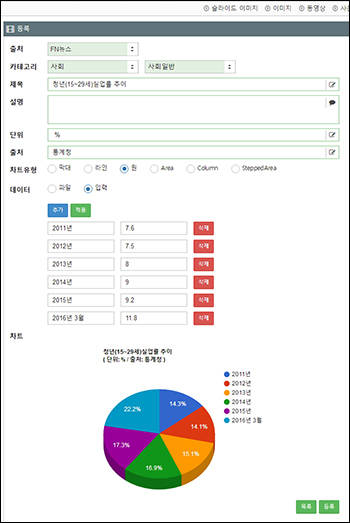

기사 작성 또한 이전보다 편리해진다. 그동안 온·오프라인 에디터, 편집조판프로그램, DB가 각각 다른 집 살림을 하는 모양이었다면 새로운 시스템은 이들을 통합해 사용자들이 한 시스템 안에서 다양한 작업을 할 수 있도록 만들어준다. 또 기본적으로 웹 베이스이기 때문에 PC뿐만 아니라 모바일에서도 기사 작성·수정 및 전송이 가능하다. 파이낸셜뉴스 한 기자는 “해외에 출장을 간 기자가 노트북이 망가져 스마트폰으로 기사 작성을 한 적이 있다”며 “통합CMS에 대한 논란이 있기는 하지만 그런 부분에서 편리한 측면이 분명히 있다”고 말했다.

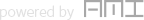

▲파이낸셜뉴스 ‘Nice-FN’을 활용한 그래프 작성 과정.

다양한 시각 자료를 활용한 뉴스는 다른 언론사와 차별화를 꾀할 수 있다는 점에서 더욱 중요하다. 특히 동영상을 쉽고 빠르게 붙일 수 있어 동영상 서비스가 대두되고 있는 SNS 등에서도 강점을 발휘할 수 있을 것으로 전문가들은 보고 있다.

통합CMS는 독자가 좋아할 만한 기사를 쓰게끔 유도하기도 한다. 세계일보의 경우 기사 트래픽이 개인별, 부서별로 뜨고 ‘댓글 많은 기사’ 등도 확인할 수 있게 통합CMS를 설계하고 있고, 한겨레도 ‘많이 본 기사’ ‘많이 공유한 기사’ 등을 홈에서 확인할 수 있도록 시스템을 만들고 있다. 파이낸셜뉴스 역시 여러 방식의 클릭 수를 집계하고 있는데, 특히 모바일과 PC 중 어느 기기에서 해당 기사로 유입하는지, 유입된 페이지 주소는 어디인지 등을 제공해 기자들이 이를 인식하도록 하고 있다.

▲한겨레 ‘하니허브’의 뉴스룸 화면.

궁극적으로는 조직을 유연하게 만들어 생존 가능성을 높인다는 전략도 가능해진다. 한겨레가 통합CMS 구축을 위해 최초에 공언했던 ‘1인 취재·편집·조판 시스템’은 결국 인력을 줄여도 비슷한 질의 콘텐츠를 제작할 수 있다는 말이기 때문이다. 한겨레 한 기자는 “급변하는 미디어 환경에 맞춰 조직의 확대, 축소, 개편이 용이해지는 것”이라며 “불필요한 낭비를 막아 생산성이 증가될 수 있다”고 말했다.

------------------------------------------------------------------------------------------------

▲한겨레 노조는 지난 1월 ‘진보언론’을 통해 통합CMS 개발에 대한 문제를 제기했다.

<통합CMS 문제점과 한계>

독자 분석 기능 떨어져

유지·보수 여의치 않아

조직 불만 조정도 난제

통합CMS로 바뀔 뉴스룸의 모습은 장밋빛으로 그려지곤 하지만 실제로 이를 이행하는 과정에서 언론사들은 냉혹한 현실에 부닥치기 일쑤다. 기술적, 문화적인 부분에서 문제점과 한계가 내정돼 있기 때문이다.

기술적인 측면에서 보면 애초에 언론사가 설계했던 통합CMS의 구현이 가능한가에 대해 의혹의 눈초리가 짙다. 세계일보와 한겨레의 경우 신문제작시스템만 개발해온 모 업체가 처음으로 온라인 콘텐츠 제작 시스템을 개발하고 있는데, 이에 대한 우려가 적지 않기 때문이다.

업체 관계자는 지난 1월 한겨레 노보에서 “우리가 대형 누리집을 개발해본 경험이 없다는 것 때문에 그런 우려가 나오는 것 같은데, 다음 달부터 세계일보 테스트가 이뤄지고 이행되는 걸 보면 증명이 되리라 생각한다”고 말했다. 그러나 양사의 이행 과정이 계속 늦어지면서 불신은 더욱 커지는 양상이다. 언론유관단체 한 관계자는 “해당 업체가 온·오프 통합 시스템을 출시하겠다고 예고한 지 3년이 흘렀음에도 여전히 시간이 걸리고 있다”면서 “내부 반발은 당연한 수순”이라고 말했다.

통합CMS에 탑재된 독자 분석 기능이 실제로 필요한 수준보다 한참이나 떨어진다는 지적도 많다. 한 종합일간지 디지털뉴스팀 관계자는 “차트비트나 구글 애널리틱스를 쓰는 정도인데 이 수준에서는 유의미한 정보를 얻을 수가 없다”면서 “좀 더 강화된 독자 분석 기능이 통합CMS에 들어가 있어야 한다”고 말했다.

통합CMS를 자체 개발하는 것이 아니라 외주를 주는 것에 대한 우려 섞인 시선도 있다. 급변하는 미디어 환경에 발맞추기 위해서는 그 때 그 때 필요한 기능들을 수정하고 보완해야 하는데 개발자가 상주해 있지 않으면 대응 속도가 현저히 떨어질 수밖에 없기 때문이다. 우병현 조선비즈 취재본부장은 “변화의 속도가 너무 빠르다”면서 “당장 통합CMS를 만든다고 해도 몇 년만 지나면 쓸 수 없는 낡은 기능이 생길 것”이라고 말했다.

이런 상황에서 언론사가 혁신적인 체질 개선을 통해 복스나 버즈피드 같이 IT 기업 수준의 인적, 기술적 투자를 해야 한다는 주장도 있지만 실제로 이행될 가능성은 제로에 가깝다. 다른 종합일간지 디지털뉴스팀 관계자는 “소프트웨어 중심의 조직이 돼야 하는데 언론사는 워낙 경직된 구조라 그러기가 쉽지 않다”면서 “조만간 많은 언론사가 도태될 것 같다. 시대변화에 대응하지 않는다면 어려움에 처하는 것은 자명하다”고 말했다.

무엇보다 통합CMS 구축 과정에서 가장 큰 어려움으로 꼽히는 것은 경영진과 편집국 사이에 빚어지는 갈등이다. 파이낸셜뉴스를 비롯해 통합CMS를 구축하고 있는 모든 언론사들은 크고 작은 내홍을 겪고 있을 정도로 편집국의 저항과 반발이 크다. 이봉현 한겨레 미디어전략부국장은 “내부 문화를 합의하는 게 만만치 않다”면서 “변화에는 늘 불만이 있는데 저항을 극복해 나가는 것이 필수고, 부서 간 불만을 잘 조정하는 것 또한 중요하다”고 말했다.

그러나 혁신에 대한 뚜렷한 밑그림이나 전략 없이 단순히 통합CMS 구축을 계기로 온라인 강화만을 외치는 경영진 때문에 저항이 생긴다는 주장도 있다. 종합일간지 한 기자는 “경영진은 디지털 퍼스트를 위해 통합CMS를 구축한다면서 속보를 비롯해 온라인을 강화하라고 하는데 이는 기자들의 업무만 늘리는 것”이라면서 “진정으로 디지털 퍼스트를 하려면 신문에서 벗어나 디지털을 중심으로 업무 플로우를 짜야 한다”고 말했다.

강아영 기자 sbsm@journalist.or.kr

Copyright @2004 한국기자협회. All rights reserved.