"뉴스는 공짜로 보면서 광고는 싫다구요?"…애드블로킹 골머리

소프트웨어 설치하면 광고차단

한국 69만명 사용…증가 추세

9개 신문 평균 10.6개 차단돼

네이티브 등 신유형 광고 모색

"뉴스는 공짜" 인식 전환 절실

서울의 한 금융회사에 종사하고 있는 김석준(34)씨는 매일 아침마다 지난밤 해외증시와 경제 동향을 파악하기 위해 포털을 통해 각 신문사들의 기사를 검색한다. 김씨는 그러나 매 기사마다 붙는 광고 때문에 눈살을 찌푸리기 일쑤다. 그는 “주요한 기사를 스크랩하려고 스크롤을 내리면 덕지덕지 붙은 배너광고 때문에 다른 곳으로 연결되는 일이 부지기수”라며 “한 줄짜리 기사에도 광고가 여러 개 붙어 실수로 클릭하면 바이러스가 들어와 며칠간 고생을 하기도 한다”고 하소연했다.

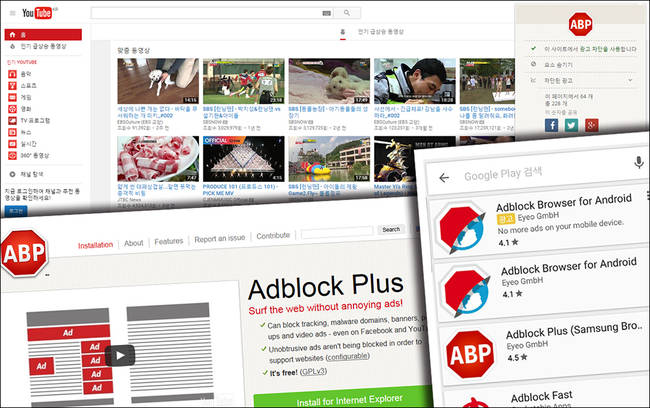

▲‘애드블록플러스’는 배너·팝업 광고뿐만 아니라 유튜브 동영상 광고도 차단한다. 아래쪽은 애드블록플러스의 웹버전과 모바일버전.

출퇴근 시간에 스마트폰을 이용해 기사를 접하는 대다수의 직장인들은 갖가지 배너광고에 익숙하다. 게임회사에서 일하고 있는 이혜연(29)씨는 “기사에 2~3개씩 붙은 광고창은 기사에 대한 신뢰뿐만 아니라 매체 이미지도 의심하게 만든다”고 지적했다. 광고를 실수로 누르면 의약품이나 성형외과 광고뿐만 아니라 성인물과 관련된 민망한 창이 떠 당황하기 일쑤다. 이씨는 “창을 닫는 엑스표시가 너무 작아 잘못 광고를 누르면 앱스토어에서 어플 다운받는 페이지로 자주 넘어가 성가실 때가 한두 번이 아니다”라고 토로했다.

온라인 광고로 골머리를 앓고 있는 수용자들이 늘면서 광고 차단 프로그램에 대한 관심이 커지고 있다. 어도비와 페이지페어가 지난해 발표한 ‘광고 차단 보고서’에 따르면 전 세계에서 ‘애드블록 플러스(Adblock Plus)’ 등의 광고 차단 소프트웨어를 쓰는 사람은 1억9800만명 규모로 전년 대비 약 41% 증가했다. 한국은 69만명 수준으로 미국, 유럽에 비해서는 이용률이 적지만, 모바일 버전의 광고 차단 프로그램이 꾸준히 개발되며 이용자가 늘 것으로 예상된다. 애드블록플러스는 웹 브라우저에 추가로 설치되는 소프트웨어로, 광고를 차단해 데이터 트래픽을 줄이는 역할을 한다. 수용자들은 골치 아픈 배너광고를 접하지 않아도 되고 브라우저의 속도도 높일 수 있다. 제일기획 정수영 디지털캠페인팀 차장은 “콘텐츠나 기사를 무료로 보면 광고는 감수해야 하지만, 최근 온라인 광고 기술이 발전하며 소비자들이 기피하는 광고가 많아져 광고 차단 프로그램이 대두되는 추세”라고 밝혔다.

수용자들은 광고차단 프로그램의 등장을 반기는 반면 언론사들은 긴장의 끈을 놓지 않고 있다. 기사 내용을 확인하기 어려울 정도로 빼곡하게 광고를 붙여 온 언론사에게는 남아 있던 산소호흡기마저 떼어야 하는 것 아닌지 걱정이다. 광고를 자동으로 차단해주는 프로그램을 설치하면 포털은 물론이고 어느 언론사 홈페이지에 들어가도 광고가 사라진다. 실제로 기자협회보가 지난 27일 애드블록 플러스로 종합일간지 9개사의 기사 페이지 광고수를 분석한 결과 평균 10.6개가 차단됐다. 가장 많은 곳은 동아일보로 29개의 광고가 떴다. 한겨레신문이 18개, 조선일보가 14개로 뒤를 이었다. 업계 관계자는 “돈을 주고 자사의 광고를 통과되게끔 하는 관행이 있기 때문에 차단 프로그램으로 걸러지지 않는 광고까지 감안하면 이보다 더 많을 것”으로 추산했다.

애드블록플러스는 유튜브 동영상 콘텐츠 앞뒤로 붙는 광고도 차단한다. 한 일간지의 기자는 “최근 사용자의 웹기록을 바탕으로 하는 리타겟팅 광고가 광고효율이 높아 언론사들도 이에 맞춰 기사를 편집하거나 동영상콘텐츠를 개발하려고 애를 쓰고 있는데, 성능이 좋은 광고 차단 프로그램이 나와 고민이 늘고 있다”고 전했다. 물론 동영상 콘텐츠에 대한 광고 차단은 현재 유튜브에서만 이뤄지고 있다. 국내 수용자의 이용률이 높은 네이버TV캐스트나 페이스북 등에는 적용되지 않고 있다. 한국언론진흥재단 김선호 연구위원은 “국내 언론사들은 포털로 유통되는 콘텐츠가 대다수라서 상대적으로 광고 차단 프로그램의 여파가 크진 않지만, 그렇다고 맘 놓고 기존의 수익 모델만 고수해선 안 된다”며 “생존을 위한 콘텐츠 차별화가 시급하다”고 설명했다.

‘광고 공해’ 알고도 못 놓는 언론사

언론사들이 무분별한 온라인 광고가 공해라는 걸 알면서도 끈을 놓지 못하는 건 수익성 때문이다. 광고 수익으로 먹고 사는 언론사에게 광고를 숨기는 프로그램은 눈엣가시이다. 실제로 외국에서는 소송까지 갈 정도로 민감한 사안으로 떠오르고 있다. 독일 주간신문 ‘디차이트’와 경제신문 ‘한델스블라트’는 애드블록플러스가 자사 수입원을 빼앗아 경쟁을 저해한다며 소송을 건 바 있다. 우리나라의 경우엔 온라인 광고 시장 규모가 작아 언론사들이 광고대행사에 맡기고 이들이 저가형 광고도 받아들이게 되면서 광고 공해가 더욱 심각하다. 업계 관계자는 “대형 포털 사이트의 배너광고의 평균 클릭률이 소수점 아래 두자리수로 떨어질 정도로 단가대비 효율이 낮아 대기업들이 기피하며 배너 광고 시장이 급격히 얼어붙었다”며 “광고대행사들이 소형 업체의 선정적 광고라도 싣게 되면서 덕지덕지 광고가 양산되고 있다”고 지적했다.

전문가들은 악순환의 고리를 끊기 위해서는 언론사가 먼저 트래픽 의존도를 줄여야 한다고 조언한다. 어뷰징에 의존할 게 아니라 수준 높은 콘텐츠를 생산해 이용자 충성도를 높이고 떠나간 광고주도 잡는 근본적인 해결책을 찾아야 한다는 것이다. 강정수 연세대 커뮤니케이션연구소 박사는 “해외 언론사들은 구글과 페이스북이 전 세계 모바일 광고 시장의 70% 이상을 차지하는 등 쏠림 현상이 두드러지는 것을 두고 위기감이 확산되며 디지털 혁신에 치중하고 있다”며 “반면 우리나라의 언론사들은 종이신문의 수익에 아직까지 의존하고 있다. 수용자들이 광고 차단 프로그램을 스스로 풀 정도로 질 좋은 디지털 콘텐츠를 내놓기 위해 시급히 골몰해야 할 때”라고 설명했다.

제일기획 정수영 디지털캠페인팀 차장은 “네이버, 다음과 같은 대형 사이트들은 광고와 관련된 가이드라인을 정해서 유저의 거부감을 최소화하기 위해 방법을 모색하고 있다. 언론사들도 자체적으로 대행사에 가이드를 제시하는 등의 방법을 모색해야 할 것”이라고 했다. 그러면서 “네이티브애드와 같이 볼거리가 많고 피로도가 적은 새로운 광고형태를 개발하거나 페이스북이나 인스타그램, 유튜브 등 SNS를 활용하든지, 일부 콘텐츠에만 제한적으로 광고를 내보내는 방식을 도입해야 한다”고 설명했다.

자체 광고 필요성 대두

일각에서는 ‘언론사에게만 채찍질을 하는 게 아니냐’ ‘근본적인 해결책이 없다’는 회의론도 나온다. 콘텐츠를 소비하면 광고가 붙는 것은 당연한 건데 언론사에게만 혹독한 잣대를 들이대고 있다는 지적이다. 한 일간지의 기자는 “외국에서는 차단 프로그램을 설치한 사용자를 상대로 아예 기사를 못 읽도록 하는 언론사들이 있을 정도로 강하게 대처하고 있다. ‘기사는 공짜’라는 인식 전환도 필요하다”고 지적했다. 또 다른 방송사의 기자도 “결국 광고 수익은 기자의 처우와도 직결되는 문제”라며 “우리나라는 미국이나 일본에 비해 콘텐츠를 무료로 본다는 인식이 팽배해 광고가 기형적으로 많다. 광고 없이 기사를 유료화 하려면 남들이 모르는 전문적인 소식을 폐쇄적으로 알려주는 시스템이 되거나 이미 알려진 소식이라도 체계적으로 정리해서 공급해주는 데이터베이스(DB) 시스템이 되지 않고는 어려운데 국내에 그게 가능한 언론사가 있겠나”고 토로했다.

언론사들은 이달부터 시작된 뉴스제휴평가위의 활동으로 클릭수가 줄어드는 등의 부담도 안고 있는 상황이다. 랭키닷컴에 따르면 뉴스평가위 활동이 시작된 이후 이달 둘째주 9개 종합일간지의 평균 방문자수와 페이지뷰는 각각 102만2984, 1094만1235으로 지난해 12월 첫째주(117만4505, 1206만9576)보다 각각 12.9%, 9.3% 하락했다. 뉴스제휴평가위는 현재 모니터링을 통해 어뷰징 등 위반 행위 발견 시 각 매체에 벌점 부여와 함께 시정요청 전달하는 방식으로 제재하고 있다. 언론사 홈페이지에 접속했을 때 광고가 기사를 가리거나 선정적인 광고가 있으면 벌점도 부가된다.

한 방송사의 기자는 “방송사나 신문사가 홈페이지에 온라인 광고를 줄이는 일은 어렵지 않지만 군소 홈페이지 광고는 주요 수익원이기 때문에 줄이기 쉽지 않다”며 “무작정 언론사들에게만 칼날을 들이댈 문제는 아니다”고 했다. 한국언론진흥재단 김선호 연구위원은 “언론사 규모에 관계없이 차별화 전략을 모색해야 한다”며 “언론사들이 ‘광고도 내 콘텐츠’라는 책임감을 가지고 대행사 없이도 광고주에게 필요한 내용을 언론사가 자체적으로 제작에 활용하는 방법을 찾아야 한다”고 조언했다.

Copyright @2004 한국기자협회. All rights reserved.