우후죽순처럼 생겼다가 존재감 없이 슬그머니 사라져

[창립 51주년 특집]언론 매체 잇단 창간 왜

올 상반기 매체 창간 이미 전년 수준

같은 기간 인터넷신문 등 504개 폐간

자본·인력 필요한데 수익모델은 없어

틈새 공략 어렵고 자극적 기사도 안통해

‘미디어 산업 위기’라는 말이 수년째 되풀이되고 있지만 눈 뜨고 나면 새로운 매체들이 독자들의 선택을 기다리고 있다. 하지만 이를 바라보는 독자들의 시선 역시 엇갈린다. 여론의 다양성을 위해 반기는 분위기도 있지만, ‘듣보잡’(듣도 보도 못한 잡놈)이란 냉소적인 시선도 만만치 않다. 기자협회보는 올해 상반기 새롭게 등록된 매체 현황을 살펴봤다.

상반기 1100개 매체 신규 등록

본보가 문화체육관광부에 요청한 ‘정기간행물 등록’ 자료에 따르면 올해 1~6월 총 1100개 매체가 신규 등록했다.

이 가운데 절반 이상이 인터넷신문(580개)이며 월간 212개, 주간 147개, 계간 62개, 격월간 51개, 연간(연 2회 포함) 22개, 일간신문 13개, 기타일간 13개 등이다.

매체 성격을 보면 총류가 477개로 가장 많았고 종합(35개), 기독교(28개), 지역지(26개), 뉴미디어(18개), 종교(15개), 생활정보(15개), 지역기타(15개), 시사·정치(11개), 경제일간(10개), 경륜·사이클(10개) 등의 순이었다.

반면 올 상반기까지 504개 매체가 폐간 신고했다. 인터넷신문이 202개로 가장 많았고 월간(144개), 주간(68개), 계간(32개), 격월간(23개), 일간(11개), 연간(10개), 격주간(4개), 기타 일간(1개) 등이 뒤이었다.

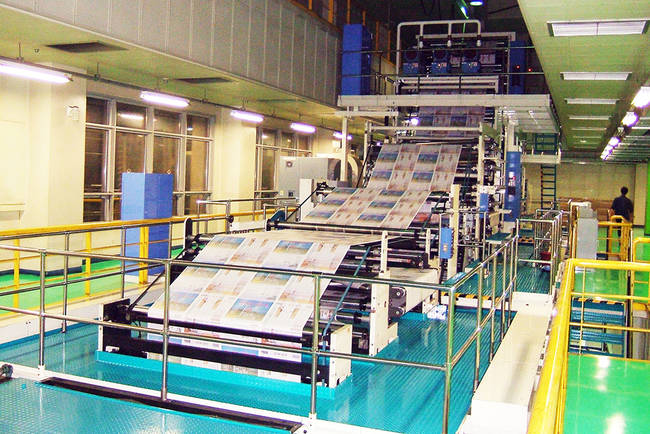

▲올해 새롭게 등록된 매체는 이미 지난해 증가수준을 뛰어넘어 ‘미디어산업 위기’라는 말을 무색케하고 있다. (조선일보 제공)

그동안 많은 매체가 신문위기 속에서도 성과를 내고 있는 경제지를 벤치마킹해 왔는데, 이 시장 역시 포화상태에 이르렀다고 판단했기 때문으로 풀이된다.

서울지역 언론 중에선 온라인 경제매체인 뉴스토마토가 지난 5월11일 종이 경제신문 ‘뉴스토마토’를 창간했다.

이 밖에 한겨레는 지난 1월 한겨레 주주 등을 위한 온라인 커뮤니티인 ‘한겨레:온’을 등록하고 서비스에 들어갔다.

매체 창간 러시 여전

정기간행물 등록은 외환위기 이후 감소 추세를 보이다가 2003년 이후 꾸준히 증가세를 보여 왔다.

특히 2005년 신문법 개정으로 일간신문의 등록요건이 완화된 데다가 인터넷신문 등록 조건이 수월해진 것도 매체 창간의 촉매제가 된 것으로 보인다.

여기에 정기간행물 등록 업무가 문화부에서 시·도로 이관돼 등록절차가 간편해진 것도 신규매체가 증가하는 데 일조했다.

매체 환경 변화에 따라 등록 건수가 급증한 인터넷신문을 제외한 나머지 매체의 등록 건수를 살펴보면 2004년 7349건에서 지난해 1만1657건으로 58.6% 증가했다.

정기간행물 등록 건수가 가파르게 상승하는데 단순히 인터넷신문 급증뿐 아니라 주간·월간지 등 인쇄매체가 뒷받침됐다는 방증이다.

지난 10년 새 미디어 패러다임이 인터넷·모바일로 급속히 전환됐음에도 종이매체 수가 증가한 이유는 ‘풀뿌리 민주주의’가 확산되면서 지역밀착형 매체가 많이 생겼기 때문으로 풀이된다.

2000년 초중반부터 ‘누구나 기자가 될 수 있다’는 기치를 내건 시민기자 제도는 지역밀착형 매체 태동의 원동력이 됐다.

여기에다 주요 매체 출신 언론인들이 기존 울타리에서 나와 새로운 매체를 창간하는 것도 쇠락하는 인쇄매체 환경 속에서 신생매체가 많이 나오는 ‘기현상’을 낳는 이유 중 하나다.

통신, 계간, 연간을 제외하고 일간지, 기타일간, 주간, 월간, 인터넷신문의 올해 상반기 신규등록 건수가 지난해 증가수준을 넘어섰다.

통신시장의 경우 진입장벽이 다른 매체에 비해 높을 뿐 아니라 지방 네트워크 구축 등 초기 투자비용이 많이 들기 때문으로 풀이된다. 반면 나머지 매체는 등록이 수월하고 초기 투자비용 역시 적게 든다는 장점을 가지고 있다. 이 때문에 인터넷신문을 중심으로 신규 매체는 계속 늘어날 것으로 전망된다.

문화체육관광부 관계자는 “등록할 때 결격 사유 중 하나인 금고이상 형을 언론과 관련한 금고 이상을 받았을 때로만 낮추는 등 진입장벽은 낮아졌다”고 말했다.

폐간 건수 증가 추세

매체 창간은 예전보다 많이 수월해졌지만 독자들의 선택을 받는 것은 그만큼 더욱 어려워졌다.

문화체육관광부에 따르면 폐간된 정기간행물 수는 2010년 940개, 2011년 1171개, 2012년 1214개, 2013년 832개, 2014년 975개, 2015년 504개(6월까지 기준)로 집계됐다.

신생매체가 많이 나오는 이유 중 하나는 등록절차가 간소화됐기 때문인데, 역으로 등록이 쉬워지면서 빛도 보지 못한 채 사장되는 매체 역시 많아졌다는 것을 뜻한다.

여기에 제호 확보가 우선이기 때문에 일단 등록하고 보자는 움직임 역시 폐간율을 높이는 이유 중 하나다.

실제 한경닷컴은 한국경제신문과 헬스 사업 등을 하기 위해 지난 6월 중순 ‘한경닷컴h’를 등록했으나 사업을 접기로 했다.

한경 관계자는 “한경닷컴이 헬스 사업을 위해 한경닷컴h를 신규 등록했지만 내부적으로 사업을 접기로 했다”고 말했다.

전자신문의 경우 지난 6월 ‘산업경제신문’을 새롭게 등록했는데 제호변경을 검토하기 위한 차원에서 미리 확보한 것이다.

이처럼 여러 이유로 등록했다가 바로 접는 경우 통계로 잡히기 않기 때문에 폐간 건수는 더욱 많을 것으로 추정된다.

문제는 우후죽순처럼 생겨난 신생 매체들이 독자적인 생존력을 지니고 있느냐는 점이다. 기존 제도권 언론에서 만든 신생 매체의 경우 생존을 위한 최소한의 토대가 마련됐지만, 단일 신생매체의 생존은 녹록지 않기 때문이다.

이런 이유 때문에 기업을 겨냥한 비판기사를 가지고 기생하려는 신생매체도 적잖다.

반면 기업들의 인식에도 큰 변화가 일고 있다. 비판기사를 막기 위해 광고로 ‘입막음’하는 시대는 끝나고 있는 것.

또 기업들이 광고보다는 협찬 쪽으로 마케팅 예산의 추를 옮기고 있는데 이럴 경우 신생 매체보다는 기존 매체에 유리할 수밖에 없다.

한 대기업 홍보 임원은 “기업 오너들의 인식도 달라져 무조건 비판성 기사를 쓴다고 과거처럼 광고를 주는 시대는 끝났다”며 “홍보팀에서 한 매체가 특정 이유로 오너를 비판하는 기사를 쓴다고 보고하면 오너 역시 이를 받아들이는 시대가 됐다”고 말했다.

신생매체 자생 토대 절실

생존 토대가 약하다보니 많은 신생 매체들이 네이버 등 포털만 바라볼 수밖에 없는 구조가 된지 오래다.

포털에 종속된 뉴스 유통시장을 감안하면 포털에서 기사 검색조차 되지 않은 신생매체의 경우 독자들의 평가나 선택을 받기 전에 사장될 가능성이 크기 때문이다. 네이버를 잡지 못하면 ‘비빌 구석을 찾기 어렵다’는 얘기가 나올 수밖에 없다.

바른 언론이 우선이고 그 다음에 독자들의 선택을 통해 이윤을 창출하는 게 순리지만 인쇄·인터넷매체가 가진 공익성과 상업성 때문에 늘 위태로운 ‘외줄타기’를 하고 있다.

지난해 신규 매체를 창간한 전직 언론인 출신 발행인은 “배너광고밖에 수익모델이 없고 단가 역시 턱없이 낮다”며 “SNS를 통해 알리는 것도 많은 자본과 인력이 필요하기 때문에 쉽지 않다”고 말했다.

이어 “더구나 시장 요소요소에 기존 매체들이 자리 잡다 보니 틈새시장을 노리는 것 역시 어렵다”며 “적잖은 신생매체들은 이런 이유 때문에 자극적인 기사를 전면에 내세울 수밖에 없다”고 덧붙였다.

이 때문에 풀뿌리 민주주의 정착을 위해 작지만 바른 언론들이 제대로 평가받고 뿌리를 내릴 수 있는 토대를 만들어야 한다는 지적이 나오고 있다.

특히 정부가 공동 인쇄·배달·판매 등 인프라를 지원해 이들 매체가 아끼는 비용으로 콘텐츠에 재투자할 수 있는 환경을 조성해야 한다는 것이다.

김정섭 성신여대 미디어영상연기학과 교수는 “인쇄 매체가 경제규모에 맞게 거품이 걷히고 있는 것으로 봐야 한다”며 “다만 제대로 된 매체의 경우 선별적인 지원을 통해 공적기능이 향상될 수 있도록 사회적 지원이 필요하다”고 말했다.

Copyright @2004 한국기자협회. All rights reserved.