|

||

| ▲ 박태균 중앙일보 식품의약전문기자 | ||

유럽에서 최근 병원성 대장균 사건이 터졌을 때 신문 국제 면에서 '슈퍼박테리아'라는 단어가 눈에 먼저 들어왔다.

'슈퍼박테리아'라면 인류가 개발해낸 항생제로는 죽일 수 없는 세균이 아닌가?

요즘 전문가들 사이에선 최후의 항생제로 알려진 반코마이신(vancomycin)에도 견디는 두 가지 세균, 즉 VRSA(반코마이신내성 포도상구균)ㆍVRE(반코마이신내성장구균)와 최근 문제된 NDM-1 정도를 슈퍼박테리아로 인정한다.

그래서 "항생제로 죽일 수 없는 변종 대장균이 유럽에서 유행하나 보다"라고 짐작했다.

평소 잘 아는 감염학자에게 "항생제의 약발이 전혀 듣지 않는 변종 대장균이 생긴 것이냐"고 질문했다.

감염학자는 "대장균은 항생제에 약한 균인데…"라며 말끝을 흐렸다.

뉴욕타임스ㆍCNN 등 외국 언론에선 유럽발(發) 대형 식중독 사건의 주역인 병원성 대장균에 대해 어떻게 표현하고 있는지를 체크해봤다. 외국 언론의 웹사이트에선 '슈퍼 박테리아'로는 검색되지 않았다. 슈퍼박테리아라고 표현한 미디어를 찾을 수 없었다.

'슈퍼박테리아' 전문 학술용어 아니다

'슈퍼박테리아'는 전문적인 학술용어가 아니다. 감염학 교과서엔 나와 있지 않다. 국내 언론이 독자들의 이해를 돕기 위해 만든 '콩글리시'다. 외국 언론에선 흔히 슈퍼 버그(super bug)라고 표현한다.

'한번 슈퍼버그이면 영원한 슈퍼버그'도 아니다. 해당 세균을 죽이는 항생제들이 개발되면 슈퍼버그란 '낙인'을 풀어준다. 대표적인 병원 내 감염세균인 MRSA(메시실린 내성 포도상구균)가 좋은 예다. 과거엔 M, 즉 메시실린이란 강력 항생제를 투여해도 죽지 않아서 슈퍼버그로 불렸다. 그러나 요즘은 MRSA를 죽일 수 있는 항생제가 서너 가지 이상 되므로 더 이상 슈퍼버그가 아니다.

유럽에서 2천여명의 환자를 발생시키고 이중 20여명의 생명을 앗아간 병원성 대장균은 슈퍼박테리아도 슈퍼버그도 아니다. 병원성 대장균 중에서 독성이 강한 신종이라고 규정하는 것이 적절해 보인다. 이번 신종 병원성 대장균이 여러 항생제들에 대해 내성을 보일 가능성은 있다. 독일 과학자들과 공동 연구를 실시중인 중국의 전문가들은 "(문제된) 병원성 대장균이 몇 가지 항생제에 대해 내성을 갖는 유전자를 보유, 항생제 치료가 극히 힘들 수 있다"고 주장했지만 아직은 가설이다.

|

||

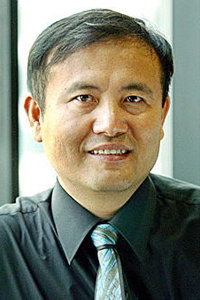

| ▲ 독일 동부 도시 마크데부르크의 한 쓰레기통 속 오이 조각에서 이콜라이 O104가 검출됨에 따라 작센안할트 주 당국은 8일(현지시각) 장출혈성대장균 '이콜라이(E.coli)'의 발생 원인으로 다시 오이를 지목했다. 사진은 독일 헬름홀츠 전염병센터(HZI)가 공개한 이콜라이(E.coli) 박테리아. (독일=신화/뉴시스) | ||

이번 유럽의 대장균가 슈퍼 독성(super-toxic, 강력한 독성을 지닌) 세균인 것만은 분명해 보인다. 중앙아프리카 공화국에서 집단 발병해 심한 설사를 유발했던 EAEC(장관 부착성 대장균) 55989와 유사한 세균으로 알려졌다.

유럽 병원성 대장균의 주된 증상은 용혈성 요독증후군(Hemolytic Uremic Syndrome, HUS)이다. HUS는 O-157 등 장관출혈성대장균(EHEC)에 감염된 사람의 6∼9%에서 나타나는 증상이다. 신장의 사구체 기능 일부를 상실하게 하는 등 신장 건강을 망가뜨린다. 심한 경우 신부전증이 올 수 있는데 이 경우 사망률은 5%에 육박한다. 전체 HUS의 60∼70%는 O-157 등 병원성 대장균과 연관이 있는 것으로 알려져 있다.

대장균, 대장에서 주로 서식

대장균은 사람이나 동물의 장관(주로 대장)에서 서식한다고 해서 그런 이름이 붙었다. 대부분은 식중독이나 질병과 무관한 비(非) 병원성 세균이다. 식중독을 일으키는 일부 종류를 병원성 대장균이라 한다. 대표적인 것은 병원성 대장균 O-157이고 이는 우리 국민에게도 널리 알려져 있다. 9,346명의 환자가 발생하고 이중 11명이 숨지는 대형 사건이 1996년 일본에서 발생했기 때문이다.

1993년 미국 캘리포니아 주에서 발생한 'Jack in the box' 사건도 유명하다. 이 회사 햄버거를 먹은 수백 명이 O-157에 감염됐고 이중 4명의 어린이가 생명을 잃었다.

그래서인지 지금까지 병원성 대장균에 대한 규제와 관리는 국내외에서 O-157에 집중됐다. O-157을 제외한 병원성 대장균은 독성이 약하다는 일부의 주장이 널리 수용됐다. 이번에 유럽에서 발생한 병원성 대장균은 O-104다. 하지만 독성은 전 세계에서 발생한 병원성 대장균 가운데서 최강인 것으로 평가되고 있다. O-157이 유독 심한 독성을 지닌다는 주장은 이번 사고를 통해 설 자리를 잃게 됐다.

|

||

| ▲ 8일(현지시각) 스페인 마드리드에서 시민들이 오이를 비롯한 무료 채소를 받아가고 있다. 스페인의 농민연합 COAG는 최근 독일에서 발생한 장출혈성대장균의 원인이 스페인산 채소라는 그릇된 주장과 이에 따른 불안감을 없애기 위해 이날 40여 톤의 채소와 과일을 무료로 나눠주는 행사를 했다. (마드리드(스페인)=신화/뉴시스) | ||

유럽 사건을 계기로 햄버거 패티 등 육류만 조심하면 식중독 사고를 예방할 수 있다는 편견은 버려야 할 것 같다. 이번 사건의 경우 처음엔 스페인산 오이, 지금은 독일산 콩싹이 의심 대상이었다. 1996년 일본사건 때는 무싹이 원인식품으로 지목됐다. 2006년엔 시금치에 O-157이 오염돼 미국 내 26개주에서 199명이 집단 발병했고 이중 3명이 사망하는 사고도 발생했다.

채소ㆍ과일 등 식물성 식품을 통한 식중독이 흔해지는 것은 우리에게 시사하는 바가 크다. 한국인은 채소 특히 싹채소를 즐겨먹기 때문이다. 채소나 싹채소는 대개 열을 가하지 않고 섭취하므로 그만큼 식중독의 원인이 되기 쉽다.

유럽 사건은 미국의 식품안전당국에도 큰 충격을 안겨준 것 같다. 미국 농무부(USDA)는 자국내 육류업체의 반발에도 불구하고 육류에서 O-157 외에 다른 6가지 대장균에 대한 관리규정을 신설하려는 움직임을 보인다. 우리도 강 건너 불구경만 하고 있을 수는 없다.

<박태균 중앙일보 식품의약전문기자 tkpark@joongang.co.kr> 박태균 중앙일보 식품의약전문기자의 전체기사 보기

Copyright @2004 한국기자협회. All rights reserved.