|

||

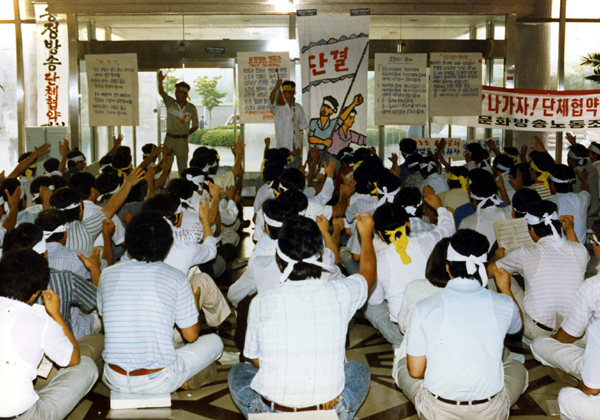

| ▲ 김재철 신임사장을 ‘정권과 방문진의 낙하산’으로 규정한 MBC노조는 김 사장이 퇴진할 때까지 투쟁하겠다고 밝혔다. 사진은 1988년 8월 MBC노조 첫 파업. (MBC노조 제공) | ||

그런 측면에서 김 사장에 대한 낙하산 명명은 일리가 있다는 지적이다. 언론계 안팎에서는 이명박 정부가 MBC를 친정부 방송으로 만들기 위해 직간접적으로 개입해 그를 사장으로 낙점한 것은 공공연한 사실이라고 주장한다.

노조에 따르면 역대 MBC에는 황선필·김영수·최창봉·강성구 등 낙하산 사장 4명이 있었다. 이들은 임기를 채우지 못하고 불명예스럽게 물러났다는 공통점이 있다. 노조는 지난달 22일 낸 노보에서 “MBC는 낙하산의 무덤”이라고 밝혔다.

16대 황선필 사장(1986년 2월~1988년 8월)은 전두환 정권의 대변인을 하다 1986년 MBC 사장에 임명됐다. 국회의원 선거를 치르는 여당 후보 지원을 위해 후보 사무실에 MBC 직원을 파견하는가하면 뉴스에서 야당 후보의 뒷모습이나 손가락만 찍어 내보내라고 지시했다.

1987년 12월 MBC 노조가 설립된 뒤 노조 탈퇴 강요, 보복인사 등 전횡을 휘둘렀던 그는 이듬해인 8월26일 MBC 노조가 ‘공정방송 쟁취’를 기치로 한국방송 사상 최초의 파업에 들어가자 사흘 만에 사퇴했다.

17대 김영수 사장(1988년 11월)은 일주일도 못 버티고 물러났다. 유정회 국회의원 출신인 김 사장은 서울신문에서 MBC로 온 낙하산 인사였다. 노조의 출근 저지에 취임식도 못 치른 그는 몰래 사장실에 들어갔다가 노조원들에게 떠밀려 회사를 떠나는 등 우여곡절을 겪은 끝에 사퇴했다.

18~19대 최창봉 사장(1989년 2월~1993년 3월)은 방송문화진흥회가 선임한 최초의 사장으로 MBC 구성원들의 기대가 컸다. 하지만 최 사장은 1990년 9월 PD수첩 ‘그래도 농촌을 포기할 수 없다’ 편에 대한 방송 연기를 중단해 제작진과 마찰을 빚었고, 이를 항의하는 안성일 노조위원장과 김평호 사무국장을 해고했다.

이런 가운데 1991년에 정권이 방문진 이사회에서 최 사장을 유임하라는 압력을 가했다는 외압설이 불거졌다. 이런 일련의 사건들은 1992년 9월 MBC 50일 파업으로 연결됐다. 10월2일 MBC에 공권력이 투입돼 노조원 수백여명이 연행됐고, 이완기 당시 노조위원장 직무대행과 손석희 아나운서 등 노조 집행부가 잇따라 구속됐다. 결국 최 사장은 물러날 수밖에 없었다.

20~21대 강성구 사장(1993년 3월~1996년 6월)은 땡전 뉴스를 방불케 하는 ‘땡김 뉴스’와 각종 불공정 보도, 정권 홍보 방송을 쏟아냈다. 그러다 1996년 재선임 과정에서 김영삼 대통령의 아들인 김현철 씨의 개입이 드러나면서 노조의 파업이 시작됐다.

24일간 계속된 파업에 강 사장은 사퇴를 약속했지만 파업이 철회된 후 사퇴를 번복하며 노조 집행부에 집단 징계를 내렸다. 이에 노조는 ‘제2차 강 사장 퇴진운동’을 선포했고 보도국 기자 174명은 집단 사퇴서를 제출하며 맞섰다. 석달간의 투쟁이 이어졌고, 그해 6월 강 사장은 자진 사퇴했다. 김성후 기자의 전체기사 보기

Copyright @2004 한국기자협회. All rights reserved.