"하얼빈 안중근 의사 발자취 생생히… 가슴 떨렸죠"

기자협회·언론재단 공동주관 '임정 100주년, 안중근 의사를 만나다'

“중국이 안중근 의사는 물론 만주에서 활동한 우리 항일 독립운동가들을 중국 내 소수민족인 조선족, 즉 중국 공민으로서 자신의 역사로 만들고 있는데 문제의식을 갖고 접근해야 하지 않을까.”

박정민 강원CBS 보도국 부장은 ‘안중근 의사를 만나다’ 체험연수 후 소회를 묻는 질문에 “중국이 안중근 의사 선양사업을 적극적으로 하고 여전히 진행형인 게 인상 깊고도 두려웠다”며 이 같이 밝혔다. 도철원 무등일보 정치부 차장도 “중국이 동북공정을 해온 건 알았지만 고대사는 물론 근대사까지 자기들 역사로 편입시키는데 몰랐던 게 아닌가 싶었다. 공론화가 필요하다 본다”고 말했다.

한국언론진흥재단과 한국기자협회가 공동 주관한 이번 연수의 키워드는 ‘안중근’이었다. 3.1운동과 임시정부 수립 100주년을 맞은 올해, 안 의사의 발자취를 좇아 숭고한 정신을 되새기고 현재 갖는 의미를 돌아보자는 취지였다. 전국에서 모인 20여명의 기자들은 지난 8일부터 11일까지 중국 하얼빈과 대련 등에서 그의 흔적을 찾기 바빴다.

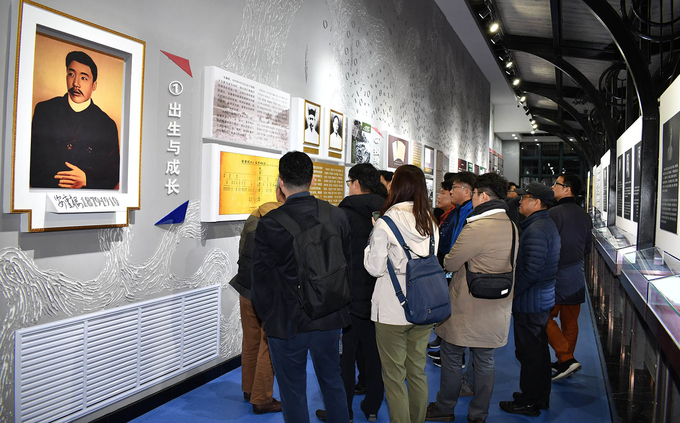

일정 첫날 중국 하얼빈에 도착한 기자들은 정창현 평화경제연구소장의 강의를 들은 후 둘째 날인 지난 9일부터 본격적인 탐방에 돌입했다. 안 의사가 이토 히로부미 암살 계획을 마지막 점검했던 자오린공원을 둘러봤고, 증축을 거쳐 새 개장을 앞둔 ‘안중근 의사 기념관’을 방문했다. 하얼빈 역사(驛舍) 한 편에 마련된 기념관은 안 의사 일대기와 의거 스토리는 물론 독립운동에 헌신한 안 의사 일가의 이야기를 상세히 담고 있었다. 무엇보다 가장 안쪽 창문을 통해 보이는 역 플랫폼 바닥 4~5m 간격 두 점이 이목을 사로잡았다. 의거 당시 안 의사의 총 발사 지점과 이토의 피격 위치를 표시한 것이었다.

유정인 경향신문 기자는 “기념관 방문객에게 ‘그래서 당신 삶과 이 사건이 무슨 관계냐’ 여쭸더니 ‘110년 전 일과 그 삶이 이어져 내 삶이 있다는 걸 여실히 느낀다’며 정색을 하시더라. 기자들 뿐 아니라 많은 분들이 예전 삶과 자신을 견줘 현재적 의미를 찾으려 노력하는구나 느꼈다”고 말했다. 이어 “단순히 ‘어디서 언제 뭘 했다’가 아니라 그 시대 그 공간이 어땠고 안 의사가 어떻게 움직였는지를 생생히 느껴볼 수 있었던 게 가장 큰 수확”이라고 했다.

일제가 생체실험이란 만행을 저지른 731부대 탐방을 마치고 기자들은 다음날 일정을 위해 대련으로 이동했다. 기상 악화로 예약한 항공기가 결항되고 급하게 교통편을 고속철로 바꾸는 해프닝도 벌어졌다. 하얼빈과 930km거리 대련은 안 의사가 투옥된 감옥, 사형판결을 받았던 관동법원이 위치한 뤼순과 멀지 않은 곳이다. 현장의 무거운 공기를 들여마시고 자세한 설명을 들은 기자들은 헌화와 묵념도 했다.

이해미 중도일보 교육문화부 차장은 “영화세트처럼 이질감이 느껴지는 공간이었는데도 현실이었다 생각하니 숙연해졌다. 그 법원에서 기백을 잃지 않고 자신의 뜻을 역설한 데서 놀라운 독립운동정신을 본 것 같다”며 “선배들이 기회를 줘 직접 헌화를 했는데 가슴 떨리고 벅찬 경험”이라고 말했다.

이정현 이데일리 기자는 “안 의사가 돌아가신 사형장에 중국인들도 헌화할 수 있도록 한 게 인상적이었다. 곳곳에 놓인 방명록을 보니 중국 동포들도 많이 왔다간 거 같았는데 국적은 다를지언정 안중근이란 사람을 연결고리로 하나로 엮일 수 있겠구나 싶었다”고 전했다.

중국 현지에서 임시정부 수립 100주년인 4월11일을 맞게 되면서 기자들은 여느 연수 때보다 바쁜 일정을 소화해야 했다. 해당 날짜에 기사를 내기 위해 기차나 버스 이동 중에도, 일과를 마치고 숙소에 돌아가서도 마감에 쫓기는 일이 다반사였다. 기자들은 3박4일이란 짧은 기간, 동북항일운동 현장 중 극히 일부만을 취재할 수 있었던 한계에 아쉬움을 토로하면서도 연수를 계기로 더 많은 고민과 과제를 안게 됐다고 말했다.

이두걸 서울신문 논설위원은 “마지막날 다롄대학 동북사연구전문 최봉룡 박사가 안 의사의 ‘동양평화론’에 대해 비판적인 시각으로 접근한 게 신선했다. 20세기 초 조선 지식인으로서 한계가 있을 수밖에 없는데 너무 신격화하며 완벽해야 한다는 강박에 사로잡힌 건 아닐까”라며 “무조건적 찬양이 아니라 제대로 보는 것, 그런 모습까지 보는 게 긍정적이라 본다”고 했다.

김진호 경북매일신문 서울취재본부장은 “독립운동가 중엔 좌파들도 많지 않았나. 북한 정권 수립에 기여했을 땐 문제될 수 있지만 허형식 열사처럼 1942년 해방 전에 돌아가셨는데도 서훈을 못 받은 경우도 있다. 좌파든 우파든 독립운동을 한 것 아닌가”라면서 “중국과 달리 우리는 독립운동사를 축소시키는 거다. 정부도 언론도 더 많은 관심을 가져야 한다”고 강조했다.

최승영 기자 sychoi@journalist.or.kr