"한국일보의 최우선 가치는 비판적 중도"

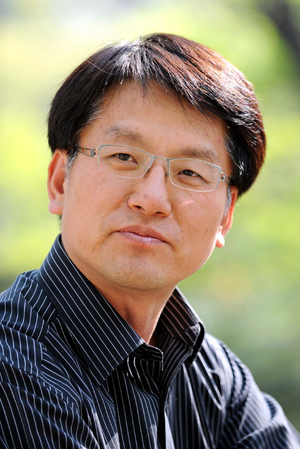

이영성 한국일보 신임 편집국장

|

||

▲ 이영성 한국일보 편집국장 |

||

어렵사리 과거의 영광을 되살려가던 ‘한국일보호(號)’가 기우뚱하는 듯했다. 그러나 신임 이영성 편집국장은 높은 지지로 임명동의를 통과해 위기를 수습했다. 이 과정에서 가장 심란했을 그다.

“후배들이 편집권 독립을 외치는 것을 보며 한국일보의 기자정신이 살아있음을 느꼈다. 제도 개선을 이루고 임명동의가 통과된 것은 우리 기자들이 합리적으로 판단해줬기 때문이다. 편집국장으로서 그 뜻에 걸맞은 신문을 만들겠다.”

이 때문에 21일 서울 중구 한국일보 편집국장실에서 만난 이영성 국장은 더욱 큰 책임감을 느끼는 듯했다.

이 국장은 한국일보 기자들이 원하는 신문을 중단없이 만들어가겠다고 약속했다. 그것은 ‘비판적 중도지’다. 그가 생각하는 비판적 중도는 기계적 중립과는 다르다. “그릇된 사안에 대해 정파, 이념에 얽매이지 않고 거침없이 비판하는 것”이다.

편집국 운영에서는 화합을 내세웠다. 자신도 초년병 기자 시절에는 ‘유아독존’이었다고 털어놨다. 거듭됐던 시행착오는 ‘혼자보다 함께’를 배우는 과정이었다고 한다. 그가 편집국 화합을 통한 긍정적 시너지 창출을 우선시하는 배경이다.

1987년 한국일보에 입사한 이 국장은 정치부장, 논설위원, 편집국 부국장 등을 지냈다. 한국일보의 ‘고난의 행군’이 길어지자 많은 동료들이 회사를 등졌다. 그러나 그는 계속 자리를 지켰다. ‘기자 개인의 자유가 만개하는’ 한국일보만의 문화를 버릴 수 없어서였다. 그는 “선배로서 이런 좋은 전통을 가진 회사를 되살리는 데 기여하고 싶다”고 말했다.

‘기자사관학교’로 불렸던 한국일보지만 최근의 인재 유출은 양상이 다르다. 이 국장은 “안타깝지만 한국일보만의 전통이 있기에 복원도 빠르다”며 “전통이 있고 훈련 시스템이 탄탄하기에 새로 들어온 기자들도 경쟁력을 금세 갖춘다”고 낙관적으로 전망했다.

한국일보가 재도약하기 위해서는 경영에서 돌파구를 찾는 게 중요하다. 투자가 이뤄져야 기자들도 힘을 낼 수 있다.

그러나 그는 “편집국장은 신문으로 말하는 사람”이라며 앞으로 ‘이영성 체제’의 한국일보 지면으로 답을 대신하겠다고 밝혔다.