“어머님 오셨습니까?”, “아버님 안녕하세요?, 파란 이불 맞으시죠?”

문이 열리면 자동으로 발동되는 ‘직원 모드’. 최대한 우렁찬 목소리와 밝은 표정으로 인사한다. 익숙한 듯 고객님들이 가져온 빨랫감을 확인한다. 고객님들은 주로 금색 보자기, 장바구니에 이불, 패딩 같은 무거운 빨랫감을 넣어 이곳을 찾는다. 하루 평균 7~8개씩 쌓이는 빨랫감 탓에 번호를 매겨 칠판에 이름을 적어 순서를 정리한다. 세탁기에 빨래를 넣고 오르막 계단을 힘겹게 온 어머님, 아버님들과 음료, 다과를 앞에 두고 마주 앉는다.

이야기 주제는 없다. 왜 이렇게 이번 여름은 가뭄인지, 더운지부터 주말에 온 자식들 이야기, 옛날 동네 이야기, 시내 고무공장 다닐 때 이야기, 시집왔을 때 이야기를 두서없이 풀어놓는다. 처음에는 흔히 말하는 이야기의 ‘야마’를 잡아야 한다고 생각했지만 이제는 그냥 웃고 떠든다. 웃고 떠들다 보면 하루가 지난다. 그렇게 우리는 2개월 차 ‘어쩌다 사장’이 됐다.

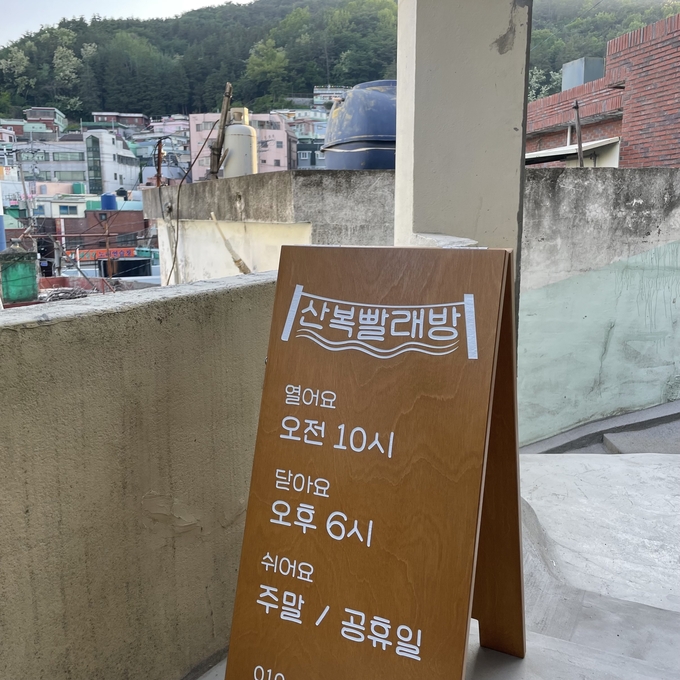

지난 5월9일 부산 산복도로 한복판 부산진구 호천마을에 문을 연 산복빨래방. 세탁기 2대, 건조기 2대를 ‘회돈회산’(회삿돈으로 회사가 산의 줄임말)으로 마련했다. 올해 초, 호기롭게 산복도로에 빨래방을 차리겠다고 회사에 보고했다. 단언컨대, 회사는 당황했던 것 같다. 회사는 한 드라마 주인공처럼 물었다. “얼마면 돼?”

기다렸다는 듯이 대답했다. “폐가를 고칠 건데요. 인테리어도 해야 하고, 빨래방이니까 당연히 세탁기도 사야 하고 건조기도 사야 하고 무료로 운영해야 하니까 세제비, 전기세도 내야 하고 그러면 돈 좀 들지 싶습니다.”

그렇게 회사는 2000만원을 빨래방에 투자했다. 신문사에서 기자들이 시설을 운영하면서 취재를 한 전례가 없는 탓에 회사는 조금 망설였다. 하지만 산복도로가 부산 언론사에 주는 무게감은 컸다. 산 중턱을 굽이굽이 잇는 부산 산복도로는 부산의 희로애락을 담고 있는 장소이기 때문이다.

전쟁·산업화·IMF 애환 깃든 부산 부산진구 범천동 산복도로

한국전쟁 때 피란민들은 산복도로에 거처를 마련했다. 1970~80년대 산업화 시기 부산항을 중심으로 산업이 발달했고 산복도로는 노동자들의 보금자리였다. 1990년대 후반 대한민국이 휘청일 때 재도약을 꿈꾸는 서민들은 산복도로에 모였다. 하지만 그 후 수십 년, 산복도로에는 젊은 사람들은 없었다. 그때 그 현대사의 주인공들은 어느덧 노인이 됐다. 발전은 없었고 그 당시 질곡의 흔적만을 간직한 곳이 됐다.

그동안 산복도로의 이야기가 없었던 것은 아니다. 언론, 시민사회, 지자체가 나서 산복도로를 조명했다. 언론은 산복도로의 가치에 집중했고 시민사회, 지자체는 산복도로의 도시재생을 이야기했다. 그러나 그뿐이었다. 언론이 조명한 내용은 일회성, 수박 겉핥기에 불과했다. 지자체는 수백억원을 투입해 기반시설을 만들었지만 정작 주민들의 삶과는 동떨어져 있었다.

기자 2명, PD 2명으로 구성된 우리 팀에도 산복도로를 제대로 아는 사람은 없었다. 산복도로는 드라마 촬영지, 야경이 예쁜 관광지 정도였다. 과거 기사에도, 책에도 없는 산복도로의 진짜 이야기를 듣고 싶었다. 주민들과 가까워지는 게 유일한 방법이었다. 진짜 이야기는 하루, 이틀 산복도로를 찾아가 ‘부산일보 기자인데요, 옛날에 산복도로는 어땠어요?’ 식의 취재로는 나오지 않는다고 믿었다.

주민들과 어떻게 하면 함께 할 수 있을까 고민했다. 한 포털사이트의 지도를 펼쳤다. 도심을 벗어나 산으로 올라갈수록 유독 하나가 눈에 보이지 않았다. 도시에서는 흔히 볼 수 있는 코인 빨래방만 없었다. ‘주민들은 이불 빨래는 어떻게 하나?’가 시작이었다. 취약계층을 대상으로 빨래 봉사를 하는 부산연탄은행 대표의 말도 귀를 스쳤다. “어르신들에게 필요한 건 카페, 커뮤니티 공간이 아니라 빨래방 같은 생활 시설입니다.”

산복도로에는 코인빨래방 부지가 매우 많았다. 폐가가 매우 많은 탓이었다. 큰 길이 아닌 주민들의 삶을 온전히 느낄 수 있는 폐가를 물색했다. 여러 곳을 물색한 뒤에 산복도로에서 드라마 촬영지, 야경 명소로 알려진 호천마을이 눈에 들어왔다. 관광지로만 유명해진 마을이었지만 사실 부산의 산업화 시기 가장 많은 주민들이 살았던 곳이기도 했다. 마을은 가파른 경사의 계단으로 이뤄져 있었다. 그렇게 산복빨래방은 까마득히 높은 180개의 계단과 마을 슈퍼 앞 63칸의 가파른 계단 사이 ‘계세권’ 마을 한복판에 문을 열었다.

산복빨래방은 무료, 어머님·아버님 살아온 이야기로 충분

산복빨래방은 무료로 운영된다. 고객들은 돈이 아닌 이야기로 세탁비를 지불한다. 부산 산업의 전성기였던 신발 공장을 다녔던 어머님부터, 도시재생이 시작되던 때 마을수리공이셨던 아버님까지 각자의 이야기가 세탁비다. 고객들이 내는 세탁비는 돈의 가치로 환산할 수 없는 40년 이상 된 값비싼 이야기들이다. 어머님, 아버님들이 고생한다며 건네는 비 오는 날 부침개, 더운 날 시원한 수박은 이야기에 더해지는 따뜻한 정이다. 빨랫감과 함께 받는 이야기들은 부산일보 지면과 유튜브 ‘산복빨래방’에 1주일에 한 번 오롯이 기록하고 전한다.

지난 2개월, 산복빨래방의 마을 정착기가 지면과 유튜브로 전해졌다. 기존 취재와는 다른 방식인 만큼 빨래방의 마을 정착기를 그대로 공유하고 산복도로 마을의 오늘의 모습을 알리고자 했다. 앞으로는 산복빨래방에서 우리가 받은 세탁비 내역을 공개할 예정이다. 산복도로에 터를 잡고 힘들게 가정을 이루고 자식을 키워낸 아버님, 어머님 한 명 한 명의 위대한 이야기들이다.

지금, 이 순간, 현대사를 고스란히 품은 위대한 이야기들이 궁금하다면 유튜브와 포털사이트에 ‘산복빨래방’을 검색해보는 것을 추천한다. 좋아요와 구독은 회삿돈 2000만원을 겁없이 끌어다 쓴 ‘어쩌다 사장’들에게 큰 힘이 될 것이다.

Copyright @2004 한국기자협회. All rights reserved.