“퇴직하고 나서 심심하다는 선배들이 이해가 안 갔어요. 할 게 얼마나 많은데요.” 허풍으로 듣고 있었는데 허풍이 아니었다. 1986년 중앙일보에서 기자생활을 시작해 JTBC와 중앙북스를 거쳐 지난 2014년 정년퇴직한 손장환 대표는 지난 5년간 누구보다 다채로운 삶을 살았다. 손 대표는 “집에 있는 안 보던 책들 보기에도 시간이 모자랐고, 아내와 함께 할 것도 참 많았다”면서 “일의 경우에도 욕심 부리지 않고 보람을 느끼면서 할 수 있는 일이 얼마든지 있다는 것을 지난 5년간 느꼈다”고 말했다.

퇴직한 해, 버킷리스트였던 성경 세 번 통독과 미국 자동차 횡단을 몸소 실행에 옮긴 건 그 시작이었다. 손 대표는 “‘백수가 과로사한다’는 말이 괜히 나온 게 아닐 정도로 여기저기서 연락이 왔지만 꾸준히 성경을 읽은 끝에 창세기부터 요한계시록까지 세 번을 완독했다”며 “10월에는 큰 형님, 큰 딸과 12박13일 일정으로 미국 횡단을 떠났다”고 말했다.

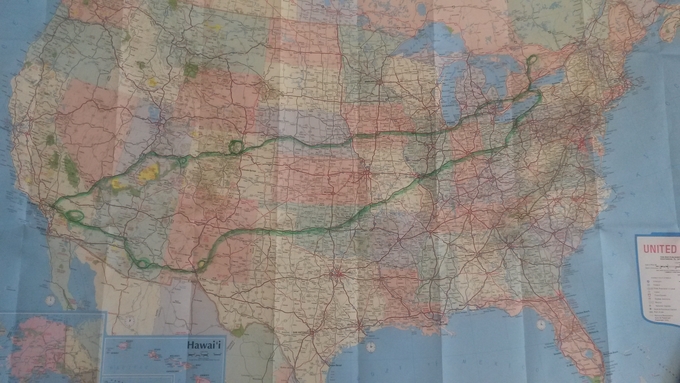

미국 자동차 횡단은 LA에서 출발해 캐나다를 찍고 다시 LA로 돌아오는 총 1만km의 여정이었다. 형님과 두 시간마다 교대로 운전하며 손 대표는 미국의 광활한 대지를 체감했고 끝없이 펼쳐진 옥수수 밭을 원 없이 달려보고 싶었던 소원도 성취했다. 손 대표는 “그렇게 1년 동안 내가 하고 싶었던 걸 하니 이제는 일을 해야겠다는 생각이 들었다”며 “둘째 형님이 무역회사를 하고 있었는데 마침 자기 일을 도와달라고 하셨다. 그렇게 감사라는 직함으로 일을 하다 회사 소유의 양식장 관리까지 맡게 돼 민물장어와 인연을 맺게 됐다”고 말했다.

당시 사료 기계를 주로 수입했던 이 회사는 2012년 우연찮게 전자동 실내 장어 양식 사업을 시작했다. 탱크 8개에 민물장어 10만 마리를 키웠는데, 다른 양식장에 비해 큰 규모는 아니었지만 일주일에 한두 차례, 인천 강화도에 있는 양식장에서 장어들을 관리해야 했다. 손 대표는 “생물이다 보니 집단 폐사의 위험성도 있었지만 한편으로 생물을 키운다는 게 정말 재밌었다. 투명한 치어가 사료를 먹고 점점 자라면서 새카만 장어가 되는 과정을 보는 게 특히 그랬다”며 “2개월에 한 번씩 장어들을 선별해 작은 놈들끼리 모아놓고 또 그 장어들이 커져가는 걸 보는 과정도 참 좋았다. 완전히 새로운, 신기한 세계였다”고 말했다.

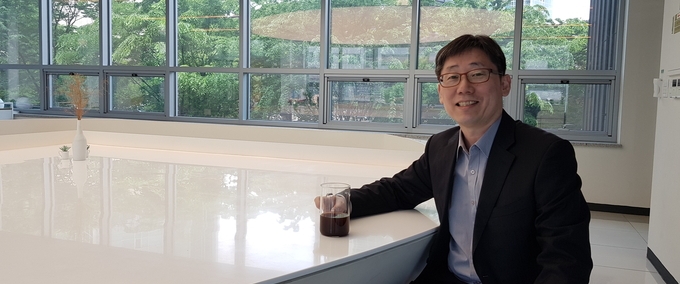

그러나 그 일도 4년이 돼 가자 “재미가 없어”졌다. 월급은 꼬박꼬박 들어왔지만 “몸이 편안하니 뭔가 불안하고, 나이 60에 내가 이렇게 있어도 되나”하는 생각이 들었다. 그렇게 제일 잘 할 수 있는 게 무엇일까 찾던 손 대표의 눈에 들어온 것이 1인 출판업이었다. 손 대표는 “글을 쓰던 사람이기도 하고 최소한의 비용, 최소한의 위험 부담으로 벌릴 수 있는 일이 1인 출판사였다”며 “막상 해보니 이것도 창업이라 준비 과정이 생각보다 엄청 복잡하더라. 우여곡절 끝에 1인 출판사 ‘LiSa’를 차리게 됐다”고 말했다.

빛과 소금(Light & Salt), 우‘리사’랑, 딸의 영어 이름이 합쳐져 지어진 출판사 LiSa의 첫 책은 손 대표의 부부 양성평등 보고서였다. 손 대표는 “제가 생각해도 저는 대한민국의 평균적인 남자는 아니다. 한국 남자들이 변해야 한다, 기득권을 좀 더 내려놔야 한다는 생각을 갖고 있고 그런 생각이 확산됐으면 하는 희망사항이 있었다”며 “평소 후배들에게 하던 얘기들을 모아 부부 참고서 형식으로 써내려갔다. 그 결과물인 ‘느림보 토끼와 함께 살기’가 지난달 초 출판됐다”고 말했다.

지난주부터는 두 번째 책 집필에 들어갔다. 이번엔 소설이다. 손 대표는 “생활비를 벌 수 있을 정도면 좋겠지만 출판시장이 어려워 애초에 출판사로 돈을 벌겠다는 생각은 없다”면서 “이 세상에 수많은 직업이 있는데 그 중에 과연 일하면서 보람 있는 일이 몇 가지나 될 거라고 생각하나. 사실 얼마 안 된다. 기자 생활하며 제일 좋았던 건 어쨌든 기사라는 내 작품이 나오고 사람들의 반응에서 보람을 느낀다는 점이었다. 출판사도 같은 맥락이다. 기사는 아니지만 또 다른 형식의 결과물이 나온다는 것, 그게 참 좋다”고 말했다.

강아영 기자 sbsm@journalist.or.kr

강아영 기자의 전체기사 보기Copyright @2004 한국기자협회. All rights reserved.