“당신이 뉴스입니다.”

지난 16일 개편한 MBC ‘뉴스데스크’의 새로운 슬로건이다. 지난 4월 새로운 편집장을 맞이한 한겨레21은 최근 ‘사람을 찾습니다’라는 캠페인을 진행 중이다. 이들의 구애(구인) 대상은 독자(시청자)다. 독자 의견을 ‘청취’하거나 SNS 소통을 넘어 뉴스를 ‘함께’ 만들어 가겠다는 의지를 담았다. 견고한 뉴스룸의 벽을 허물고 독자 참여와 협력의 새로운 혁신 모델로 진화할 수 있을지 주목된다.

MBC는 지난 11일 ‘마이 리틀 뉴스데스크’(이하 ‘마리뉴’)를 선보였다. 인기 예능 프로그램이었던 ‘마이 리틀 텔레비전’의 콘셉트를 차용한 형식으로, 지난 11일 유튜브에서 프리뷰 방송을 시작해 지난 16일 본방송을 했다. MBC 보도국 편집부의 임경아, 김경호 기자가 매일 오후 5시, 유튜브 라이브 방송에서 뉴스 아이템 5개를 소개하고, 실시간 투표로 선정된 상위 3개의 아이템을 당일 뉴스데스크 ‘마리뉴’ 코너에서 소개하는 방식이다. 지난 16일 첫 방송에선 화제의 의정부고 졸업앨범 사진, 병역특례 관련 여론조사와 함께 강원도 태백의 한 특수학교에서 발생한 성폭행 사건과 관련해 경찰이 본격적인 수사를 진행하고 있다는 뉴스가 보도됐다. MBC강원영동에서 제작한 특수학교 성폭행 사건 리포트는 당초 이날 뉴스데스크 큐시트에서 빠져 있었으나, ‘마리뉴’에서 가장 보고 싶은 뉴스로 선정된 뒤 수정 제작돼 전파를 탔다.

이처럼 시청자 의견을 실시간으로 받아 당일 뉴스에 반영하는 것은 분명 전에 없던 시도이다. 특히 폐쇄적이고 위계적인 지상파 뉴스룸 조직에서 이런 시도를 한다는 자체가 파격적이라는 평가다. 최진순 한국경제신문 기자(건국대 언론홍보대학원 겸임교수)는 기존 관성을 깬 시도만으로도 의미 있다고 평가했다. 최 기자는 “뉴스의 혁신은 결국 뉴스 조직의 틀을 깨는 것”이라며 “기자들끼리만 쑥덕쑥덕해서 뉴스를 결정하는 게 아니라 외부, 특히 독자 목소리를 많이 수렴하겠다는 전향적인 태도는 뉴스의 혁신이란 관점에서 긍정적”이라고 말했다.

물론 아직은 보완할 점이 더 많다. 유튜브 라이브 동시 접속자 수는 100명을 조금 넘고, 소개되는 아이템도 대개 연성 뉴스 위주다. 박성제 보도국장은 “의견 수렴을 통해 점점 진화할 것”이라고 했다. 박 국장은 “라이브 참여가 많아지면 시청자들이 톱뉴스나 편집 순서를 정하고 기존 뉴스에도 시청자 의견을 적극 반영하는 등 더 확장해 볼 수 있을 것 같다”며 “TV를 안 보는 20~30대 시청자가 다시 방송 뉴스에 관심을 갖는 계기도 만들고 싶다”고 말했다.

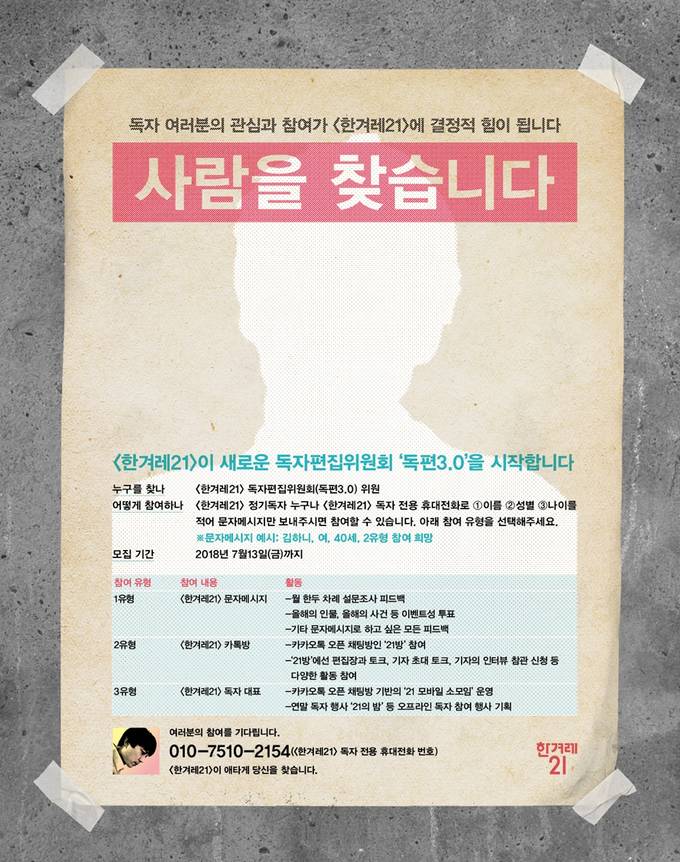

최근 ‘독자편집위원회(독편) 3.0’ 시작을 선언한 한겨레21도 소통과 참여, 개방을 내세웠다. 4년 만에 부활시킨 독편의 문턱을 없애고 완전히 개방해 정기 독자면 누구나 독편이 될 수 있게 했다. 독편은 모바일과 메시징 서비스(카카오톡) 기반으로 운영되며, 독자 참여도에 따라 1유형부터 3유형까지 선택 가능하다. 지난 16일까지 200명이 독편에 지원했고, 목표는 500명이다. 독편이 되면 독자가 직접 기사를 쓰거나, 뉴스룸 견학, 기자의 취재 현장 동행 등 다양한 체험을 할 수 있다. 류이근 편집장은 “현재 진행 중인 지면 개편 단계부터 독자들 의견을 반영해 필진, 주제, 꼭지 등을 정하는 ‘독자 참여형 지면 개편’을 추진 중”이라며 “독자 선호와 취향이 지면에 반영된다고 보면 된다”고 설명했다.

독자가 지면 개편에 참여하는 것은 한겨레21 역사상 처음이다. 류 편집장은 그러나 “늦었으면 늦었지, 결코 빠른 게 아니”라고 했다. 그는 “독자의 중요성은 단지 사은품을 더 안기는 게 아니라 독자와 매체의 연대감을 키우는 데 있다”며 “독자 참여와 그들의 의견이 실제 지면에도 반영되는 경험을 통해 독자 자신이 구독하거나 시청하는 매체에 대한 소속감과 연대감을 키울 수 있고, 우리가 하는 작업도 그 중 하나”라고 말했다.

최진순 기자는 이 같은 독자 참여 모델이 자리 잡기 위해선 독자에 대한 관점이 진화해야 한다고 지적한다. 최 기자는 “우리가 만든 뉴스를 열심히 소비하는 독자로서가 아니라 우리의 방향이나 메시지에 대해 교정해줄 수 있는 역량을 가진 사람들로서 높게 격상시킬 때 의미 있는 접근이 가능하다”며 “독자를 우리 내부의 동료, 파트너라 생각하고 참여의 폭을 넓히는 데서 시작해야 한다”고 강조했다.

김고은 기자 nowar@journalist.or.kr

김고은 기자의 전체기사 보기Copyright @2004 한국기자협회. All rights reserved.