지난해 주요 신문사의 매출액과 영업이익이 내리막길을 거듭했다. 매해 매출이 줄어드는 악순환 속에서 새로운 돌파구를 찾지 못하며 경영난이 가속화되는 모양새다.

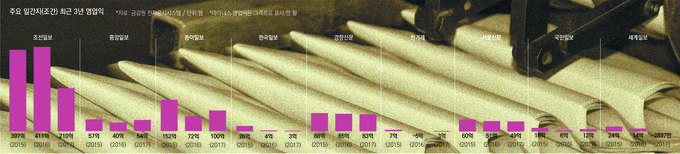

10일 금융감독원 전자공시시스템 자료에 따르면 주요 신문사 9곳 가운데 동아일보와 한겨레, 경향신문을 제외하고 대다수 신문사들의 매출액과 영업이익이 이전 해보다 뒷걸음질했다.

특히 규모가 큰 언론사들의 하락세가 눈에 띄었다. 2013년 매출액 3413억원의 조선일보는 2014~2016년 3300억원대를 유지하더니 지난해에는 3157억원에 그쳤다. 중앙일보는 지난해 168억원이 줄며 매출액 2677억원을 기록했다. 2013년 매출액 892억원의 서울신문은 4년 만에 787억원으로 주저앉았다. 영업이익도 하락세가 거듭됐다. 세계일보는 2015년까지 20억원대의 영업이익을 유지했지만, 2016년에 14억원으로 내려앉더니 지난해 2897만원의 적자로 돌아섰다. 2015년 60억원의 영업이익을 낸 서울신문은 2016년 51억원, 지난해에는 49억원으로 감소했다.

2014년 이후 꾸준히 400억원 규모의 영업이익을 내던 조선일보는 지난해 반으로 뚝 떨어졌다. 조선일보의 한 기자는 “신문 산업이 5년 내 무너질 거라는 걸 몸소 체감할 정도다. 1등 신문이 이 정도면 다른 중소형 신문사는 말할 것도 없을 것”이라고 말했다.

경향신문의 지난해 매출액은 871억원으로 전년 대비 3.5% 올랐다. 경향의 경우 2013년부터 5년간 평균 74억원의 영업이익을 기록했다. 지난해 영업이익은 83억원이었다. 동아일보와 한겨레는 매출액과 영업이익 모두 오르긴 했으나, 2년 전으로 회복하는 수준에 그쳤다. 동아의 경우 지난해 100억원의 영업이익을 내며 이전 해에 큰 폭으로 떨어졌던 실적을 만회했다. 한겨레도 지난해 영업이익 3억원으로 흑자 전환에 성공했다.

투자업계의 한 관계자는 “전반적으로 신문 매출이 감소 추세를 보이고 있는 데다, 광고·협찬 수익도 쪼그라들면서 악화되고 있다”며 “경비절감 전략도 한계에 다다른 것으로 보인다”고 말했다. 기업들이 ‘온라인 기사가 범람하는 상황에서 지면을 막아봤자 소용없다’는 경영적 판단을 하고 있는 데다, 김영란법이 시행으로 광고 협찬 규모가 더욱 위축되고 있는 것이다.

광고·협찬을 주 수익원으로 여겨오던 신문사들로서는 마땅한 대책이 없어 고민이다. 대기업에 대한 의존을 줄이고 새로운 수익 활로를 찾아야 한다는 데는 공감하지만, 미래 먹을거리를 찾지 못하는 상황에서 광고·협찬을 포기하기란 모험으로 여겨져서다. 아울러 언론사로서 저널리즘의 본질에 앞장서고 디지털 사업 등 플랫폼 다변화 등으로 수익을 꾀해야 한다는 지적은 꾸준히 제기된다.

중앙일보의 한 기자는 “세월호와 ‘박근혜-최순실 게이트’ 보도 등으로 주목받은 JTBC의 경우 채널 이미지 개선으로 전 부문의 시청률이 오르지 않았나. 보도의 성공이 실적으로 이어질 수 있다는 것을 보여준 사례”라고 설명했다. 실제로 JTBC는 지난해 하반기에 삼성광고가 한 건도 붙지 않았지만 매출액 3111억원, 영업이익 98억원의 의미있는 성과를 냈다.

이진우 기자 jw85@journalist.or.kr

이진우 기자의 전체기사 보기Copyright @2004 한국기자협회. All rights reserved.