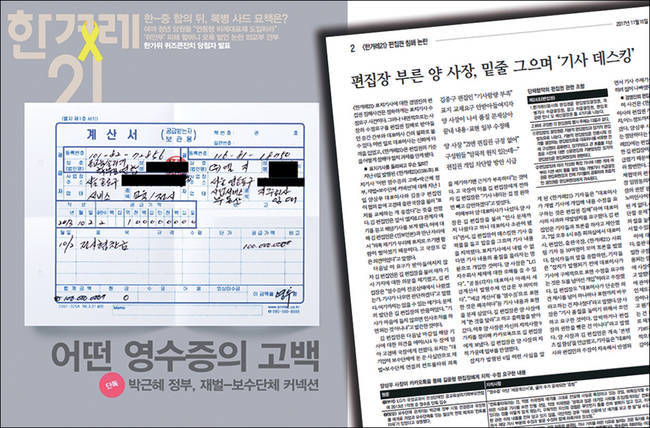

▲▲지난 6일 발행된 한겨레21 제1186호 표지기사 <어떤 영수증의 고백-박근혜 정부, 재벌-보수단체 커넥션>을 놓고 한겨레 내부에서 편집권 침해 논란이 일고 있다. 사진은 한겨레21 제1186호 표지(왼쪽)와 지난 16일 발행된 ‘진보언론’ 2면 기사 캡처.

양 사장은 이날 사내 메일을 통해 “한겨레21 제1186호 표지이야기 ‘어떤 영수증의 고백’을 놓고 최근 한겨레 안팎에서 적잖은 논란이 빚어졌다”며 “한겨레라는 이름이 결코 유쾌하지 않은 일로 입길에 오르내렸다. 이에 대표이사로서 깊은 반성의 마음을 담아 여러분께 글을 드린다”고 전했다.

양 사장은 “저마다의 진실, 혹은 필터링된 팩트의 말들이 무수히 오갔다. 쏟아지는 ‘사실’ 가운데 일부는 제가 아는 ‘진실’과 거리가 멀었다”며 “시시비비를 가리고 사안에 대한 최종적 판단을 하는 것은 결국 한겨레 구성원 여러분의 몫일 거다. 저는 여러분의 최종적 판단을 겸허히 받들 뿐, 더 이상 여기에 말을 보태지 않으려 한다”고 밝혔다.

양 사장은 “한겨레 대표이사로서 제가 여러분께 드릴 수 있는 말씀은 오직 한 가지다. 이번 논란에 대한 모든, 그리고 최종적 책임은 제게 있다”며 “이 자리를 빌어 깊은 유감의 뜻을 밝힌다. 여러분이 받았을 상처는, 여러 사정을 충분히 헤아리지 못한 채 제가 지닌 잣대만 들이대 이런저런 의견을 낸 저의 사려 깊지 못한 태도 탓이다. 저는 뒤늦게 이를 자책하고 있다”고 전했다.

다만 그는 편집권 침해와 관련해선 선을 그었다. 양 사장은 “한겨레에서 편집권을 침해하는 일은 결코 없어야 한다. 이는 모든 한겨레 구성원한테 그렇듯 저 자신의 굳은 신념이기도 하다”며 “이번 논란의 본질을 ‘편집권 침해’로 이해하는 많은 구성원 여러분께, 제게는 그럴 이유도 의도도 없었다는 말은 꼭 전하고 싶다. 한겨레21 편집장과 대화하는 과정에서 몇 가지 의견을 제시했지만 ‘편집장의 결정을 존중하겠다’는 뜻을 분명히 밝혔고, 실제로도 그러했다”고 강조했다.

그러면서 “저마다의 사정과 처한 현실에 따라서는 저의 진의를 받아들이기 어려울 수 있다는 점을 미처 생각하지 못했다”며 “이제 오해와 갈등을 풀고, 당면한 위기를 헤쳐 나가는 데 힘을 모았으면 한다”고 전했다.

그러나 한겨레 구성원 78명은 이날 성명을 내고 “편집권 침해 행위를 부인하는 사과는 사과가 아니”라고 주장했다. 구성원들은 “뒤늦게라도 유감의 뜻을 밝힌 점은 다행”이라면서도 “여전히 ‘진의’를 거론하며 편집권 침해 행위 자체를 인정하지 않는 태도는 200자 원고지 13매짜리 장문을 공허하게 만든다”고 지적했다.

구성원들은 “이번 사태의 본질은 편집권 독립을 존중하고 그 가치를 수호해야 할 한겨레 대표이사가 기사를 직접 데스킹했다는 것”이라며 “하지만 대표이사는 이 ‘진실’을 ‘거친 지적’, ‘애써 취재한 기사에 대해 격려보다 지적부터 전해 듣게’한 일로 호도하고 있다. 그러면서 ‘편집장의 결정을 존중하겠다는 뜻을 밝혔고, 실제로도 그러했다’며 책임을 한겨레21 편집장에게 떠넘겼다”고 비판했다.

구성원들은 “대표이사가 편집장에게 보낸 메시지의 문구 자체가 아무런 문제가 없는가. 그보다 앞서 한 데스킹과, 수정 요구사항이 구체적으로 적시된 메시지는 없던 일이 되는가”라며 “이미 편집권을 침해해놓고 꺼낸 ‘존중’은 문제의 책임을 지지 않으려는 면피성 발언에 불과하다. 참담하고 부끄러운 심정”이라고 밝혔다.

이어 “이번 사태의 원인이 해소되지 않는다면, 편집과 경영의 경계에 있는 주요 보직간부들이 상호 용인 하에 편집권 침해를 반복할 수 있다는 우려를 떨쳐낼 수 없다”면서 “대표이사는 편집권 침해의 잘못을 솔직하게 인정하고 이를 사과하라. 그리고 다시는 이런 일이 벌어지지 않도록 구체적인 재발 방지 대책을 조속히 마련하라”고 강조했다.

강아영 기자의 전체기사 보기Copyright @2004 한국기자협회. All rights reserved.