▲조소희 부산일보 기자

미국 영화예술과학아카데미(AMPAS)의 셰릴 분 아이작스 회장이 지난 6일 부산국제영화제를 찾았다. 아이작스 회장은 미국 아카데미 시상식 위원장을 맡고 있다. 쉽게 만나기 어려운 만큼 기자들의 질문이 이어졌다. 그 중에서 아이작스 회장이 가장 의아해했던 질문이 있다. “부산국제영화제가 세계 4대 영화제가 되려면 어떻게 해야 하나요?” “세계 5대 영화제가 되려면 무엇을 보완해야 할까요?” 아이작스 회장은 고개를 갸웃거리며 “That’s Unclear!”라는 답을 반복했다. 질문의 의도를 파악할 수 없다며 몇 번이고 되물었다. 같은 맥락의 질문이 이어지자 그는 결국 “아니 세계 4대, 5대가 도대체 왜 중요한 거죠? 이미 부산국제영화제는 자신의 정체성과 고유한 색깔이 있지 않습니까. 규모로는 베니스를 이겼어요. 아시아는 날로 성장하는 곳입니다. 그런 아시아에서 이미 최고잖아요!”라고 말했다.

‘가오’의 여부다. 이미 아시아 최정상의 자리를 차지한 후에도 우리는 끊임없이 칸이 되기 위해, 베니스를 넘으려면 무엇이 필요한지 찾는다. 부산국제영화제는 부산국제영화제일 뿐인데 우리는 자꾸 확인받고 싶어 한다. 중국에서 온 지아 장커 감독도, 프랑스에서 온 레오 카락스 감독와 배우 소피 마르소에게도 같은 질문이 쏟아졌고 모두가 비슷한 답변을 내놓았다. “고유의 색깔이 있는 데 뭐가 문제죠?”

예산의 영역이다. 올해 부산국제영화제의 예산은 대폭 삭감되었다. 지난해 세월호를 다룬 다큐멘터리 ‘다이빙 벨’ 상영 이후 영화제 조직위원회와 부산시의 갈등은 표면화되었다. 이용관 부산국제영화제 집행위원장은 부산시로부터 사퇴를 종용받았고, 이는 명백한 외압이었다. 중앙정부지원예산인 영진위의 예산은 ‘이미 너무 큰 영화제’라는 이유로 40%나 삭감되었다. “정치적 중립을 훼손할 수 있는 작품을 상영하는 것은 바람직하지 않다.” 지난 해 서병수 부산시장이 한 말이다. 한 해가 지나니 그 발언이야말로 정치적 퍼포먼스였다는 것이 명백해졌다. 영화제 조직위원장이기도 한 서병수 부산시장이 정치적 ‘신호’ 이상도 이하도 아닌 발언을 하면서 20년 된 영화제가 흔들렸다. 영화제를 받치는 예산은 이 신호의 강도에 따라 들쭉날쭉 변한다.

관객과 자원봉사자들은 여전히 그 자리에 있었다. 올해는 영화가 끝나고 감독과 관객이 직접 만나는 GV(Guest Visit·관객과의 만남)가 가장 많은 해였다. 역대 최다인 353회의 GV, 34회의 야외무대 인사가 있었다. 평일 오전 10시에 주인공의 본성이 선인가 악인가에 대해 논하고, 아랍의 봄과 아랍 영상 문화라는 포럼엔 씨네필들이 자리를 채웠다. GV에 참석한 감독들은 매번 놀라면서 돌아간다. 캐나다에서 온 제이슨 구디 감독은 “이렇게 진지하게 영화를 보고, 철학적인 질문을 이어가며 감독의 답변 하나하나에 귀를 기울이는 관객은 처음”이라고 말했다. 장편으로 데뷔한 한 이란 감독은 GV가 끝나자 눈물을 쏟기도 했다.

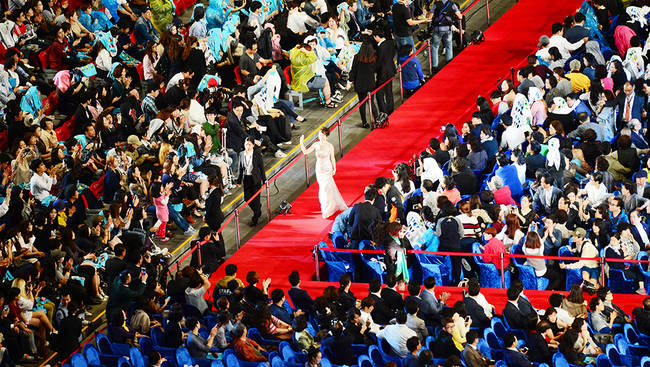

▲지난 1일 오후 부산 해운대구 영화의전당에서 열린 ‘제20회 부산국제영화제’ 개막식에 참석한 배우와 영화인들이 관객들의 환호를 받으며 레드카펫을 지나고 있다. (뉴시스)

관객들은 가오가 있고, 시민들은 사랑을 쏟는다. 영화의 힘은 사회를 바꾸는 이야기를 쏟아내는 데서 출발한다. 좋은 영화들이 가득하고 관객들은 이 영화들을 논의의 장으로 건져 올린다. 신작이 아니고 대중성이 없어도 마찬가지다. 아시아 영화 회고전에 속한 오즈 야스지로 감독의 1953년 영화 ‘동경 이야기’, 레오 카락스 감독의 1986년 작품 ‘나쁜 피’는 티켓을 열자마자 매진됐다. 관객들은 레오 카락스 감독의 GV라도 보기 위해 영화관 앞에서 또 다시 줄을 섰다.

이미 최고의 영화제이자 여전히 흔들리는 영화제다. 부산국제영화제는 뚜렷한 정체성과 20년의 무게감, 관객들의 열렬한 지지가 있음에도 일관성 있는 예산과 상근 인력을 갖추지 못했다. 정부는 예산으로 말하고, 정부가 하는 차별과 지지의 차이는 예산 끝자락 ‘0’에 달려 있다고 믿는 바 정치적 이유를 걷어내고 명확한 예산 집행을 하길 바란다.

그리고 우리는 세계 몇 대 영화제 말고, 부산국제영화제만이 내뿜는 ‘정체성’에 좀 더 집중할 필요가 있다. 다섯 손가락 안에 드는 것도 중요하지만 더 참신한, 더 좋은, 더 깊은 영화들을 담았느냐 말았느냐에 잣대를 들이대야 한다. 영화제의 기본과 20년의 권위가 잘 지켜지는지 확인하는 게 우리의 몫이다.

‘돈이 없지 가오가 없냐’는 말은 곱씹을수록 멋들어진 문장이다. 그래도 부산국제영화제 정도면, 돈 없다고 가오 찾지 말고 가오 빠지게 자존심 버리지 말아야 한다. “우리는 돈도 있고 가오도 있으면 안 됩니까.”

Copyright @2004 한국기자협회. All rights reserved.